Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

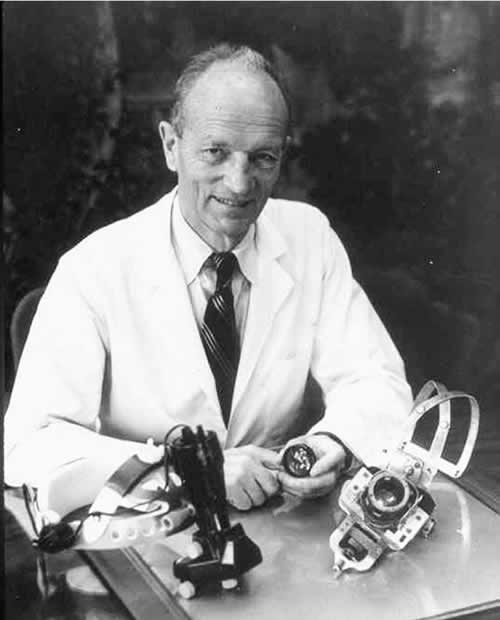

Le docteur Schepens, directeur d’une drôle de scierie dans les Pyrénées !

Le personnage Charles Schepens

est né en 1912 à Mouscron. Son père était lui aussi médecin. À l’âge de treize

ans, ses deux parents étant décédés, il fut envoyé au pensionnat jésuite de la

ville de Namur. Selon lui, ce fut une période des plus heureuses. Il aurait voulu rentrer dans une école

d’ingénieur mais la tradition familiale voulait qu’il fasse la médecine. Il

obtint son diplôme en 1936 et se maria l’année suivante avec une artiste

surnommée « Cette », Marie-Germaine Van der Eecken.

Tout au long de leurs presque 70 ans de mariage, elle a servi de complément à

l’esprit indépendant et novateur de son mari. Il opta ensuite pour une

spécialisation dans le service du professeur Hambresin

de Bruxelles, puis eu l’opportunité de

travailler d’abord au Moorfields Eye Hospital de Londres

pendant deux ans puis dans le prestigieux Institut de l’œil du professeur H. Weve à Utrecht, aux Pays-Bas. Sa vie prit alors un autre

tournant en raison de la guerre. L’Allemagne envahit la Belgique et

Charles rejoignit l’armée de l’air de son pays en tant qu’officier médical.

Lorsque l’Air Corps belge fut dissous, il rejoignit alors la Résistance.

Pendant deux ans, son cabinet médical à Bruxelles a fonctionné comme un dépôt

de courrier pour le transfert de documents secrets. Après deux arrestations par

la Gestapo et alerté d’une autre, il s’enfuit en France avec sa famille et

atteignit les Pyrénées. C’est là qu’il continua la lutte sous le nom de Jacques

Perot. Directeur de la scierie De Mendive de juin 1942 à

Juillet 1943 Tout commence à Poligny (Jura) en 1942

quand un Belge, chef d’escadron dans le service de renseignement de l’armée de

l’air de Vichy, nom de guerre : de Saule et dont la vie fut un véritable roman, organisa

une réunion dans son bureau en présence d’un envoyé du gouvernement belge de

Londres et de deux pilotes belges voulant rejoindre l’Angleterre. Ces quatre

hommes essayaient de trouver des voies nouvelles pour traverser les Pyrénées.

Il faut savoir qu’à cette époque, le nombre d’aviateurs à récupérer après les

bombardements augmentait de semaine en semaine ainsi que le nombre de

résistants obligés de fuir. Or la saturation des chaînes d’évasion se faisait

sentir cruellement. Lors de cette réunion, fut étalée une carte Michelin sur la

table et l’on remarqua du côté de St-Jean-Pied-de-Port une sorte de trait rouge

censé représenter un téléphérique qui partait du village de Mendive

et montait dans les Pyrénées jusqu’à quelques centaines de mètres de la

frontière espagnole. La curiosité de ce petit comité fut

éveillée. Difficile à croire qu’un téléphérique pouvait grimper jusqu’au milieu

des Pyrénées et cela, à proximité de la frontière. Mais quelle économie en

temps, en fatigues, si les transfuges pouvaient emprunter une telle voie. Bien entendu, une mission fut envoyée

sur place pour vérifier la présence du téléphérique et la déception fut au

rendez-vous… Le trait rouge sur la carte n’était en fait qu’une ancienne ligne

de pylônes supportant deux câbles servant de monte-charge et pouvant faire

descendre jusqu’à la vallée les grumes des arbres coupés dans la foret d’altitude d’Iraty (Iraty, du nom de la rivière formant la frontière

franco-espagnole). De plus, sorte de téléphérique pour grumes n’existait plus qu’à l’état de

ruines. Seuls restaient des pylônes couchés et les ruines de pierre des trois

stations (celle de la scierie dans la vallée près de Mendive,

celle intermédiaire près de la chapelle Saint-Sauveur et celle du sommet) et

les quelques morceaux de câbles qui n’avaient pas encore été découpés pour être

utilisés ailleurs. Bien avant la guerre, la scierie de la vallée à Mendive avait cessé de fonctionner avec la concurrence des

bois scandinaves. L’ensemble du site présentait cependant

d’immenses avantages si l’on pouvait reconstituer ce transporteur de grumes se

ballottant au-dessus des vallées et des cols. Les Belges se mirent à rêver et

si l’on reconstruisait une scierie et son transporteur de grumes ! Au même moment arrivaient de Belgique le

résistant le docteur Schepens et sa famille qui,

menacés d’être arrêtés d’un moment à l’autre, avaient pris la décision de

rejoindre l’Angleterre. Mis au courant du projet de la scierie, il y vit l’occasion

de s’y cacher tout en continuant la résistance à l’ennemi. Il accepta donc d’en

devenir le futur directeur. Il fallait acheter ce qui restait de la société

forestière et ce fut le beau-frère du docteur, Cyril Pomerantsef,

fils d’un Russe blanc émigré après la première guerre mondiale, qui se chargea

de convaincre les derniers actionnaires de la société à céder leur

participation à un nouveau groupe d’industriel créé pour l’occasion Le projet

souleva l’enthousiasme des jeunes de la population locale qui, au chômage,

étaient menacés de devoir partir travailler en Allemagne. Le docteur Schepens était une fin diplomate, devenu Jacques Perot, il s’assura d’un accueil chaleureux de la préfecture

de Pau de laquelle il reçut milles promesses de soutien et déjà des

commandes ! Bien évidemment, le problème principal était de remettre le

transport aérien des grumes en état de fonctionner et pour ce faire, il fallait

trouver 40 km de câbles ! Le miracle fut qu’on les trouva… à Charleroi

grâce à un mystérieux intermédiaire dont on perdit d’ailleurs toute trace après

la guerre. Au coût du matériel devait s’ajouter, divers frais pour les

contrôles de la frontière française puis de la barrière de la Somme, de la

ligne de démarcation et enfin de la zone militaire interdite des Pyrénées. La

somme réunie, le contrat signé, à la date prévue, un train de plusieurs

plates-formes provenant de Charleroi se rangea à la gare de

Saint-Jean-pied-de-Port. Restait à transporter la marchandise jusque Mendive puis jusqu’à la station intermédiaire, ce qui dut

se faire en réquisitionnant les bœufs de la région. Pas question de couper le

câble pour le transporter, ce qui donna lieu à un curieux spectacle, celui d’un

long serpent métallique tiré par des attelages de bœufs jusqu’à la chapelle

St-Sauveur, l’emplacement de la station intermédiaire. Il ne fallut ensuite que

quelques semaines pour remettre le fameux téléphérique à grumes en état de

marche et recommencer l’exploitation de la forêt d’Irigny.

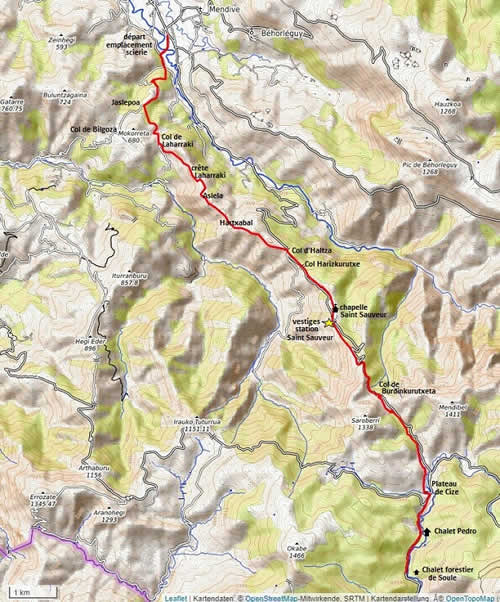

Sur cette carte, en rouge le trajet du monte-charge descendant les grumes du chalet Pedro au cœur de la forêt d’Iraty à la scierie de Mendive en passant par la station intermédiaire de la chapelle Saint-Sauveur Jacques Perot

était devenu ainsi en quelques semaines un industriel important s’entendant à

merveille avec les autorités vichystes qui sut aussi gagner la sympathie du

policier gestapiste Müller chargé de surveiller les voies d’accès aux Pyrénées.

Très rapidement Perot en fit un ami invité souvent

dans les auberges de la région et il s’en suivra une « amitié » qui,

on le comprend, troubla l’esprit de la population. Mais grâce à celle-ci, Perot pouvait vaquer à ses missions de résistant en toute

tranquillité. Bientôt, on ne compta plus les colis de courriers de la

résistance qui empruntait ce chemin inhabituel pour rejoindre l’Espagne.

Arrivés à la station supérieure près de la cabane de Pedro, le contrebandier,

les colis étaient pris en charge par des agents belges qui les transportaient

jusqu’à Pamplune. Tout allait dans le meilleur des mondes et même l’équipe des douaniers

bavarois amenés dans les Pyrénées pour leurs compétences de montagnards prirent

l’habitude de confier leurs bardas au téléphérique afin de monter inspecter la

frontière sans être chargés. Grâce à leur confiance, Perot

devint ainsi parfaitement au courant de leurs horaires ! Anecdotique, le fait qu’un jour Perot dut employer sa science cachée d’ophtalmologiste pour

retirer une particule de bois venue se ficher dans l’œil d’un ouvrier. Bientôt

tout le monde dans la région sut que ce Perot,

collaborateur et ami du gestapiste Müller avait aussi des talents d’infirmier ! Le mécanisme rodé, tout fonctionna ainsi

pendant quinze mois. Il y eut cependant

une fin à cette belle histoire. Une fuite, accusant Perot

de cacher une grosse somme d’argent dans le coffre de sa voiture, parvint à

Müller. Müller ne peut croire d’abord que son cher ami Perot

soit en cause. Il lui demanda qui, dans son entourage, pouvait l’avoir trahi

puis il lui demanda la clé de son coffre. Perot lui

répondit que la clé était chez lui et qu’il se mettait immédiatement en route

pour aller la chercher en demandant à son adjoint l’ingénieur Marius Pelfort de tenir compagnie au dénommé Müller. Pelfort a bien compris que son chef ne reviendra pas et

tenta alors de retenir le plus longtemps possible Müller sur place. Une fois hors de son bureau, Perot n’hésite pas un seul instant. Il retrouve rapidement

son fidèle ami Jean Sarochar, véritable

« guide » de légende, qui conduisait souvent les patriotes français

et belges à travers la montagne pour rejoindre les alliés. Jean Sarochard, mince comme un clou pouvait marcher huit ou neuf

heures d’affilée dans la montagne avec seulement à sa ceinture un petit sac de

sel et une gourde d’eau fraîche. Perot est en bonne

compagnie pour s’échapper. Ils vont passer la nuit sous les rochers du pic de Behorlegui. Le lendemain matin, le beau-frère de Perot, Pomerantsef les rejoindra.

Muller furieux essaiera vainement de se venger. La femme de Perot

est internée à la prison de Saint-Jean-Pied-de Port tandis que ses enfants sont

recueillis par des voisins. Désormais toute la Navarre qui avait porté à Perot le mépris que l’on doit aux collaborateurs, va le

considérer comme un véritable héros lui attribuant même tous les exploits

inexpliqués de la Résistance régionale. Le jour où la Gestapo doit relâcher

l’épouse de Perot, n’ayant trouvé aucune trace de sa

participation à la résistance, il n’a fallu que quelques heures pour qu’elle et

ses enfants soient mis en sécurité de l’autre côté de la frontière. La fin de

l’histoire de la scierie n’est guère brillante, Marius Pelfort

a été arrêté ayant choisi de sauver son patron. Envoyé en Allemagne, il n’en

reviendra pas. Saluons ici son courage et son héroïsme. Quant à la scierie,

elle s’arrêta mais aussi la guerre… Il fallut alors expliquer alors aux autorités

de la France gaulliste ce que fut réellement la collaboration économique des

gens de Mendive…

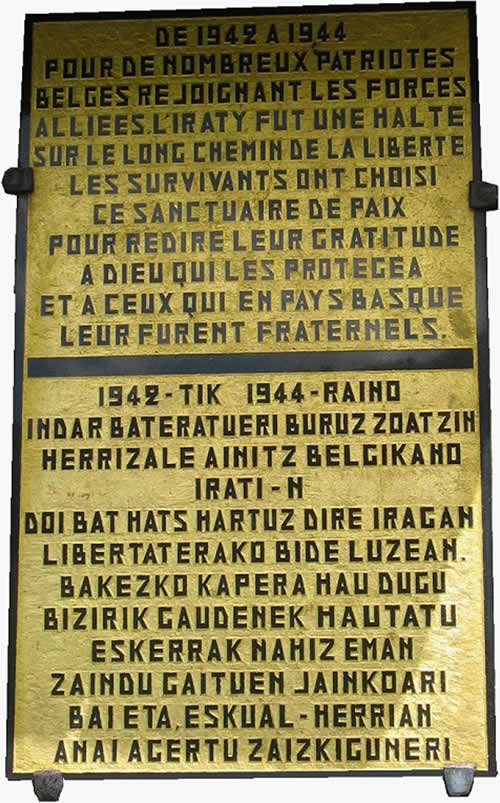

La chapelle Saint-Sauveur à proximité de la station intermédiaire

Ces plaques sont apposées sur un mur de la chapelle Saint-Sauveur Le docteur Schepens, un inventeur, père de

l’ophtalmologie moderne Le docteur Schepens

parvint avec sa famille saine et sauf en Angleterre et Il prit rendez-vous à

l’hôpital Moorfields pour la deuxième fois de sa vie.

Il y fut engagé et pendant son nouveau séjour à Moorfields,

en collaboration avec le professeur Ida Mann, Charles Schepens

mit au point un prototype d’ophtalmoscope indirect binoculaire qui, permettait

une visualisation stéréoscopique du fond de l’œil et de toute la rétine. Ce fut

là une découverte médicale importante car l’instrument révolutionna l’examen du

fond d’œil en permettant l’examen de la périphérie de la rétine, ce qui ne

pouvait pas être effectué avec l’ophtalmoscope employé jusque-là. Une des

premières versions de ce prototype est exposée en permanence au Smithsonian Institute.

L’invention de l’ophtalmoscope indirect binoculaire a révolutionné

l’ophtalmologie. Fort de ce succès, Charles Schepens

immigra aux États-Unis en 1947 pour poursuivre ses recherches sur la rétine. Il

accepta un poste de chercheur au Massachusetts Eye

and Ear Infirmary (MEEI)

et développa des techniques chirurgicales pour recoller la rétine. En 1951, il

crée la « Retina Fondation »

qui devint le plus grand institut de recherche sur la rétine et qui fait partie

aujourd’hui du « Massasuchets Hospital School (M.H.S.) à

Harvard. C’est à cette époque qu’il prit la nationalité américaine. D'une grande modestie, Charles Schepens ne parlait jamais de son passé de résistant dans

son entourage médical américain et quand périodiquement il revenait au Pays

basque pour y retrouver Jean Sarochar et ses amis; il

laissait tout ignorer de ses succès et de sa réputation d'ophtalmologue

mondialement connu. Le docteur Charles Louis Schepens,

alias Jacques Perot, décéda le 28 mars 2006 à l’âge

de 94 ans. Dr Loodts

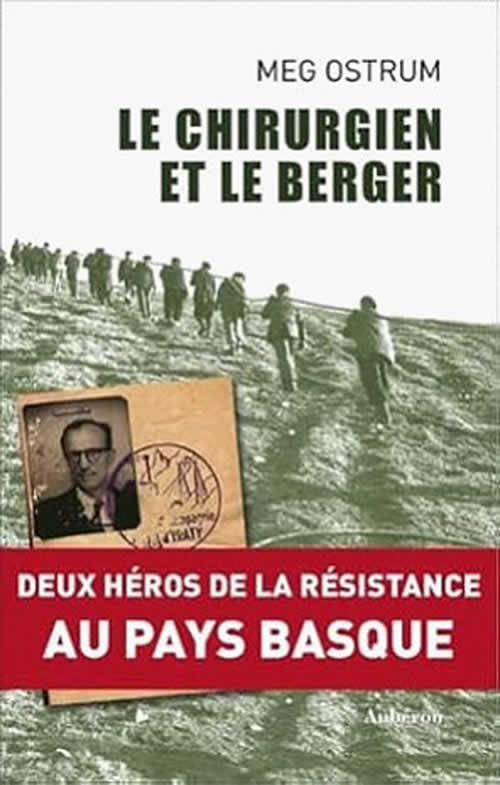

Un livre relate les exploits du Dr Schepens et du berger Sarochard, publié en 2021 aux éditions Auberon. Sources : 1) Ce site vous présente photos et maquettes de

ce fameux téléphérique à grumes. Il complète admirablement la lecture de cet

article 2) Histoires de Résistants, de William Ugueux, pages 81-121, Collection Documents, Editions Duculot, 1979 |

© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©