Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

DANS L’ENFER DE DORA Joseph

Wilkens

PREFACE L'ouvrage

de M. Joseph Wükens est un témoignage. Ecrit de façon

cursive dans la langue de tout le monde, il porte par sa simplicité, sa

sincérité, sa bonne foi. Il émeut et bouleverse par sa substance même sans

ornements et sans artifices. C'est aussi l’histoire de dizaines de milliers

d'autres qui furent humiliés, martyrisés, conduits avec une cruauté bestiale

jusqu'à la mort ou au seuil de la mort. C'est ce qui ajoute à sa valeur

d'émotion et de conviction : sans proférer une injure, sans exprimer même un

jugement, il constitue la plus dure condamnation du système d'oppression et

d'exploitation le plus inhumain que le monde ait connu. Il faut louer M. Joseph

Wilkens de son initiative et de la façon efficace

dont il l'a réalisée. Son œuvre contribuera à entretenir la mémoire de nos contemporains

et à éclairer les générations à venir sur la voie de la liberté et du progrès. A. BUISSERET AVERTISSEMENT Il ne faut pas chercher dans ce livre

une œuvre littéraire. J'ai laissé courir ma plume modestement, au hasard des

souvenirs, sans prétention et sans recherches. Pas de plan préconçu. Un seul

but : donner une vague idée de ce que fut notre vie là-bas, au pays de la

souffrance. Un observateur attentif aurait trouvé matière à de longues

descriptions pittoresques. Je n'ai pas été cet observateur attentif, je le

confesse. Ma seule excuse : la fatigue, la souffrance, la lassitude. Comment

décrire par exemple, la marche hallucinante d'une colonne de fantômes dans la

nuit ? Nous partions à 4 heures du matin, le ventre creux, par un froid de 20°

sous zéro, parfois pieds nus dans la boue ou dans la neige. Luttant à chaque

pas contre la mort, nous songions bien peu à observer, à enregistrer le tableau

du cortège lamentable avançant péniblement dans un décor prodigieux. Comment

relater le détail, quand nous peinions en silence toute une journée, courbés

par la fatigue et par la faim, meurtris par les coups, attendant avec

impatience le premier repas de la journée, distribué à la rentrée du travail, à

7 heures du soir. Aussi j'espère que le lecteur pardonnera la médiocrité de mon

texte, pour n'y voir que la relation humaine et simple d'un calvaire inhumain. L'EMPRISONNEMENT La lourde porte de la prison s'est

refermée avec un bruit sec. Je suis pris. Dans un angle de la cellule d'attente,

je me jette sur un matelas et sanglote éperdument. Sanglots de rage impuissante

devant une arrestation malencontreuse et sans gloire ; sanglots surtout désespérés

à la pensée des êtres chers laissés derrière moi. Je revoyais mes enfants dont

le cadet allait être orphelin avant d'avoir eu le temps de connaître son père.

Car pour moi, c'était certain, je serai fusillé. La solitude m'oppressait. Trop de calme

est propice au désespoir. Ce sont alors des minutes angoissantes où l'on

réalise en un éclair le passé et l'avenir. Le cœur bat, l'esprit vagabonde. Mille tableaux se succèdent. Les nerfs trop

longtemps tendus, cèdent. Et c'est l'affaissement moral complet. Heureusement la porte s'ouvre : un

compagnon de cellule entre, puis un autre, puis un autre encore. L'orgueil du

courage me ranime : je me compose une attitude digne. Il ne faut pas affoler

les camarades par le spectacle de ma douleur. Les questions s'entrecroisent : «

Pourquoi es-tu ici ? Comment as-tu été arrêté ? » On échange à demi voix des

paroles pleines de réticences. L'instinct de conservation, le goût de la lutte

reprennent le dessus. N'y a-t-il pas des agents de la gestapo, des « moutons »

parmi les nouveaux arrivés ? On s'endormira, le sommeil agité de mille

cauchemars. C'est le début de la captivité, la première nuit de détention. Le

lendemain verra l'aube se lever sur une vie nouvelle.

Entrée de la Citadelle de Liège Dès 9 heures, le sinistre B... de la

gestapo vient me chercher. Je devrai subir pendant plusieurs jours ses insultes

et ses coups. Avec le recul du temps, je peux mieux établir un parallèle entre

les différentes phases de ma captivité. Le même sadisme guidait tous les actes

de la brute allemande. Que ce soit au cours d'un interrogatoire ou dans

l'application d'un supplice, ces barbares raffinaient également de cruauté. Ils

s'entendaient autant à verser le trouble dans les âmes que la souffrance dans

les corps. Conscients de leur force, nous n'étions que des jouets entre leurs

mains. Notre vie leur importait peu, mais avant de mourir, nous devions

souffrir toutes les morts. D'où la mise en scène, la préparation savamment

cruelle qui réglait tous leurs actes. Piètre revanche prise contre la masse

résistante qui les tenait en haleine. Je me souviendrai toujours de mon premier

voyage de la prison au siège de la gestapo, où s'instruisait mon affaire,

C'était le printemps. Le soleil brillait, les cafés sortaient leurs terrasses,

la foule circulait indifférente : la vie continuait. De la voiture qui

m'emmenait à toute allure à travers la ville, je respirais à pleins poumons cet

air pur de la liberté. Liberté ! Je n'en connaissais pas encore le prix, mais

déjà je soupçonnais l'ampleur et toute la valeur de ce mot. Ah ! pouvoir bondir au-dehors, me mêler à cette foule anonyme,

tourner à gauche ou à droite, monter ou descendre, entrer ou sortir, être le

maître de mes actes ! Hélas ! les menottes me

meurtrissaient les poignets et mes gardiens tenaient ostensiblement la main

droite dans la poche de leur veston ; les doigts certainement crispés sur une

gâchette. On partait dans cette voiture, certes

avec l'angoisse au cœur, mais malgré tout avec un peu d'espérance provoquée par

la vue des hommes libres. Le retour était bien plus sombre. Le corps endolori

par les coups, le cerveau embrouillé, l'esprit en déroute par les

interrogatoires perfides, on contemplait la foule d'un œil terne et désespéré.

Les compagnons de cellule vous accueillaient en silence. Ils connaissaient,

pour l'avoir subi euxmême, le traitement infligé. En se taisant, ils

respectaient votre douleur. Quelques minutes après, les questions fusaient : « As-tu

été battu ? Ont-ils des éléments nouveaux ? Les amis du groupe sont-ils pris ? »

Puis les imprécations : « Les salauds, ils nous le payeront ! » On leur

racontait la séance en se félicitant d'avoir pu résister à la pression de ceux

qui voulaient à tout prix nous faire « parler ».

Bientôt on avait la force de rire de ces « gestapos » qui se

croyaient si malins et qui ne parvenaient cependant pas à vaincre notre résistance. EN CELLULE La vie en cellule était loin d'être

gaie. C'était cependant un paradis à côté de l'enfer qui nous attendait. C'est

à la prison que l'on s'est familiarisé avec les premiers mots allemands. Dès 5

heures du matin, « Aufstehen » C'est le réveil,

il faut se lever. En hâte on se lave dans de l'eau distribuée parcimonieusement.

Nous recevons une seule cruche d'eau pour 3 hommes, pour faire la vaisselle, le

nettoyage, et la toilette. Une demi-heure plus tard, la porte s'ouvre devant le

gardien et l'on sort le fameux « kubel » contenant

les déjections du jour précédent, de la nuit et du matin, car ce fameux et

inoubliable « kubel » n'était vidé

qu'une fois par jour. Inutile de dire que c'était un véritable soulagement de

le voir sortir. Ce récipient portait, le numéro de cellule (le notre 59). Au

cours d'une discussion de formules chimiques où il était question de C.O.2 nous

avions baptisé pompeusement de C.O.59 le gaz qui s'échappait chaque matin de

notre « kubel ». Le déjeuner rapidement engouffré, on

méditait chacun de son côté en attendant anxieusement l'appel des numéros pour

l'interrogatoire. De la fenêtre grillagée, on guettait l'arrivée des voitures.

« C'est une de la Gestapo ! En voilà une de la G.F.P. Non ! c'est

une de la Feldgendarmerie ». On ne respirait que

lorsque les voitures étaient parties, emportant les malheureux que la fantaisie

de ces Messieurs avait désignés comme victimes. On émettait ensuite des pronostics sur

la promenade en principe journalière. « Sortira-t-on, ne sortira-t-on pas

? » Nous tenions à ces quelques minutes de sortie quotidienne, dans la

cour entourée de barbelés. C'était pour nous l'occasion de voir des amis des

cellules voisines Les détenus devaient faire la file indienne, et, à 3 mètres de

distance, tourner en rond dans la cour, sous l'œil vigilant des gardiens. Il

était interdit de se parler. Comme bien l'on pense, on ne respectait

pas cette consigne. On arrivait même, en s'arrêtant pour feindre de relacer son

soulier, à se déplacer derrière un ami avec qui on devait entrer en contact.

L'allemand était trop bête pour s'apercevoir qu'on avait changé de place. Hélas ! bien souvent ces sorties nous

étaient supprimées sans motif. En revanche, nous avions comme distraction, les

cours de « chant patriotique » des gardes wallonnes, défilant dans

l'enceinte de la citadelle. Quelle joie pour nous de pouvoir singer et huer ces

vaillants défenseurs de... l'ordre nouveau ! Quelle haine s'amassait en nous à

la vue de ces « vendus » en uniforme noir. Les marches en rond absorbaient une

bonne partie de la vie en cellule. Spectacle navrant que ces trois hommes se

suivant en cercle dans un espace plus que restreint, sifflant ou chantonnant

des rengaines. Né fallait-il pas tuer le temps ? Après le repas de midi, venait le

meilleur moment de la journée. La maigre pitance avalée en vitesse, profitant

de l'absence momentanée du gardien, commençaient les conversations d'une cellule

à l'autre. Les occupants de la première cellule du couloir avaient établi un

système d'observation fort ingénieux, leur permettant de surveiller la sortie

et la rentrée du fonctionnaire. Dès que ce dernier était disparu, résonnait

dans le couloir un vibrant « 22 » répété de distance en distance jusqu'à

l'autre extrémité. C'était le signal attendu impatiemment par les détenus. On

écoutait d'abord le « communiqué » donné par ceux qui étaient

autorisés à recevoir des visites. Ainsi nous étions tenus au courant des

communiqués de la radio anglaise, et ce à la barbe des allemands. Des hourras

frénétiques ponctuaient l'annonce d'une bonne nouvelle. Les conversations

privées s'établissaient ensuite entre cellules. Quand ces dernières étaient

trop espacées, l'entretien était « relayé » .par une cellule intermédiaire.

Malgré les murs, les planchers et les plafonds qui nous séparaient, nous

arrivions à entrer en contact avec n'importe quel détenu. Après le repas du soir, mêmes

conversations. Souvent on annonçait : « Ce soir, il y en a trois descendus. Voici

les noms. Priez pour eux ». Un silence pénible accueillait ces paroles.

C'étaient les condamnés à mort transférés chaque soir dans une cellule spéciale

où l'aumônier allemand leur tenait compagnie toute la nuit précédant

l'exécution. (L'aumônier belge toléré au début avait été interdit.) Moment d'angoisse,

de rage impuissante. Chacun méditait sur le sort de ces malheureux. On les

voyait déjà passer à l'aube, la tête haute, le regard fier, narguant le « boche

» jusqu'au bout. Notre pensée accompagnait ces héros jusqu'au poteau. Et chacun

de se dire : « Si les Alliés ne débarquent pas, ce sera bientôt mon tour ».

C'est pourquoi on surveillait anxieusement la fiche d'identification apposée

sur les cellules, afin de contrôler la marche de notre affaire. Certaines

lettres indiquaient la fin de l'instruction. Quinze jours, trois semaines

après, venait le tribunal. En cas de condamnation à mort, un délai de recours

en grâce de 40 jours nous était accordé. Comme les journaux « embochés » parlaient journellement de « débarquement

imminent », et que la plupart de nos instructions étaient toujours en cours, un

rapide calcul établissait qu'au pis aller, il nous restait au moins huit

semaines avant d'être fusillés. Plus le temps s'écoulait, plus nous avions de

chances d'en échapper. Au cours des conversations dans les

couloirs, il arrivait souvent que le bruit empêchât d'entendre le signal

d'alerte donné par la première cellule d'observation. Le gardien entrait alors

en fureur et courait d'une cellule à l'autre en beuglant des injures pour la

plupart incompréhensibles. Un avorton, simple d'esprit, que nous avions

surnommé « simplet », excellait dans l'art de nous surprendre. Il enlevait ses

souliers pour étouffer le bruit de ses pas, puis, bondissant au milieu des

conversations comme une mouche dans la confiture, il se répandait en hurlements

qui nous réjouissaient. Loin de nous laisser intimider par ses imprécations

tonitruantes on entendait une voix fluette chantonner ironiquement : « On

m'appelle Simplet, l'innocent du village ... ». La bonne humeur et

l'esprit de gouaillerie ne perdaient jamais leurs droits. Vers 5 heures, le journal glissait sous

la porte. Nous nous précipitions pour lire les nouvelles du jour. Nos yeux

parcouraient fiévreusement les colonnes s'accrochant aux titres. La question du

débarquement nous intéressait surtout. De l'aveu même des « boches », la

tentative était proche. L'opinion publique était savamment préparée. Nos cœurs

se gonflaient d'espoir. Les discussions s'engageaient. L'un après l'autre, on

exposait sa stratégie. Nous étions tous d'accord pour dire qu'il n'y en avait

plus pour longtemps. Heureuses illusions qui berçaient notre espoir ! Nous avions droit chaque semaine à un

paquet de cigarettes. Cela représentait trois cigarettes par jour. On en fumait

une en six ou sept reprises. Les bouts étaient récupérés et fumés dans du

papier de journal. La ration journalière était consumée avant midi. Malgré nos

bonnes résolutions d'en rester là, on se regardait l'un l'autre sans mot dire.

Le regard était suffisamment éloquent : on se comprenait. Le mot enfin était

lâché, parfois simultanément : « Est-ce qu'on fume ? » Et la ration du

lendemain était entamée… Si le journal nous apportait une bonne nouvelle, on

s'écriait : « Cela vaut bien de tirer un petit coup ». A ce régime, notre

paquet de cigarettes disparaissait en trois ou quatre jours. Dès lors, le moral

baissait. On tournait comme des lions en cage, fumant des épluchures de pommes

séchées et même la fibre de bois de nos paillasses. L'heure de la distribution

hebdomadaire sonnait enfin. Quand le gardien entrait avec notre ration de

tabac, c'était la détente salutaire. J'ai vu plus d'une fois mes compagnons de

cellule en avoir les larmes aux yeux. Aucun colis ne pouvait nous parvenir de

l'extérieur, si ce n'est un peu de linge. Minute d'émotion quand on apportait

le petit paquet confectionné par des mains aimantes. On songeait à ceux qu'on

avait quittés, à leur inquiétude, aux démarches pénibles et inutiles qu'ils

devaient entreprendre pour nous. Le contenu du colis était tourné et retourné

sur toutes les coutures. « Si l’y avait seulement un mot glissé par les amis

! » Le soir, « verdunklung

! » L'ombre envahissait la cellule. Venait le moment des prières individuelles

ou collectives. Notre sac était préparé à portée de la

main. Chaque soir, on s'endormait avec la conviction que la nuit verrait le

débarquement et, du même coup, notre délivrance par les camarades restés

libres. La bonne humeur et l'espérance nous

soutenaient. Témoin cette chanson que j'avais composée de mémoire en cellule

(car nous n'avions ni papier ni crayon pour la recopier). MARCHE DES DETENUS (air : C'est papa, c'est Parisien) I. A

la citadelle nous sommes emprisonnés, REFRAIN

On

se lève joyeux, II.

Si

nous avons volé c'était pour aider III. On

ne peut pas dire qu'on nous traite comme des gens IV. Nous avons tous fait l'sacrifice de notre vie,

LE DEPART Un à un nous sortons des cellules au

hasard des numéros d'immatriculation. Sous la surveillance des S.S. et gestapos

en uniforme, nous nous rangeons dans la cour, en ligne par cinq. Qu'est-ce qui

se passe ? Nul ne le sait. Partirait-on pour l'Allemagne ? Certains prétendent

qu'il s'agit d'un transfert de prison. D'autres opinent pour l'évacuation. Des

camionnettes s'avancent. Surveillés étroitement par des sentinelles armées

jusqu'aux dents, nous montons lentement. Installation. Adieu la citadelle ! Le

convoi s'ébranle. On est presque joyeux de partir. Diable, nous sommes des

débrouillards et si l'on part en Allemagne, nous parviendrons bien à nous

échapper ! La ville est traversée en vitesse sous

l'œil indifférent de la foule ignorante du drame que nous vivons. Nous sommes

fixés. La colonne a pris la direction de la gare et quelques minutes plus tard,

encadrés d'une véritable armée de gardiens nous sommes poussés à une centaine

dans des wagons à bestiaux. Un « garde wallonne » renforçant le service d'ordre,

à le culot de nous jeter en passant : « Ignobles individus». Le wagon est plombé. Nous apprendrons

dans la suite qu'une inscription y est apposée : « Bandits dangereux. Défense

de ravitailler ». Tard dans la nuit, le train démarre lentement,

nous emmenant vers notre destin. Les masses grises des maisons se perdent dans

l'obscurité. Les images s'évanouissent. Nous quittons la ville. Nul d'entre

nous ne soupçonnait vers quel calvaire nous nous acheminions. LE VOYAGE Peu à peu on s'organise, Il est bien

difficile de s'installer à cent, là où il n'y a place que pour 8 chevaux ou 40

hommes ! Chacun cherche à se placer comme il peut. Ce n'est pas commode. Un

homme reste de faction devant la petite fente d'aérage ménagée à la porte. Il

s'efforce de nous renseigner sur la direction suivie par le train. Impossible

de dormir. Les nerfs sont tendus. On essaye d'enlever une planche du toit. Un

coup de feu crépite : nous sommes bien gardés. Toute la nuit et la journée du

lendemain, nous nous promènerons à travers toute la Belgique, s'arrêtant pour

accrocher à notre convoi un ou deux wagons de prisonniers de plus. C'est

l'évacuation des prisons devant le débarquement imminent, S'échapper ? On n'y pense déjà plus.

Tant que nous serons dans ce train infernal, ce sera chose impossible. Des S.S.

de 17 à 18 ans, excités par la boisson, tirent à tout propos dans le wagon.

Défense absolue de se tenir debout Il faut rester accroupi, sinon la balle qui

siffle de temps à autre dans le wagon, à 1,50 mètre du sol, vous fauche sans

pitié. Combien de braves sont déjà tombés lors du voyage, victimes de leur

imprudence et du manque de discipline ? On roule, on roule. A la frontière

hollandaise, bombardement par l'aviation anglaise. Vrombissements de moteur

dans la nuit, détonations sourdes de plus en plus rapprochées. Comme on

souhaite, ardemment qu’un train soit touché, nos gardiens fauchés ! Il y aurait

des victimes parmi nous. Mais fait-on des omelettes sans casser des œufs ? Malheureusement,

après un court arrêt, le train reprend sa course lente à travers la plaine

hollandaise. Le matin, nous commençons seulement à

comprendre l'horreur de l'inscription « défense de ravitailler ». Nous

sommes en territoire allemand. La chaleur intensifiée par l'entassement des

êtres humains dans un local exigu, provoque une soif ardente. L'air est

irrespirable. Des « senteurs » diverses empestent l'atmosphère, A boire, à

boire ! La gorge se contracte, la bouche s'empâte. On devient taciturne, avare

de paroles. Un triage s'effectue : des affaiblis agonisent. La fatigue alourdit

les membres, la soif met les cerveaux en feu. Malheur à celui qui, en gare, se

traine à la fente du wagon pour réclamer un peu d'eau ! Il est rejeté impitoyablement

à coups de crosse vers l'intérieur. Où nous conduit-on ? Arriverons-nous jamais

? Les heures s'écoulent, longues, interminables. Voyage pénible : nous faisons

connaissance avec la véritable souffrance. LA RECEPTION 8 heures 30 du soir. Arrêt prolongé : Weimar. Est-on enfin arrivé ? Longue attente anxieuse. Nous laissera-t-on mourir de soif ? Le train s'ébranle. Il est minuit moins le quart. Va-t-on encore rouler toute la nuit ? Le désir de boire s'intensifie, les corps s'affalent. Minuit ! Un choc brusque, le train s'arrête. Des lumières se dessinent, des aboiements de plus en plus nombreux se rapprochent. Nous aurons bientôt l'occasion de lier connaissance avec les chiens des SS. A coups de hache, les barbelés retenant la porte du wagon sautent. La portière glisse. « Los, los ». De grandes brutes brandissent des « Guten Tag ». Les pointes acérées tournoient un instant dans l'air, s'abattent sur des échines courbées. Malheur à celui qui tombe en sautant du wagon. Il sera battu sauvagement puis achevé au révolver sur le quai de débarquement. Quelques mètres de course pour venir se ranger par rangs de cinq hommes entre une double rangée de 88, les uns armés de mitraillettes, les autres tenant en laisse de hauts chiens policiers qui ne cessent d'aboyer. On sent que ces bêtes sauvages ont été spécialement dressées contre le civil. Partout l'obscurité la plus sombre. Nuit noire, nuit d'épouvante. Mise en scène sinistre qui donne le frisson. Des lampes électriques s'allument, éclairent la route encaissée, nous laissent entrevoir sur la colline un groupe de sentinelles « 88 noirs ukrainiens s'amusant à lancer des pierres sur notre colonne. Réception inoubliable pour ceux qui y ont assisté. Avant goût du régime qui nous attend. Mon voisin murmure : « C'est un second Katyn. On nous a amené ici pour nous faire disparaître. Nous n'en reviendrons jamais ». Le malheureux est mort quelques jours avant la libération, après avoir enduré un pénible calvaire de plus d'un an. Katyn ! C'était une balle dans la nuque, la mort foudroyante. Combien pire était le sort réservé à beaucoup d'entre nous : la mort lente après de cruelles souffrances physiques et morales, avec des alternatives de folle espérance et de profond désespoir. Le train est vidé : un bon millier d'hommes. Ordre d'avancer. Sous prétexte de parfaire l'alignement, nos gardiens lâchent sur nous leurs chiens policiers. Une trouée. Aucun cri, mais le sang coule. Un vieillard a la main presque complètement arrachée. On le soutient comme on peut. Il défaille. Les pantalons se déchirent, des plaies béantes sillonnent les mollets, les cuisses. Carnage effroyable qui frappe au hasard. Combien sont morts de ces horribles blessures ! Combien en resteront estropiés pour toute leur vie ! On reforme les rangs. Pour conserver la distance, on court. Ceux qui nous précèdent s'arrêtent brusquement : On s'écrase le nez sur leur dos. Ceux qui suivent en font autant. On repart en courant pour s'arrêter de nouveau. Marche désordonnée dans la nuit. Premier contact avec la brutalité, la sauvagerie, la monstruosité de nos ennemis. Nous lisons au passage : « Buchenwald ». Pour nous, un nom quelconque qui deviendra célèbre. Devant le danger plus grand, on oublie un instant la soif qui nous dévore. Une obsession : arriver. Qu'on en finisse et que notre sort soit fixé ! Voici l'entrée du camp. Quelques derniers coups, nous sommes passés. On nous compte pour la première fois. Le troupeau est au complet. Les premières victimes, les malheureux camarades morts en cours de route ou tués à l'arrivée sont dirigés vers le crématoire. Les survivants sont parqués dans une salle de douches. De l'eau savonneuse, croupie dans des bacs ! On se précipite pour absorber ce liquide infect. C'est un moyen comme un autre de faire disparaître par la maladie une partie d'entre nous. Cependant on respire. La soif est un peu calmée ; plus de chiens, plus de « boches » Des groupes se forment. On reconnaît des amis arrêtés avant ou après. On lie connaissance avec des camarades des cellules voisines, camarades dont on ne connaissait que le nom et la voix. La réception est commentée : on se tâte, on se félicite d'être indemne. Les éclopés ont été dirigés sur l'infirmerie du camp. Pour la première fois depuis notre arrestation, nous pouvons parler librement, nous interroger. « Pourquoi as-tu été arrêté ? Par qui ? Comment ? » Des détails demeurés obscurs, incompréhensibles, s'élucident. On serre des mains, on se présente. La confiance renaît peu à peu. Nous voilà tous en Allemagne, sans condamnation, sans jugement. Que fera-t-on de nous ? Les instructions vont-elles être reprises. Non probablement, sinon ils ne nous laisseraient pas en groupe, nous donnant la possibilité d'adopter une attitude commune. Si nous avions pu durant toute notre captivité rester ensemble, les allemands auraient eu du fil à retordre avec nous. Mais la méthode employée par nos ennemis consistait en une séparation des amis et en un mélange des races. Lentement, 25 hommes par 25 hommes, la salle se vide. Notre tour arrive quand le jour se lève. Il faut se déshabiller complètement. Tous nos vêtements sont enlevés. Idem pour les montres, les alliances, les bagues. Impossible de rien dissimuler. Avec un serrement de cœur, on voit partir l'anneau symbolique, témoin de souvenirs si chers. Votre cercle d'or refuse-t-il de sortir de votre doigt, là brute allemande n'hésitera pas à sectionner le membre. Amputation douloureuse entre toutes, raffinement de cruauté alliant la torture physique à la souffrance morale. Race maudite, cause de tous nos maux, te fera-t-on jamais expier ? Dès lors, nous cessons d'appartenir au genre humain. Toute personnalité s'efface. Il n'y a plus que des hommes nus ; des pauvres masses de chair humaine auxquelles on vient de donner un numéro de série : 54.893... 54.894... 54.895... On s'aligne, on se suit pour passer sous la tondeuse. Beaucoup se sentent gênés, mal à l'aise dans ce costume d'Adam. Songez qu'il y a des prêtres parmi nous ! L'appareil électrique enlève en série tout poil superflu. Adieu belles boucles orgueil de ce qui fut un homme; adieu barbe pointue qui vous conférait cet air de distinction, d'élégance dont vous étiez si fiers ! On se regarde l'un l'autre, hésitant à se reconnaître. Il faut en prendre son parti, subir la loi du plus fort. La bonne humeur succède au premier moment d'émoi. Maintenant il faut plonger dans un bain désinfectant, se rincer à la douche et... recevoir son costume de forçat. Nouveau sujet d'étonnement. Transformation qui nous rend méconnaissables. Ces évènements se succèdent avec une telle rapidité, qu'on en reste ahuris. Comptés, recomptés, recomptés encore, bousculés, alignés, on vit comme en rêve. Enfin, le travail est terminé ! Un millier de bagnards nouveaux vient d'être immatriculé à Buchenwald. Combien en reviendra-t-il ? 150, 200 tout au plus ! LA QUARANTAINE A BUCHENWALD La tonte, la désinfection et l'habillement terminés, dépaysés et défigurés, nous traversons sans nul entrain le vaste camp de Buchenwald pour être parqués dans le petit camp de quarantaine. Première division dans deux blocs différents où nous sommes mélangés avec des français, des polonais mais surtout de jeunes vauriens ukrainiens, travailleurs libres mis en « concentration » pour vols, pillages, etc. Avant de décrire la vie à Buchenwald, je voudrais vous donner un aperçu des méthodes employées par les nazis. Il ne faut pas s'imaginer que nous étions simplement renfermés dans un camp surveillé, conduits au travail, privés uniquement de liberté et de confort. Les camps de concentration étaient spécialement étudiés pour rendre la vie insupportable, pour dégrader totalement l'être humain, le transformer en épave inconsciente. Les bagnards étaient divisés en catégories : détenus de droit commun (triangle vert cousu près du numéro de matricule), détenus politiques (triangle rouge), saboteurs (triangle noir). Parmi les détenus de droit commun, un ramassis de bandits de la pire espèce : voleurs, assassins de toutes nationalités. C'est à eux que la direction du camp était confiée. Ainsi toutes les fonctions du camp étaient confiées à des détenus : chef de camp, chefs de bloc, secrétaire des statistiques de travail, infirmiers, coiffeurs, cuisiniers etc, etc. Les « droits communs » se partageaient les places de direction et d'administration du camp, maniant avec un plaisir étrange, la matraque de caoutchouc. Ces hommes avaient sur nous droit de vie ou de mort. Pour un rien, ils vous administraient une volée de coups de bâton. C'était le régime de la terreur, si cher aux allemands. Installation sommaire à dix sur une planche inclinée qui nous servira de lit. Ce n'est guère mieux qu'à la permanence de police des grandes villes ! Au contraire, des puces par milliers. Nous sommes littéralement dévorés. Pas de bagages encombrants : nous avons été dépouillés de tout. Un vacarme assourdissant, des cris, des disputes. C'est le début de la bataille pour la vie, où le mot fraternité perdra toute sa signification. L'égoïsme commence à régner : l'homme se montre à nu. On cherche pour soi la meilleure place, sans se soucier de son voisin. Numérotation, organisation, repas servi en débandade, adaptation aux .circonstances. Bonheur de sentir plus d'espace pour circuler, premier repas pris en commun, assis pêle-mêle à même le sol. PREMIER APPEL 4 heures du soir : c'est l'appel à 6 heures ! Deux heures avant le passage du SS chargé de nous compter, on sort du bloc, le crâne nu, fraîchement rasé sous un vent violent et une légère pluie perfide. Nous ne savons pas ce que c'est que de s'aligner. Un ordre bref, un « direct » bien dirigé envoi rouler par terre un des nôtres qui n'était pas bien dans l'alignement. Je vous assure que l'on comprend vite ce langage. « Estimez-vous heureux, ajoute le chef de bloc. A ma place, le SS vous aurait donné un coup de fusil ». Et de nous apprendre les quelques mots d'allemand que nous sommes obligés de connaître. « Mützen ab ». C’est l'SS vérificateur qui arrive. Hautain, arrogant, il nous compte en nous toisant. Dire qu'un seul homme suffit pour nous faire observer le silence le plus complet ! La discipline la plus rigoureuse ! Se révolter ? On se souvient de la petite réception d'hier ! Aussi pousse-t-on un soupir de satisfaction quand on voit l'uniforme s'éloigner vers le bloc voisin. Un coup de sifflet : « Abrücken ». L'appel a duré 35 minutes, plus deux heures d'attente préalable. C'est raisonnable. Car ce sont les appels qui tueront le plus grand nombre d'hommes. Imaginez que certains appels ont duré 36 heures, donc jour et nuit sous la pluie ou dans la neige en plein hiver, par 20° sous zéro. Se rend-on bien compte de la longue monotonie de ces heures d'attente sans but, debout, sans bouger, sans manger, assujettis au bon vouloir de nos gardiens. Les jambes faiblissent, le froid engourdit les membres, la tête se vide, la mort vous envahit peu à peu. Quel effort ne doit-on pas déployer pour éviter le découragement précurseur de la mort. Que de malades succomberont au cours de ces appels interminables. Et que dire des besoins les plus intimes qu'il fallait se refuser à satisfaire. Malheur surtout à ceux à qui la diarrhée infligeait un supplice cruel. J'en ai vu plus d'une fois devant moi, rester stoïquement debout alors qu'un liquide nauséabond s'écoulait lentement par la jambe de leur pantalon. Il était défendu de mourir après que les comptes du crématoire aient été clôturés. Les morts devaient être présents à l'appel. Bien souvent on retardait la déclaration du décès pour profiter d'une ration de nourriture supplémentaire. Peu à peu on se ravalait au même rang que des bêtes. On acquérait un égal mépris de la vie et de la mort. La vie à Buchenwald fut cependant supportable. Le véritable enfer devait commencer à Dora. En quarantaine, les premiers jours, 7 à 8 piqûres. Il faut se mettre le torse nu après l'appel, quel que soit le temps, et faire la file pour recevoir la piqûre journalière. Après, radiographie, photographie avec numéro de matricule sous le menton. Des corvées à n'en plus finir nous occupent du matin au soir. On ne trava1lle pas et cependant, on n'a pas une minute de répit. Nous sommes « chaussés » de claquettes luxueuses : une simple semelle de bois avec une bride de toile. Avec quelles difficultés a-t-il fallu s'adapter à ces chaussures ! Les premiers jours, on trébuchait constamment. Marche particulièrement pénible lors des corvées « cuisines » où nous devions enlever de grands récipients de soupe et revenir lourdement chargés par des chemins parsemés de gros cailloux. Visites médicales, badigeonnage de gorge quatre fois par jour. On veille à notre santé ! N'allons-nous pas former des équipes qui vont travailler pour le « grand Reich » ! Les latrines à Buchenwald, au petit camp ! Une longue tranchée bétonnée avec, de chaque côté une poutre de bois pour s'accroupir. Du matin au soir, deux rangées de derrières se faisant face ! C'est le « Star » du camp, l'endroit où pour un morceau de pain l'on échange une pincée de tabac. On a vite perdu toute dignité dans les camps de concentration. C'est de cet endroit prédestiné que j'ai appris la nouvelle du débarquement. Je sortais quand je vois un flot de bagnards se précipitant au-dehors des blocs poussant des cris de joie, s'étreignant. Tout de suite je comprends : « ça y est ! ils ont débarqué ». Dès lors, la guerre est terminée. C'est l'affaire de 15 jours. Jamais on n'aura le temps de nous mettre au travail. L'émotion est à son comble. Commentaires surexcités. Nous ne nous doutons toujours pas de ce qui nous attend ! EN COMMANDO Brusquement l'ordre du transport arrive. Embarquement pour Dora, Une demi-journée de voyage en wagon à bestiaux et nous arrivons dans ce triste camp où sont fabriquées, dans les usines souterraines, les fameuses VI et V2. Ici, en arrivant, pas trop de coups. Mais un morne désespoir nous envahit quand nous sommes dirigés, sous une pluie battante, vers le bloc qui nous est assigné, Notre future demeure est perchée sur une colline. Pour y accéder, il faut gravir sous bois une pente aride, par un étroit chemin transformé en bourbier. On enfonce jusqu'aux chevilles dans une terre argileuse qui adhère aux chaussures et provoque des chutes dangereuses.

Ce a quoi servait « Dora » Trois pas en avant, trois pas en arrière, comme dans la chanson ! A peine arrivé dans notre bloc, rassemblement pour l'appel. Il faut redescendre toujours sous une pluie qui déverse à torrent. Nous ne sommes pas fiers du tout. Les éternuements se succèdent. Heureusement pour nous, l'appel ne dure qu'une heure. Il faut maintenant regrimper sur cette colline, s'embourber à nouveau ! Nous sommes méconnaissables quand nous arrivons. La faim se fait sentir. Depuis le matin, on n'a rien absorbé, et nous ne sommes pas encore habitués au régime allemand. Voici la soupe qu'on amène. Nous nous trouvons dans un beau bloc de bois neuf. Baraquement, complètement nu. Pas de table, pas de siège, pas de lit, pas de lumière. Il faudra dormir à même le sol. Il n'est pas difficile d'imaginer, dans l'état crasseux ou nous nous trouvons, comment le plancher sera vite transformé en un cloaque épouvantable. Il faudra s'étendre dans une épaisse couche de boue semi liquide, sans oreiller, sans couverture. Cependant on a amené il y a quelques instants, un tas de couvertures casées dans un coin plus ou moins propre. Mais défense d'y toucher tant que l'installation n'est pas complètement terminée. Songez donc à l'état du plancher ! Si on les distribuait, les couvertures seraient souillées en un rien de temps. Tant qu'à nous, on vaut moins qu'une couverture... Dans une demi-obscurité, distribution de la soupe. Il y a une quarantaine de récipients pour 500 hommes. Organisation détestable. Il faut faire la file, attendre que les premiers aient terminé de manger, puis les seconds, et ainsi de suite. Les plus débrouillards passeront deux ou trois fois à la soupe, au détriment des camarades qui, leur tour arrivé, trouveront les marmites vides. Heureusement, deux jours plus tard, nous sommes dirigés sur Harzungen, dépendance de Dora. C'est là que nous passerons la plus grande partie de notre captivité. HARZUNGEN Avant notre arrivée, Harzungen comptait environ quatre mille détenus, pour la plupart Russes, Polonais, Tchèques, Hongrois et Tsiganes. Quelques Belges et Français. Nous arrivons de Dora à environ 600 belges, pour compléter l'équipe des travailleurs : aux tunnels. Le camp se compose de 12 blocs entourés de fils de fer barbelés et électrisés. Tous les 10 mètres, autour du camp, des miradors pourvus de phares puissants et occupés jours et nuits par des gardiens armés de mitraillettes. Dès notre arrivée, après l'appel par numéro, nous sommes répartis dans les blocs. Sage précaution, on nous laissera seulement à quelques Belges et Français par bloc. Les Russes et les Polonais sont en grande majorité. Nous aurons cruellement à souffrir de ce mélange de races avec des éléments très peu intéressants. Le chef de notre bloc est un prisonnier de droit commun un allemand condamné à 25 ans de travaux forcés. En voilà un qui souhaitait que la guerre dure encore longtemps ! Un domestique le soignait, préparait ses petits plats, nettoyait et entretenait son linge. Une chambre confortable et chauffée lui était réservée dans le bloc. Il jouissait de l'estime des SS. Plus il se montrait barbare avec nous, plus il était apprécié du chef de camp. Le matin, levé à la dernière minute pour assister à l'appel, il passait sa mauvaise humeur sur nous en distribuant, sans raison, des coups de matraque de caoutchouc ou de lanière de cuir. Dès que nous étions partis au travail, il pouvait dormir toute la journée à son aise. Le soir, quand on rentrait affamés, il trouvait toujours une petite corvée d'une heure ou deux pour éviter de nous donner la soupe chaude. Comme la journée commençait pour lui à 5 heures du soir, et qu'il n'avait pas peiné comme nous pendant de longues heures, il ne comprenait pas notre fatigue. Il entreprenait, par de beaux discours en allemand (incompréhensibles pour la plupart), il entreprenait notre éducation. Le moindre accroc au règlement provoquait ses discours emphatiques. Les Français et les Belges, qu'il haïssait particulièrement, se voyaient traités de tous les noms. Tout le monde était rendu responsable de la faute commise par un seul. Cette petite brute essayait de nous faire de la morale. Ses discours commençaient souvent ainsi : « Comment est-il possible, vous qui appartenez à une grande nation... ». Suivaient des élucubrations ahurissantes. A certains moments, nous étions tentés de croire que réellement nous appartenions à une catégorie spéciale d'individus ! Quand, exténués, on se mettait au lit, les chefs de bloc se réunissaient tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, et c'était jusqu'à une heure avancée de la nuit, des concerts à n'en plus finir. Les uns « grattaient » du violon, d'autres jouaient de l'accordéon. Les autres accompagnaient une musique sauvage de leurs chants et de leurs cris. Et dire que certains belges se sont complus dans la société de ces tortionnaires, parfois plus sauvages pour nous que les allemands. Après le chef de bloc, notre plus grand ennemi était le « Kapo », un prisonnier de droit commun, spécialiste du vol international comme perceur de coffre-fort et condamné aux travaux forcés à perpétuité. Celui-là nous dirigeait vers le travail. Il était secondé par des « vorarbetter » souvent allemands, russes ou polonais, mais quelquefois aussi des belges. UNE JOURNEE A HARZUNGEN 4 heures du matin « Aufstehen ». Il faut bondir sur les pieds si l'on veut éviter les coups de bâtons ou de ceinturon de cuir des « vorarbeiter » ou des « stubendienst » qui n'ont que cette seule distraction : frapper. En vitesse on s'apprête. Débarbouillage à l'eau froide. Nous avons avalé gloutonnement le maigre morceau de pain distribué la veille au soir, de sorte qu'il faut partir au travail sans manger. « Bet machen, Bet machen ». Les lits doivent être faits avant l'appel. 4 heures 1/2 : coup de sifflet. On se précipite sur l'étroite porte pour sortir parmi les premiers, car sous prétexte que l'on traîne dans le bloc, les chefs distribuent des coups tant qu'ils peuvent. C'est une fuite éperdue dans tous les sens. Comment voulez-vous que 500 hommes sortent tous à la fois par une étroite porte ? Il faut le temps de laisser le groupe se couler au-dehors. Pour le chef de bloc, d'une sinistre inconscience, tout le monde devrait être à l'extérieur si vite l'appel sifflé.

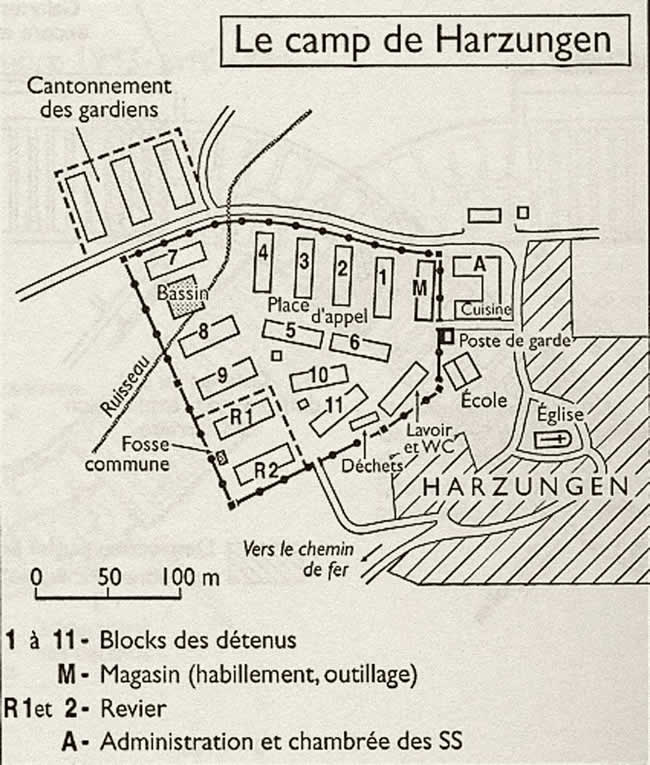

Le camp de Harzungen Encore fatigués par la nuit trop courte, par le manque de repos, il faut s'aligner rapidement pour l'appel. C'est encore l'occasion de distribuer des coups par ci par là… Le rang doit être impeccable. A cinq ou six chefs, ils nous comptent et nous recomptent, dix fois, vingt fois. C'est incroyable ce que ces hommes peuvent être bêtes. Ils ne savent même pas compter 500 hommes et être justes la première fois. Nous nous trouvons rangés par lignes de cinq hommes. Ils commencent à un bout de la colonne : ein, zwei, drei, vier ... Arrivé à dix ou douze, le moindre homme qui détourne la tête, on s’arrête pour lui lancer un poing dans la ... figure. Et d'oublier où on en était avec le nombre, on recommence et ainsi de suite. Tantôt, c'est un russe qui s'est déplacé pour être près d'un camarade, et qui rejette la faute sur un Français. Tantôt, c'est un homme qui a mal boutonné sa veste. Tantôt encore c'est un autre qui lace son soulier au moment ou l'on passe pour compter. Bref, c'est la déroute la plus complète parmi ceux chargés de nous compter. Puis, c'est l'arrivée du 88. « Mützen ab ». Les têtes se découvrent : il faut saluer. Longue attente pendant laquelle nos gardiens additionnent chaque bloc pour contrôler les présences. Si cela « stimmt » à la première fois, un coup de sifflet, on peut rompre les rangs. Quelques minutes plus tard, rassemblement pour partir. On nous a laissé rentrer quelques instants pour avoir l'occasion de nous chasser à nouveau à coups de trique. Même alignement, même comptabilité. C'est le « kapo » qui compte, compte, compte ... Une dernière fois en sortant, défilé devant le corps de garde où ils sont à six pour nous compter. La grille du camp s'ouvre et nous allons nous placer entre une double haie de gardiens armés. Inspection. Il fait froid (20° sous zéro). On n'a pas de chaussettes. Plusieurs ont déchiré un petit bout de couverture pour s'entourer les pieds. Sabotage : cela vaut 25 coups de bâtons sur les fesses. Comme on n'a presque rien sur le corps, on a fait un pull-over avec des sacs à ciment en double épaisseur. Cela nous préserve un peu du froid et surtout du vent qui souffle avec violence dans cette région. Défense d'avoir du papier sur soi : cela peut attirer la vermine. Tarir quand on est pris, 25 coups de bâtons. Les coups devront être appliqués par un camarade. Si le camarade ne frappe pas assez fort, il en reçoit autant. Lors d'une inspection, seuls les premiers de la colonne étaient pris. Les autres avaient le temps de faire disparaître papiers ou bouts de couverture compromettants. Au début de notre captivité, on partait au travail en camion. A quarante ou cinquante dans de petites camionnettes découvertes, on s'entassait par rangées de 4 ou 5 hommes. Le premier assis dans le fond ouvrait ses jambes, l'autre s'asseyait entre-elles et ouvrait les siennes où le suivant s'installait et ainsi de suite. Cela paraît tout simple en théorie. Il faut voir la pratique. C'est la ruée sur le camion. Que de doigts écrasés en montant à l'assaut Les premiers arrivés s'installent confortablement ; les suivants tirent leur plan. Pour se venger, ils s'asseyent sur vos jambes, coincent votre pied de façon de transformer le trajet en véritable supplice. S'il pleut, c’est pire encore. Les camions sont pleins d'eau et de boue en arrivant. Il faut en prendre son parti et s'asseoir le cul dans l'eau, s'abriter le plus possible derrière son voisin, offrir la plus petite surface possible au vent et aux rafales de pluie qui giflent le visage. La sentinelle se charge d'ailleurs de modifier constamment les positions à coups de crosse distribués généreusement. L'essence devint rare. Les camionnettes furent remplacées par des gazogènes de 10 tonnes dans lesquels on était entassés pêle-mêle, debout, à plus d'une centaine. Les chocs de la route menaçaient à chaque instant de précipiter la masse humaine sur le sol. On se demande comment il n'y eut pas d'accidents avec ce mode de transport. Mais bientôt les camions deviennent rares. Même ceux équipés au gazogène, doivent servir pour l'armée, être expédiés vers le front. En hâte, on a construit une petite ligne de chemin de fer. Le trajet n'est guère raccourci, puisque nous resterons dans le train environ 2 heures pour faire 10 km. On marche d'abord 10 minutes ; par un chemin épouvantable, pour rejoindre le premier train. Je dis chemin épouvantable, parce que ce ne sont que des mares d'eau plus ou moins profondes, où le pied s'enfonce à chaque pas. Le matin, quand on part, il fait noir. Inutile de regarder le sol ; on n'y voit rien. On pose un pied. N... de D... ! Vite on pose l'autre, c'est la même chose. De l'eau, rien que de l'eau. Quand je vous dirai qu'à un moment de pénurie de chaussures nous avons dû aller pendant trois semaines travailler pieds nus, vous comprendrez que ces dix minutes de marche étaient pour nous un véritable supplice. C'est qu'il fallait en plus conserver l'alignement par cinq. Nous considérions à juste titre, cette partie du trajet comme le plus dur moment de la journée. Dans le premier train, c'était parfait. Entassés dans des wagons à bestiaux fermés, donc à l'abri. Plus on était, plus on avait chaud, Après la pénible traversée du sentier boueux, on était heureux de trouver ce wagon où pendant les 10 minutes du trajet, on se serrait l'un contre l'autre frileusement. Le seul désagrément : vol des « Mützen ». Les russes profitaient de l'obscurité pour enlever dextrement votre calot, comme d'ailleurs tout objet utile qui aurait pu se trouver dans vos poches, Il existait de véritables groupes de pickpockets. A .la faveur de l'obscurité, l'un d'entre eux glissait une main vers votre nuque, votre tête. Aussitôt, vous abandonniez vos poches pour vous défendre des deux mains, C'est ce qu'attendait un compère qui, profitant de l'absence de vos mains, puisait tout à son aise dans vos poches. Le vol du bonnet était grave de conséquences. C'était le trajet, les appels le travail tête nue rasée et ce, jusqu'au moment où vous aviez vous même l'occasion de voler une nouvelle « mütze » à moins, qu’affrontant les foudres de 25 coups de bâtons, vous ne confectionniez un calot avec un bout de couverture. 10 minutes de voyage avec le premier train ; on descend. Alignement. On compte à nouveau 4 ou 10 fois. Il aurait cependant été impossible de nous évader du wagon hermétiquement fermé. C'est juste ? On part. Il y a erreur ? On recommence. Pour éviter une flaque d'eau, vous vous êtes mis un rien en retrait de l'alignement ? On vous casse la figure ! La colonne s'ébranle enfin. Cinq minutes de marche par un chemin un peu potable. Nouvel arrêt. On nous compte à nouveau pour nous départager par 25. Un signal, on grimpe à l'assaut des petits wagonnets qui doivent assurer la seconde et dernière partie du trajet. Ici encore, c'est la bataille pour la bonne place. Seulement les wagonnets sont hauts : il faut faire de la véritable acrobatie, des rétablissements savants pour y grimper. Au début, chaque wagonnet était pourvu d'une petite échelle de fer. C'était trop de considération pour nous et dans la suite, ces échelles furent retirées. Quand il gelait, l'escalade était particulièrement pénible. Il fallait sauter pour saisir le bord des deux mains, et enjamber après un rétablissement des poignets, rétablissement qu'on ne réussissait pas toujours du premier coup, vu votre état de faiblesse extrême. Les mains collaient littéralement au fer recouvert d'une couche de glace. Que de mains et de pieds gelés ! J'ai même vu un petit russe qui s'était imprudemment appuyé le derrière contre la paroi de fer, avoir les deux fesses complètement gelées. Il fallait prendre la précaution de se protéger par une épaisseur de carton. Les wagonnets à ciel ouvert étaient constamment remplis d'eau, de boue, de pierres, de briques, de vieux cartons de protection qu'on abandonnait en descendant. C'est la raison pour laquelle on se précipitait pour être le premier arrivé. Les plus agiles pouvaient alors s'installer de leur mieux. Ils bâtissaient un petit échafaudage de pierres pour éviter le bain de pieds forcé d'une demi-heure dans l'eau glacée. Celui qui, réussissait à se placer à l'arrière était protégé du vent par ses camarades. Les plus faibles étaient hissés à bras tendus. Quel supplice pour les malades et les accidentés, que cette ascension difficile. Cette seconde partie du voyage était la plus pénible. On ne peut pas s'imaginer le spectacle d'un de ces wagonnets en marche. On se serre, on se recroqueville, on rentre la tête, les épaules, pour échapper aux morsures du vent, aux gifles de la pluie. La petite locomotive traine une file imposante de wagons. Elle souffle, halète, s'arrête, repart, avec des chocs brusques qui nous précipitent les uns sur les autres. Les échafaudages de pierres s'écroulent. On glisse les pieds dans l'eau, quand ce n'est pas autre chose ... Une demi-heure de véritables tortures, secoués, bousculés, transis. C'est cependant au cours d'un de ces trajets qu'un de mes bons amis français eu la force et la volonté de composer un poème magnifique, intitulé « Mémoire, où es-tu ? ». Il avait recopié ses vers directement sur un papier à l'arrivée. Malheureusement, ce document écrit sur du papier gris de sac à ciment, document que je conservais précieusement, me fut volé pour en faire probablement des... chaussettes, ou du papier à cigarettes, On ne respirait que lorsqu'apparaissait, la ligne de montagne où nous attendait le travail. LE TRAVAIL En sautant à bas des wagonnets, alignement et ... comptés. Evidemment ! Je revois encore tous ces malheureux ayant déjà tant souffert avant de commencer le travail, s'aligner lentement. Les coups pleuvaient ; il fallait se hâter. Parfois les chiens SS étaient de la partie. Alors on allait plus vite, car on craignait ces chiens plus que tout. La montagne était splendide. L'hiver approchait. Les arbres balançaient orgueilleusement leur parure d'or. Quel réconfort, si nous avions pu contempler à notre aise la vision féérique, où les tons acajou, or et vert foncé se mariaient harmonieusement. Mais voyait-on ces splendides détails de la nature ? Pouvions-nous seulement laisser nos regards s'attarder sur les collines boisées si magnifiquement belles ? Nous étions vite rappelés à la réalité par les coups et les bourrades de nos chefs... Esclavage d'autant plus pénible que la nature criait la joie de vivre, que les oiseaux sillonnaient l'air, avides de liberté et d'espace ! Nous avons vu sous les quatre saisons, ces montagnes prendre des aspects différents. L'été, tout disparaissait sous la verdure luxuriante. Le soleil caressait les verts multiples, symbole d'espoir et d'amour. L'automne effaçait le vert en grande partie, pour faire place à une gradation de jaune or, rouille, brun foncé, acajou. On pouvait deviner la montagne dans la transparence du rideau d'arbres perdant peu à peu leur feuillage. L'hiver, la montagne grise nous apparaissait toute entière, amas de pierres parsemées de grands arbres squelettiques, si riante cependant quand la neige lui prêtait son manteau immaculé. Charme enjôleur de la montagne, puissance insoumise de la nature, combien de fois j'ai puisé en toi, en t'observant à la dérobée, la force, la volonté de « tenir ». Contraste affreux, au sein de la montagne, dispensatrice de la vie, les hommes ont creusé des usines où se forgeront les instruments de mort ! La montagne de Wolf1eben, où nous travaillons, doit servir à de vastes usines souterraines pour la fabrication des V1 et des V2. Vingt-huit tunnels ont été creusés par trois équipes de 1000 hommes se relayant entre elles jour et nuit. Ces galeries parallèles, profondes de 100 à 150 mètres, étaient reliées entre elles par de vastes salles de 12 à 15 mètres de large, autant de haut et environ 60 mètres de profondeur. Ces cavernes artificielles, dont le parquet était bétonné, devaient abriter les machines. Le jour de notre arrivée, je fus affecté au tunnel 27. Un étroit couloir de 4 mètres de haut, 5 mètres de large et quelques mètres à peine de profondeur. Il fallait forer des trous de 3 à 4 mètres, miner, puis faire sauter. Venait ensuite le travail de déblayage et de transport des pierrailles vers l'extérieur. Lorsque la surveillance se relâchait quelque peu, le travail était consciencieusement saboté. Le maître foreur indiquait-il telle direction à prendre par le trou, nous dirigions la machine dans l'autre sens. Quand le chef s'éloignait et nous observait de loin, on affectait l'attitude d'un homme peinant au travail. Appuyé sur la machine à l'arrêt, nous donnions l'apparence de pousser à fond. On traînait ainsi toute une journée parfois sur le même trou qui ne valait rien. Quand on partait, on laissait la machine dans le trou commencé, de sorte que l'équipe suivante ne pouvait être rendue responsable de la mauvaise orientation du forage Un civil était spécialement désigné pour miner. Le plus souvent, il se faisait aider par nous pour hâter le travail. Au lieu de « bourrer » consciencieusement, on se contentait d'une demi-charge de dynamite. Résultat : à peine la moitié du volume de pierre prévu s'écroulait ; un travail de lente préparation de plusieurs jours pour une avance de quelques centimètres en profondeur. Il y avait aussi une façon spéciale de diriger la machine pour faire sauter et casser la mèche. Les derniers mois où nous avons travaillé, il n'y avait plus dans aucun tunnel une seule bonne mèche : toutes cassées ou pliées. Comme les « boches » ne pouvaient pas les remplacer par du nouveau matériel, le travail en subit un sérieux retard.

Un des tunnels Quand les mines sautaient, on nous faisait sortir. Quelques minutes plus tard, on était obligé de rentrer, alors que les nuages de poussières imprégnées de soufre n'étaient pas dispersés. Aussi eûmes-nous de nombreuses victimes par intoxication. La pierre éboulée, il fallait dégager, puis charger dans des wagonnets, les gros morceaux à la main, le reste à la pelle. Sous l'œil vigilant des « meister » et souvent des SS, nous étions obligés de travailler pendant de longues heures sans relever la tête. Il était plus difficile de saboter le travail qui était contrôlé. Au lieu de charger complètement la pelle, quand on le pouvait, on n'y mettait que quelques pierres. De loin nous donnions l'apparence d'être au travail, nos échines se courbant, puis se redressant à une cadence régulière. Il arrivait aussi qu'on lançait la pelletée par dessus le wagonnet. La pierre retombait de l'autre côté ; c'était du temps de gagné. La preuve du sabotage, c'est que les travaux devaient être terminés pour fin août 44 et quand nous avons cessé le travail, début avril 45, les travaux n'étaient pas encore complètement achevés. Chargés, les wagonnets étaient poussés au-dehors, par trois hommes. La pierre était déversée, égalisée par une équipe spéciale. Les muscles bandés par l'effort, les trois hommes avançaient péniblement. La charge était beaucoup trop lourde pour des êtres affaiblis, mal nourris. Nous n'avions encore rien mangé de la journée, aussi tout effort musculaire était particulièrement pénible. Les « meister » ne tenaient nullement compte de notre état physique déficient. Il aurait fallu produire avec le maximum de rendement possible. Aussi, les coups pleuvaient-ils nombreux. Aucune injure ne nous était épargnée. Malgré cela, on prenait un malin plaisir à faire dérailler le wagonnet dans un petit ravin. C'était cependant pour nous des coups de bâtons et l'obligation de remonter le tout. Nous en tirions toutefois une satisfaction personnelle, quand le soir nous annoncions triomphalement aux amis des tunnels voisins : « Aujourd'hui, trois déraillements ». A mesure que l'on s'enfonçait plus profondément dans la montagne, les petites voies Decauville étaient remplacées par de véritables voies de chemin de fer. On appréhendait le moment du placement des rails. Ces rails étaient enlevés au dépôt, loin de notre tunnel, par quelques hommes. Empoigner le fer glacé et transporter une charge trop lourde, ne nous réjouissaient guère. Y avait-il une défaillance, le bâton voltigeait. Le « Meister » bondissait autour de nous, excitant notre zèle de ses coups et de ses imprécations. Défense absolue de se reposer, défense aussi de se courber sous le poids. Régime d'esclavage, dirigé par des civils ignorant les sévices subis au camp, dans les blocs, et le calvaire du voyage. Quand nous leur disions que nous n'avions pas encore mangé, et que nous ne recevrions pour tout repas le soir qu'un peu de mauvaise soupe et un crouton de pain, ils ricanaient et nous injuriaient. Tous les ordres étaient donnés en allemand. Ceux qui ne comprenaient pas et ne s'exécutaient pas immédiatement, étaient considérés comme réfractaires au travail et leur mauvaise volonté supposée était punie d'une volée de coups de bâton, de pelle, de pic, ou de tout autre objet qui tombait sous la main du contremaître déchaîné. Il est impossible d'imaginer le calvaire des hommes affectés au placement des voies. Bousculés, battus, eng... toute la journée. La moindre poussée les envoyait par terre, tant ils étaient affaiblis. Ce qui nous abrutissait le plus, c'était les hurlements continuels de nos maîtres. Partout, au camp, dans les blocs, pendant le trajet, au travail, ce n'étaient que des aboiements, des « los, los » à n'en plus finir. Mal habillés, parfois déchaussés dans la neige et dans les pierres, le ventre creux, la tête vide, les membres engourdis par le froid et par les coups, la crainte perpétuelle de la répression, on n'était plus que de pauvres épaves qui n'avaient plus rien d'humain. On se traînait lamentablement toute la journée, .attendant impatiemment l'heure du retour. Nos chefs avaient des casques de cuir, et s'abritaient toujours en cas de danger. Nous allions nu-tête, exposés aux chutes des pierres se détachant du plafond. Le plus petit caillou tombant de 15 mètres de haut, pouvait provoquer des accidents graves. Or, plus d'une fois, des masses de rocher de plusieurs centaines de kilos s'écroulaient. Que de malheureuses victimes réduites en bouillie pendant les heures de travail ! Aucun jour de repos ; dimanche comme en semaine, travailler, toujours travailler. Malgré notre mauvaise volonté évidente, et notre incapacité physique, les tunnels s'agrandissaient, les galeries gagnaient en hauteur. Les pelleteurs mécaniques font leur apparition. S'ils allégeaient un peu notre travail manuel ; ces pelleteurs nous empoisonnaient littéralement. La lourde fumée noire du mazout flottait dans l'air, restait en suspens, intoxiquait nos poumons. L'air était irrespirable. Le seul avantage : cette fumée tissait un écran opaque qui nous dissimulait à la vue de nos chefs. En s'organisant, on pouvait se reposer de temps à autre, même s'asseoir. Le petit tunnel du début, creusé avec quelques pioches pelles et déblayé à l'aide de petits wagonnets, était devenu une véritable usine souterraine. Partout de vastes salles et un grouillement d'ouvriers et, de machines. Un visiteur non averti, entrant à 1'improviste dans un de ces tunnels, serait demeuré ébahi devant la vision dantesque. Imaginez une vaste caverne assombrie par de lourds nuages opaques, où s'agitaient des démons en costume de forçats. Les foreuses à air comprimé ronronnent sans cesse, les pelleteurs mécaniques, dans un vacarme assourdissant chargent et déchargent. Les griffes d'acier descendent, engouffrent dans leur gueule béante la pierre et le roc. Les chaines se tendent, crissent. La lourde masse est enlevée, sillonne l'air, ballotte un instant comme indécise. Puis les griffes s'entr'ouvrent pour lâcher leur charge dans les hauts wagons. Les grosses locomotives sifflent, démarrent dans un bruit de tonnerre. Les « meisters » hurlent leurs ordres pour se faire entendre. Les lourdes masses voltigent, cassent les pierres trop grosses. C'est un mélange de cris humains, et de bruit de ferrailles qui s'entrecroisent, se confondent ; c'est une cacophonie indescriptible qui donne le vertige. Perchés sur de fragiles échafaudages branlants, une équipe de bagnards s'affaire, perce le plafond, grimpe, redescend, s'agite. Car il faut en tout temps donner l'illusion du travail par le mouvement. Journées effroyables, longues, pénibles, quand on songe que debout depuis 4 heures du matin, on n'a encore rien absorbé. Ce n'est que le soir au retour, après un trajet aussi pénible que le matin, qu'on reçoit en guise de soutien, une gamelle de 3/4 de litre d'une soupe infecte (eau, rutabagas et un peu de farine de marron pour épaissir) et un bout de pain coupé en 6 ou en 8, suivant les jours. Et comme si nos souffrances physiques n'étaient pas largement suffisantes, aucune vexation morale ne nous était épargnée. L'habillement ridicule, l'impossibilité de produire un effort soutenu, nous mettait déjà dans un état d'infériorité. Le travail de bête de somme, exclu de tout esprit d'initiative, l'asservissement aux plus viles besognes de manœuvre, nous dégradait à nos propres yeux. L'obligation d'obéir à de petits contremaîtres sans éducation, dépourvus de toute intelligence, pesait lourdement. Songez que parmi nous, il y avait des ingénieurs, des directeurs d'usine, des entrepreneurs de travaux, qui auraient pu cent fois aider de leurs conseils, nos chefs inexpérimentés. Se voir réprimander est déjà dur quand on mérite l'observation. S'entendre bafouer injustement par de petits orgueilleux est bien plus pénible ! On sera de retour au bloc vers 4 heures 1/2, fatigués, le plus souvent trempés jusqu'aux os, affamés et transis. La soupe est là, fumante et malgré tout... appétissante pour des ventres creux. Ce serait trop beau que de pouvoir absorber ce liquide bien chaud. Un peu de bien-être pénétrerait en nous. Le « boche » est raffiné ; il trouvera toujours une corvée à nous faire faire de façon à distribuer notre soupe vers 7 heures quand elle est complètement refroidie. Un jour, c'est la désinfection, un autre jour, le contrôle des poux. Demain, on nous dira qu'il faut que tout le monde soit rasé avant d'obtenir à manger. Le surlendemain, ce sera le nettoyage du bloc, ou le battage des couvertures, ou la coupe des cheveux, etc. etc. Nous en sommes réduits la plupart des jours à un seul repas froid, après une longue journée de prestations en appels, voyages, travail éreintant. Et le plus souvent, le repas sera interrompu par l'appel du soir. Ces bourreaux trouvaient moyen d'interrompre notre unique repas. Ils s'arrangeaient pour distribuer la soupe ou le pain un peu avant l'appel. Au milieu du repas, coups de sifflet, nous devions alors tout abandonner sur les tables, ou engloutir en vitesse une soupe que nous prenions plaisir à savourer cuillerée par cuillerée pour nous donner l'illusion d'un plus long repas. Le pain était divisé en 6 ou en 8. On remettait par table un pain entier pour 6 ou 8 hommes suivant les jours. Le partage de ce pain était très difficile. On ne pouvait avoir de couteau ni d'objet tranchant. Pourquoi alors ne pas nous remettre le pain découpé ? Toujours le raffinement « boche » qui sait calculer dans les moindres détails la façon de faire souffrir les gens. Mais l'homme est ingénieux. Au travail, on volait de gros clous que l'on écrasait en dessous des lourds wagonnets. A l'aide d'une pierre on effritait cette lame jusqu'à en faire un tranchant parfait. Du fil de tunnel enroulé à une extrémité constituait une excellente poignée. Ainsi, malgré les fouilles continuelles, chacun avait un « couteau ». Parfois, le partage exact était difficile. Tel morceau avait quelques mies en moins, l'autre, quelques unes en plus. Nous ne pouvions peser chaque morceau. Pour éviter les discussions éventuelles, on tirait au sort. Chacun recevait un n°. Un homme se retournait ; un autre désignait une part et criait : pour qui ? L'homme retourné criait pour le n° 4. Celui qui avait le numéro recevait la part désignée. Le corps penché en avant, le cou tendu, l'œil épiait gloutonnement. Il aurait fallu nous voir autour de cette table, surveillant le partage, la distribution, soupesant d'un œil expert la valeur du morceau qui s'en allait. N'avez-vous pas déjà observé les joueurs autour d'une table de roulette ? Le regard fixe, les nerfs tendus, l'œil suit ardemment la bille. Nous étions pis que des bêtes attendant leur pitance. Le soir, on nous octroyait une heure de liberté dans le camp, Cela nous permettait de circuler d'un bloc à l'autre, pour voir les camarades. Mais le plus souvent, on n'avait ni la force, ni le courage de sortir. On s'étendait sur une paillasse, et un sommeil lourd nous plongeait aussitôt dans l'inconscience. Les puces nous dévoraient, on ne les sentait même plus. C’était, avant de s'endormir, les quelques rares minutes de liberté, où on pouvait évoquer les siens, là-bas, très loin, au pays. Minutes pleines de douceur qui nous donnaient le courage de lutter contre la mort. LE REVIER Le Revier était tour à tour une oasis de repos ou le temple de la mort. C'était un baraquement comme un autre. Pour y être admis, on passait la visite du « Stabarzt ». L'allemand vous acceptait ou vous renvoyait. Là, se bornait son intervention. Une fois accepté, les soins étaient donnés par des médecins détenus, des infirmiers ; des étudiants en médecine et des... carottiers, ce que nous appelions les « planqués ». Après être passé par deux ou trois bureaux pour différentes inscriptions, nous étions dénudés, puis rasés et « coiffés ». On nous donnait ensuite un bain qui aurait dû être chaud, mais qui était le plus souvent une douche glacée. Jugez de l'effet bienfaisant de cette douche quand vous avez 40 de fièvre. Que vous soyez accidenté, ou atteint de pleurésie ou de pneumonie, il fallait obligatoirement subir ce nettoyage. Quand il y avait du linge, ce qui était rare, on vous remettait une chemise ou un caleçon. Le plus souvent, on restait nu. Nous étions alors obligés de traverser dans ce simple appareil, en plein air, par tous les temps, la cour qui nous séparait de la salle où nous étions soignés. Soignés n'est pas le terme propre, car le plus souvent, on y mourait précisément faute de soins. Le principal souci de la plupart des infirmiers et des gens affectés à notre entretien, était de bien manger et de fumer. En échangeant des gamelles de soupe et du pain, prélevés sur nos maigres rations, ils arrivaient à se procurer toutes sortes de produits : Poudre de lait, conserves, oignons, pommes de terre, etc ... Sous nos yeux affamés, ils se confectionnaient des petits plats dont l'odeur suscitait le souvenir de notre bonheur passé. La vue de ces égoïstes mangeant à leur faim, des choses inaccessibles pour nous, augmentait considérablement les tortures de la faim. Comment peut-on imaginer des frères de souffrance ayant combattu soi-disant pour le même idéal, de même nationalité, habitant souvent la même ville, disposant jusqu'à satiété des aliments qui nous manquaient sans qu'ils aient songés un seul instant à nous abandonner une parcelle de leur superflu pour soulager un peu notre faim. Le surplus était échangé par eux contre du tabac. Combien n'ai-je pas vu d'hommes mis à la « diète » (Loutkost ?) sous prétexte de diarrhée et en réalité pour obtenir leur ration à échanger contre du tabac. Je voudrais ici ouvrir une large parenthèse pour vous éclairer : j'aurai, l'occasion d'en parler plus loin. Le baraquement était divisé en chambres où on classait les hommes suivant leurs maladies. Chaque chambre était dirigée par un infirmier responsable. Le médecin ne passait qu'une fois par jour ou tous les deux jours pour nous examiner sommairement. Lors de mon entrée au « Revier », accepté pour pneumonie, avec 40,6 de fièvre, je suis resté les trois premiers jours sans soins, sans voir personne. Autour de moi rôdaient ce que nous appelions « les détrousseurs de cadavres ». C'étaient des individus que certaines « relations » avaient réussi à introduire comme garde-chambres à l'infirmerie. Ces gaillards, au lieu de s'occuper des malades, surveillaient au contraire ceux que la fièvre empêchait d'absorber leur maigre repas, s'appropriant sans remords leur ration. Dans la salle de diarrhées, malheur à celui qui, épuisé, « faisait » dans son «lit ». Il était à moitié assommé par ces brutes qui portaient hélas, parfois l'étiquette belge. Quoi de plus compréhensible cependant que ces accidents malheureux. Affaiblis par le manque de nourriture, les organes ne fonctionnaient plus. La moindre nourriture absorbée, « passait » et le moribond n'avait même plus le temps ni même la force de se lever pour satisfaire ses besoins. Combien de fois me relevant la nuit, ne me suis-je pas heurté dans l'obscurité, à des cadavres tombés dans le couloir en ayant accompli un effort ultime pour échapper à la répression sanguinaire de quelques forcenés. Ceux-ci n'étaient cependant ni SS, ni allemands, mais de simples bagnards comme nous. C'est incroyable, mais la vérité doit être dite sur ces choses monstrueuses. Ni soins, ni médicaments. J'al été guéri d'une pneumonie par miracle, à l'aide d'enveloppements froids. J'ai vu des amputations de doigts, de mains, de pieds, à l'aide d'un canif aiguisé, sans anesthésie, sans aucun pansement pour le membre mutilé. Les gens atteints de diarrhée recevaient du charbon de bois ou du marc d'un succédané de café. A part cela, le « Revier » était l'endroit de repos rêvé. Pas de travail. Couché toute la journée, on avait le temps de lier conversation, d'entretenir des relations cordiales avec des compagnons d'infortune. Un de nos passe-temps favoris était la composition des menus. Quand nous serions revenus, nous mangerions ceci le matin, cela à midi, cela le soir. Le mardi, variations, etc. On évoquait les splendeurs du passé, s'efforçant de récapituler en souvenir les espèces de fruits, de légumes, de pâtisserie que l'on consommait dans son pays. On échangeait des recettes ahurissantes. C'est à croire que tous ces hommes étaient cuisiniers. Chez eux, ce devait être la femme qui travaillait et l'homme qui s'occupait du ménage. Impossible de décrire le spectacle lamentable de ces épaves humaines qui se traînaient dans les chambres du « Revier ». Où êtes-vous industriels, avocats, hommes forts et fiers, où êtes-vous ? Comment vous reconnaître dans ces êtres décharnés, aux visages émaciés à l'œil éteint. Comment une transformation aussi complète tant au physique qu'au moral a-t-elle pu s'accomplir en si peu de temps. Qui redira vos souffrances de toutes les minutes ? LE MEPRIS DE LA MORT Si la vie importait peu, que dire de la mort. Les cadavres étaient dépouillés de tous vêtements. Pour le contrôle de sortie, le numéro de matricule était inscrit à l'encre sur le ventre. On les chargeait à 4 ou à 6, dans de grandes caisses. Tous les deux jours, les caisses étaient transportées à Dora, en camionnette. Les morts étaient déchargés au crématoire, où ils étaient brûlés. Les cendres servaient d'engrais. A la fin de l'hiver, le four crématoire s'avérait trop petit, malgré un fonctionnement intensif du jour et de la nuit. En partant au travail, les commandos traînaient derrière-eux une charrette pour ramasser les victimes qui succombaient en cours de route. C'était chaque jour 25 ou 30 cadavres que l'on ramenait au camp. Les morts étaient entassés et lancés dehors, comme de vulgaires colis. Parfois, une jambe, un bras se détachaient. On élevait de vastes bûchers, une couche de bois, une couche de morts, une couche de bois, une couche de morts, etc ... et tout cela flambait en plein air, dégageant une odeur nauséabonde. On était forcé d'assister aux exécutions par pendaison. Réunis sur la place d'appel, on assistait, impuissant, à l'assassinat de ses camarades. Les victimes devaient attendre leur tour. Minute d'atroce souffrance que de voir périr d'une mort horrible, un ami, un parent même et de savoir qu'à son tour, on allait subir le même sort. Le supplicié cherchait dans la foule des bagnards, un visage aimé et mettait dans un dernier regard, toute l'éloquence d'un adieu suprême. On ne peut évoquer sans frémir, le souvenir de ces exécutions. Tout concourrait à supprimer en nous l'esprit de dignité. Sous le moindre prétexte, on nous faisait déshabiller. « A poil » pour l'examen des poux, « à poil » pour regarder les pieds, « à poil » pour le bain forcé, « à poil » pour la désinfection. Je me souviendrai toujours d'une froide journée de janvier, par 18° sous zéro. Sous prétexte que les poux pullulaient dans certains blocs, désinfection générale. Pendant qu'on était au travail, inspection des blocs, des « paillasses », des couvertures. Quand on rentre le soir, complètement déshabillé dans la neige, sous une fine pluie glaciale et un vent violent, traverser en courant la distance qui séparait notre bloc du baraquement de désinfection, 150 mètres à parcourir, sans le moindre vêtement, par 18° sous zéro. Combien sont morts de cette grotesque fantaisie ! L'EGOISME HUMAIN Il ne faut pas croire que dans les camps de concentration, l'entente la plus fraternelle existait. A part quelques amitiés toutes relatives, le plus grand égoïsme régissait la vie au camp, au travail. Réussissait-on à obtenir une ration supplémentaire, on se cachait pour l'avaler seul en vitesse... Quelques privilégiés recevaient-ils un colis, ils le cachaient soigneusement ou déclaraient que le contenu avait été pillé. Plutôt que de partager en ami, ils cédaient au chef de bloc ou au « Vorarbeiter », nos ennemis les plus cruels, soit un peu de tabac, soit une douceur quelconque. Ceux qui avaient réussi à se « planquer » soit comme infirmier, coiffeur, cuisinier, ou autre emploi de tout repos, se considéraient comme des êtres supérieurs. Certain belge cuisinier se procurait, le soir, une gamelle de soupe SS, c'est-à-dire un breuvage consistant avec viande, légumes, pommes de terre. Au lieu de partager avec des compatriotes, il portait cette soupe à des étrangers, russes ou polonais, autres « planqués » qui puisaient déjà à des sources différentes, suffisamment de nourriture. Ils « organisaient » entre eux. « Organiser » c'est empêcher qu'un autre prenne soi-même un objet que l'on désire et qui traîne. Ils « organisaient » ainsi de la farine de pois, des lentilles, de la viande fraîche qu'ils se procuraient dans les magasins. Jamais un malheureux n'en profitait. Le produit de ce qu'ils organisaient allait à d'autres Qui possédaient déjà tout en abondance. Vous n'auriez même pas eu un oignon, une pincée de sel à mettre sur votre pain. C'était la bataille pour la vie : Chacun pour soi ! Et l'on se sentait cruellement seul ! Pas d'affection sincère et désintéressée, partout l'égoïsme. J'en connais qui ont offert des cigarettes, du tabac aux « meisters » qui les battaient ; en chemin, aux gardiens en uniforme qui tuaient pour un rien. Triste mentalité qui vous ravalait au rang des bêtes sauvages. J'ai vu un conseiller communal, un commissaire de police même, voler le morceau de pain de son compatriote, j'ai vu, .... Non ! Malgré ma volonté de tout dire, il y a des choses trop horribles que je dois quand même cacher, taire. Et moi qui ai vécu ces tortures morales je dois encore excuser telles attitudes parce que l'homme dévoyé accomplissait tout naturellement des actes qui apparaissent avec le recul du temps comme des cauchemars effroyables. LA DELIVRANCE Les jours de Pâques viennent de s'écouler lentement dans un travail de supplicié... Depuis quelques semaines, plus de charbon. Les locomotives sont garées, il faut faire le long trajet à pieds. Deux heures de marche à l'aller, deux heures de marche au retour, sans chaussures, dans le froid, sans manger. Le retour était particulièrement pénible. Debout depuis 4 heures du matin, une longue marche avant le travail, un effort constant pendant 8 heures mortellement longues, sous la pluie, la neige ou le vent, les deux heures nous paraissaient interminables. On n'avait encore rien mangé de la journée, la soif nous torturait surtout. On se trainait péniblement sur les routes, la marche activée de coups de crosse ou de bâton. Malheur à celui qui faiblissait. L'aube du 3 avril, le canon tonne au loin, c'est lui qui nous éveille en remplacement des « Aufstehen » et des coups de trique habituels. L'heure de l'appel et même du départ sont passés. Ça y est, on ne travaillera pas aujourd'hui. A midi, l'ordre d'évacuer le camp est arrivé. On nous avertit que pour deux heures nous devons être prêts à partir. On nous remettra un pain entier et un quart de pain à chacun pour un voyage qui pourrait durer 2 ou 3 jours. Ordre formel de ne pas toucher au pain. Une bonne soupe est parait-il en préparation. On la recevra avant de partir. A 1 h, 30, on se range pour le départ. Pas de soupe. Inutile de vous dire que l'on a mangé depuis longtemps le demi-pain qu'on nous a distribué au lieu du pain 1/4 promis. J'en connais même qui sont partis emportant dans un sac le pain destiné à l'infirmerie. Vol horrible, cause de la mort de plus d'un malheureux.