Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

Emile Godaux, l'auteur. Emile Godaux est né à Namur, le 2 septembre 1911. Liégeois d'adoption depuis 1919, il habite successivement à Bressoux, Ougrée puis Alleur. Incorporé au 1er de Ligne à la Chartreuse, en 1934, immédiatement après ses études, il participe à la campagne des 18 jours au 29e de Ligne. Fait prisonnier au combat sur la dérivation de la Lys, le 27 mai 1940, il est envoyé, dans des conditions pénibles, au Stalag XVII B à Krems sur le Danube puis dans un Arbeitskommando, chez les Sudètes, à Hohenfurt (actuellement Vyssi Brod, en Tchécoslovaquie). Il rentrera en Belgique le 18 mai 1945. On trouvera ici le récit de ses aventures depuis la 1re mobilisation jusqu'à son deuxième séjour en Allemagne où il enseigna plus de vingt-quatre ans. Si ce livre comporte certains passages dramatiques, dont la narration d'événements réels rencontrés par l'auteur, il est cependant émaillé d'anecdotes savoureuses qui plairont au lecteur. La description de l'Allemagne des premières années après la guerre figure au dernier chapitre avec quelques détails sur l'occupation par l'armée belge et l'organisation de l'enseignement dispensé aux enfants des militaires. Un professeur dans la tourmente AVANT-PROPOS C'est longtemps après la guerre 1939-1945 que je me suis soudain décidé à raconter tout ce que j'ai vécu pendant cette période tragique. Certes, je ne fus pas un héros et je n'ai accompli que mon devoir. Je songe à mes camarades qui ont souffert dans les mines et les carrières, à ceux des camps de représailles, à ceux qui se sont évadés ou ont essayé de se libérer sans y parvenir, enfin à ceux qui sont revenus blessés dans leur cœur et dans leur chair. Je les admire tous et leur exprime mes sentiments d'amitié profonde. Le récit que l'on va lire est celui des aventures dont je me rappelle encore avec émotion. Il est écrit tout simplement et en toute sincérité. D'autres que moi ont déjà exposé leur cas et nombreux sont ceux qui pourraient nous parler de tout ce qui leur est arrivé. Tous les prisonniers de guerre sont méritants car on leur a enlevé, pendant un long laps de temps, un bien qui nous est très cher: la liberté. Je n'oublie pas non plus ceux qui se sont battus courageusement pendant la campagne des dix-huit jours et dont beaucoup y ont laissé leur vie. A eux aussi nous devons une infinie reconnaissance. Toute ma gratitude va également à mes compatriotes qui ont œuvré courageusement dans la résistance ou qui sont parvenus à rejoindre les armées alliées au prix de multiples difficultés, permettant ainsi la reconquête de notre patrie. CHAPITRE I LA MOBILISATION Faut-il parler de la première

mobilisation, de celle qui eut lieu en octobre 1938, en raison de la menace d'Hitler

sur les Sudètes ? Elle ne dura que huit à dix jours. Après nous avoir rassemblés sur les

hauteurs de la Citadelle de Liège, on nous conduisit dans nos cantonnements

provisoires. Mon régiment était le 25ème

de Ligne, dédoublement du 1er de Ligne caserné jadis à la

Chartreuse. On nous logea dans une école de la rue du Laveu

où je dormis dans une classe, couché sur l'estrade. Puis ce fut le départ vers Beaufays où je passai les nuits dans une villa, sur le

versant de la colline bordant l'Ourthe, aux environs de Sainval.

Pour tout lit, on ne m'accorda qu'un transatlantique de plage. Mais nous restions accrochés à la radio

et suivions la conférence des quatre grands de l'époque : Hitler, Mussolini, Chamberlin et Daladier, conférence qui se déroula tout

d'abord à Bad Godesberg, au Petersberg, endroit que j'eus maintes fois

l'occasion de visiter quand je fus désigné après la guerre pour enseigner à

l'athénée Royal de Rôsrath, près de Cologne, pendant

vingtquatre ans, puis ensuite à Munich où l'on tomba d'accord pour dépecer la

Tchécoslovaquie. C'est avec un cri de joie que nous

apprîmes le résultat heureux de ces discussions, persuadés que la guerre était

écartée pour longtemps. Et ce fut le défilé, à Beaufays, devant les enfants des écoles agitant des drapelets,

comme si nous avions remporté la victoire. On nous ramena à l'école communale de la

rue du Laveu où après quelques jours nous fûmes

démobilisés. Une anecdote mérite d'être mentionnée.

Lors de l'appel du dimanche soir, un jour avant notre mobilisation, beaucoup

d'hommes manquaient à l'appel dans cette école. Et l'adjudant de service de

demander aux sergents : « Allez à Liège et ramenez-moi tous les manquants ! »

C'était justement la foire ! La

seconde mobilisation fut évidemment « la vraie » ! Depuis plusieurs mois, l'Allemagne avait

rompu les accords sur la Tchécoslovaquie et occupé ce pays. Elle menaçait

Dantzig et la Pologne. Le pacte germanosoviétique fut signé, à la stupeur générale,

fin août 1939, au moment où Liège vivait en pleine euphorie en raison de la

très belle exposition internationale de l'eau.

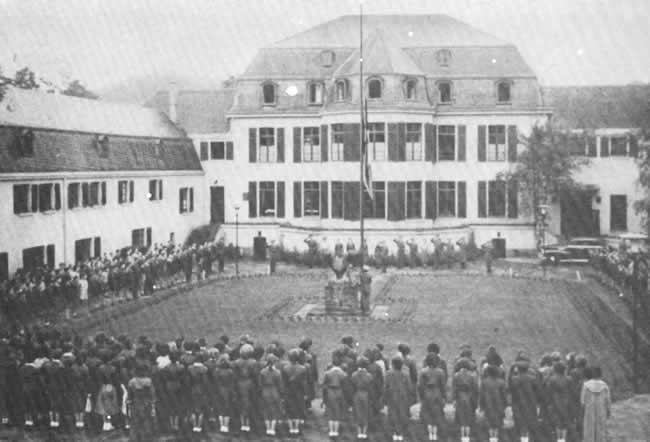

Notre « home » dans l’abbaye d’Hohenfurth Je me trouvais, à cette époque, en

vacances à la Panne, Hôtel Excelsior, comptant y rester une dizaine de jours. Hélas

! le 25 août fut déclenchée la phase A de la

mobilisation. Cela ne me concernait pas encore mais je m'attendais à être

rappelé d'un jour à l'autre. Et le lundi 28 août 1939, des affiches annonçant

la phase B, je dus regagner Liège. Déjà à Bruxelles-Nord, la gare était remplie

de militaires. L'atmosphère annonçait un danger de guerre. Rentré chez moi, j'appris par ma voisine

que l'on était venu, aux petites heures, m'apporter mon « ordre de rejoindre ».

Je dus me rendre à la gendarmerie de Grivegnée pour le récupérer et, tard dans la soirée, je

pris le tram pour Ans où se trouvait mon unité. Chaque fois que je passe devant

cette petite place qui fait face à la Grand-Place appelée « Ferdinand Nicolay », je revois mon arrivée au « Cercle Saint-Martin »

où je logeai, vu l'heure tardive, sur les sacs entassés dans ce que l'on

appelle à l'armée « le magasin ». Les trains passant constamment derrière ce

bâtiment me faisaient regretter la mer et les vacances. Et c'est sur cette petite place qu'on

nous rassembla plusieurs fois ; comme sergent, je dus « jouer à l'habilleuse »

ainsi que me le proposait un sous-officier de carrière. Je retrouvai « mes » soldats du

temps de mon service militaire et nous faisions partie du 29ème de

Ligne. Après deux jours, nous quittâmes cet

endroit où ma mère et ma sœur étaient venues me voir, pleines d'espoir,

persuadées que tout cela n'était que temporaire. Nous ne descendîmes pas la côte d'Ans où

j'avais été impressionné par un militaire portant le drapeau du 29ème

de Ligne devant l'endroit où est situé actuellement le bassin de natation, mais

c'est par une série de petits chemins qu'on atteignit Seraing. Notre unité s'installa tout d'abord à

l'école communale de la Troque, école aujourd'hui désaffectée. C'est là que

nous apprîmes, le dimanche 3 septembre, l'entrée en guerre de l'Angleterre puis

de la France. J'errai comme une âme en peine dans les rues désertes. Le lendemain,

notre commandant, un réserviste assez âgé, nous adressa quelques mots dans la

cour de l'école, nous faisant espérer que notre pays resterait neutre comme en

1870.

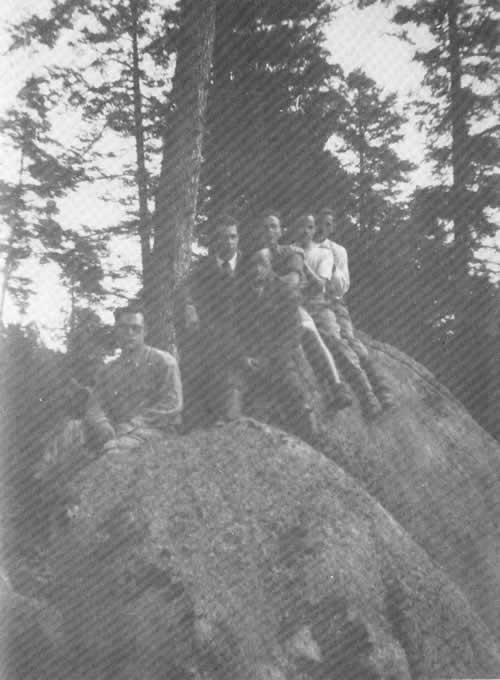

A une époque où nous étions encore pleins d’espoir La rentrée des classes devant

s'effectuer le 11 septembre, notre compagnie libéra les lieux et s'installa à

Val Saint-Lambert. Une maison vide fut réquisitionnée pour le bureau et le

magasin ; les soldats furent logés à la « maison du peuple », face à la gare.

Au moment où j'écris ces lignes, je viens de constater que cette dernière a

disparu. En outre, toute une rangée de maisons qui l'encadraient a été

complètement rasée. Ce quartier qui était en 1940 une ruche bourdonnante, et

qui continua à l'être plusieurs années après la guerre, est maintenant un

endroit impersonnel, sans intimité mais il est loin d'être un désert: une

magnifique route le traverse. Signe des temps ! Beaucoup de demeures

ont dû être sacrifiées pour améliorer la circulation routière. Lorsque l'on vient de Liège, avant

d'entrer dans le centre de la localité, en face de ce qui fut le train « Decauville

», la maison où se trouvaient le bureau de notre compagnie, le « magasin », le

mess des sous-officiers, est toujours debout, inoccupée, mais les fenêtres aux

boiseries vertes sont maintenant obturées par des planches. Cela laisse

supposer que tôt ou tard la démolition en sera décidée. Elle porte encore le N°

19 et un signe d'arrêt de bus. La population accueillit avec grand cœur

tous les militaires qui vécurent le plus long moment de leur mobilisation dans

cet endroit où beaucoup de gens leur donnèrent asile, adoucissant ainsi

l'éloignement subi par ces soldats ayant quitté leur famille. La plupart étaient néerlandophones

puisque l'on avait groupé en un seul régiment les bataillons des unités bilingues.

Et à cette époque, l'on ne connaissait pas encore nos difficultés linguistiques.

On ne faisait aucune distinction entre les uns et les autres pour que tous se

sentent comme chez eux. Pour ma part, je trouvai une chambre

avec petit déjeuner chez de braves gens, aux environs de notre cantonnement. Et les travaux défensifs commencèrent.

Creusement de tranchées du côté Nord de la rue Basse-Marihaye,

près d'un terril et donc au-dessus du Val Saint-Lambert. C'est là que l'alerte du 11 novembre

1939 nous surprit. Il fallait creuser et le lieutenant Huque m'arrêta, ou

plutôt me demanda de faire arrêter les travaux lorsque nous atteignîmes la rue.

« Une cartouche de dynamite, dit-il, ferait sauter le morceau restant, en cas

de nécessité ». Ce fut donc une première alerte, puis

après environ deux mois de travail devant ce que l'on appelait les éléments C (Cointet), sortes de grandes barrières formant ceinture

entre les forts de Liège, on nous déplaça pour aller creuser de nouvelles

tranchées, en plein bois, dans le domaine de Billancourt, tout en gardant nos

quartiers aux environs de la gare du Val Saint-Lambert. On fêta la Noël dans la « salle de la

maison du peuple » et l'on me demanda même de jouer du piano au cours du

banquet. Des congés de cinq jours avaient été

établis et on pouvait les scinder; c'est ce que je fis. Je regagnai ma famille

à Robermont certains soirs et le dimanche avec une

permission de minuit ou en me mettant en civil.

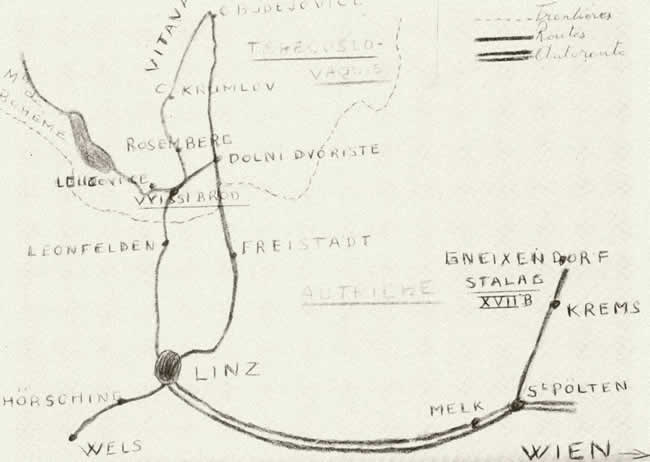

La région autour de VYSSI BROD ( Hohenfurth) La deuxième alerte, le 15 janvier 1940,

causée par l'atterrissage forcé d'un avion allemand à Mechelen-sur-Meuse, nous

obligea à rester sur le terrain, dans le froid, jour et nuit. On nous apportait

du vin chaud sucré et notre « pique-nique » se déroula pendant longtemps dans

des wagons du vicinal se rendant à Clavier, ceux-ci étant chauffés par un vieux

poêle à boulets. Heureusement nous ne passâmes que deux nuits à la belle

étoile, dans la neige. Des bruits couraient au sujet d'un

départ en train vers Ostende pour une période de repos. Mais ils furent

démentis et le 11 février, nous quittâmes Val Saint-Lambert à pied pour nous

rendre à Hermalle-sous-Argenteau, près de Visé. La troupe s'établit dans les

salles des fêtes « Au Cheval blanc » et au « Cercle catholique ». Je trouvai une chambre au

rez-de-chaussée de la rue principale d'Hermalle-sous-Argenteau, un vrai salon

donnant sur celle-ci avec un lit et... un piano. La maison appartenait à un

adjudant. Lors de mes soirées, je me perfectionnais en néerlandais car je

faisais partie d'une unité flamande et puis, avant d'être mobilisé, je donnais

cinq heures de cours de cette langue dans un collège de Liège. Quel fut le rôle de la troupe en cet

endroit ? Dresser un réseau de fils de fer barbelés tout le long de la Meuse !

Je fus aussi planton au téléphone parfois, ce qui me permit, comme je l'avais

déjà fait dans le bureau au Val Saint-Lambert, de lire des revues pédagogiques

et aussi de nombreux romans. C'est là que nous vîmes arriver le

printemps et qu'on nous fit les piqûres antitétaniques et antityphiques.

Déjà à Val Saint-Lambert, on avait fait

un appel aux candidats pour aller en France, au D.R.I. (Division de réserve

d'infanterie). Mais ce fut mon ami, un instituteur de Bruxelles qui fut choisi.

Sans doute le commandant de ma compagnie avait-il cru que je désirais rester

près de ma famille. Mon camarade ne participa pas à la campagne des dix-huit

jours et ne fut pas prisonnier. Notre régiment ne resta que six semaines

à Hermalle-sous-Argenteau puis partit pour Flémalle. Ici la vie fut plus

pénible car nous devions garder deux ponts, celui du Val Saint-Lambert et celui

d'Ivoz-Ramet. On était constamment de garde ou de

semaine. La troupe logeait dans la salle des fêtes des « Tubes de la Meuse » et

j'obtins une chambre chez de braves gens qui tenaient un magasin de vélos.

C'est à ce moment que je débutai l'étude de l'anglais et lorsque j'étais de

garde aux ponts, n'ayant pas l'autorisation de dormir, je passais toute la nuit

à me donner des cours de cette langue. L'usine avait mis à la disposition des

sous-officiers une salle pour le mess. C'est à Flémalle que nous suivions la

résistance de la Finlande et que nous apprîmes l'invasion du Danemark et de la

Norvège. Cette fois, on sentait que notre tour viendrait, mais on ne voulait

pas y croire.

Situation DE VYSSI BROD par rapport à l’Autriche et à la Tchécoslovaquie A l'occasion des différentes alertes, je

devais, armé d'un pistolet G.P., contrôler l'identité des gens qui traversaient

les deux ponts et établir une fiche pour les étrangers. C'est dans ce fameux « Blokhaus » qui gardait le pont d'Ivoz-Ramet

que j'appris, un dimanche où j'étais de garde, que nous partions le mardi pour

une période de camp à Beverloo. Descendant de garde

le lundi à 13 heures, j'eus tout juste le temps de retourner chez moi à Robermont pour dire au revoir à ma mère et à ma sœur et

prendre quelques objets. Et ce fut le départ, à pied, la nuit du

mardi au mercredi. On devait atteindre le camp en trois jours. Comme beaucoup

n'étaient plus habitués à la marche, le nombre des éclopés augmentait et l'on

dut réquisitionner les fameux trams à vapeur du Limbourg. Mais je tins bon et j'arrivai sans

encombre à Leopoldsburg. Et les exercices d'une période de camp recommencèrent.

Les sous-officiers avaient des chambres à deux lits, assez confortables avec

bassin pour se laver. C'était le printemps et la bruyère commençait à fleurir

mais le sable était toujours là et l'on sait si c'est désagréable de marcher

constamment dans un sol sablonneux. Comme j'étais un des rares à avoir « tenu

le coup » pour la marche, on me proposa de partir le premier en permission. Je

refusai car le 12 mai, dimanche de la Pentecôte, je devais assister à une

communion solennelle à Sainte-Foy, à Liège. Je le regrettai plus tard puisque

les Allemands ayant attaqué le 10 mai, je ne pus revoir ma famille avant cinq

longues années. De plus, je n'avais presque pas d'argent et, pendant la

campagne des dix-huit jours, pour manger, il fallait payer. Le 9 mai au soir, après l'exercice, nous

vîmes un avis affiché au tableau de la compagnie: « Le Roi allait assister à

une démonstration de tir réel le 10 mai après-midi et nous devions, comme

spectateurs, porter la capote avec ceinturon et être casqués ». Une journée

reposante se profilait à l'horizon. Cela promettait d'être intéressant. Le

soir, dans notre chambre, nous apprîmes que les permissions de cinq jours

étaient rétablies alors que nous ne pouvions bénéficier que de deux depuis la dernière

alerte. Rien n'était encore officiel mais le bruit causé par cette bonne

nouvelle m'empêchait de dormir; je me demandais si j'allais scinder mon congé. Soudain vers trois heures, le clairon se

mit à sonner l'alerte. Dans cette circonstance, il fallait s'équiper comme pour

partir au combat. C'est ce que nous fîmes en espérant qu'il s'agissait, comme

d'habitude, d'un simple exercice. Nous dûmes abandonner les bâtiments du

camp de Beverloo et attendre au-dehors. Déjà l'on

signalait que la frontière hollandaise était violée et que les Pays-Bas étaient

bombardés. Vers cinq heures apparurent dans le ciel

encore sombre, une multitude de points lumineux : c'était l'aviation allemande.

Le départ fut donné et l'on quitta le camp. La guerre commençait. CHAPITRE II LA CAMPAGNE DES DIX-HUIT JOURS. On espérait encore que ces avions qui

survolaient en masse notre pays allaient simplement attaquer l'Angleterre. Mais

de multiples bruits couraient : la gare de Jemelle

aurait été bombardée et l'aérodrome de Schaffen

aurait été fort endommagé. C'est au pas, précédés par une clique de

clairons, que nous quittâmes Leopoldsburg et nous éprouvâmes une grande

satisfaction en franchissant un pont du canal Albert qui n'avait pas encore

sauté.

L’auteur en captivité. Nostalgie… A la première halte horaire, des avions

nous survolèrent et nous nous abritâmes dans des caves. Avant de repartir, nous

reçûmes quelques fleurs que des jeunes filles arrachaient dans leur jardin. Le baptême du feu survint quelques

instants après. Un avion volant bas fonça sur nous, tira quelques rafales et

nous eûmes tout juste le temps de nous coucher à côté de la route, dans un

petit bois de sapins. C'est là que je perdis mon masque à gaz qui ne fut jamais

remplacé. Il faut signaler qu'au départ du camp de

Beverloo et d'ailleurs pendant toute une partie de la

campagne, nous étions chargés comme des mulets ! Outre notre fusil, notre

baïonnette, notre pelle ou notre pince coupe-fil,

notre masque à gaz, notre besace, nous portions sur le dos un sac rempli de

linge et supportant une couverture, une toile de tente et une paire de gros

souliers. Les bretelles de ce sac nous sciaient littéralement les épaules et

l'on se demande, encore de nos jours, comment on peut faire la guerre dans de

telles conditions. De plus nous étions fort vêtus : casque, gros pull-over et

capote épaisse. Quand on songe que les Allemands étaient

transportés par camions et ne portaient qu'un simple uniforme, qu'ils pouvaient

facilement exécuter tous les mouvements comme manipuler un fusil ou un

lance-grenades, on se demande pourquoi l'on n'avait pas pris exemple sur eux

puisque la campagne de Pologne avait pu fournir certains renseignements. Nous dirigeant vers l'Ouest, nous

arrivâmes en fin d'après-midi à Testelt près d'Averbode où, harassés, nous pûmes nous coucher dans une

grange, faisant un grand trou dans la paille pour nous réchauffer et connaître naître

un repos bien mérité après une longue journée de marche et une nuit d'insomnie.

Hélas ! tout

cela fut de courte durée et, au milieu de la nuit, ce fut le rassemblement pour

un nouveau départ. Dans la campagne calme et silencieuse on se serait cru en

temps de paix si, de temps à autre, le ronronnement d'un avion allemand ne nous

avait ramenés à la réalité. Ce dernier lançait des fusées éclairantes et le

paysage s'illuminait comme en plein jour. Nous atteignîmes Begijnendijk où nous

pûmes nous reposer toute la journée. La population vaquait normalement à ses

occupations, bien qu'on signalât, dans un café, que la gare d'Aarschot avait

été bombardée. De temps à autre, un avion ennemi rasait littéralement les toits

des maisons, se limitant à une action de reconnaissance. Et à la tombée du jour, on partit cette

fois en direction de Wavre Notre-Dame, près de Putte. Là se trouvait la ligne

KW, deuxième élément de défense du pays, avec des éléments Cointet,

ces barrières bien connues que les Allemands détruisaient au chalumeau. On appelait

ces positions des « tranchées préparées ... à l'avance » et il n'y avait que

des petits trous de cinquante centimètres de profondeur.

Quelques membres de notre « Arbeitskommando » Nous étions le 12 mai, fête de la

Pentecôte et un radieux soleil nous inondait de ses rayons bienfaisants. C'était le printemps dans toute sa

splendeur et parfois l'on croyait rêver. Et c'est là que ceux qui avaient eu le

bonheur de connaître une dernière permission nous rejoignirent. On leur

distribua un fusil mais ils durent faire tout le restant de la campagne en

tenue de sortie et en bonnet de police. Je ne puis me rappeler combien de fois,

en tant que sergent chef d'un groupe de combat, il me fallut établir la liste

des objets manquants pour chaque homme. Et jamais l'on ne donna suite à cet

inventaire. On nous avait signalé aussi que le camp de Beverloo

ayant été bombardé, on avait dû jeter dans le canal Albert les sacs bleus

contenant nos objets personnels. Nous restâmes quelques jours à Wavre

Notre-Dame et, derrière les tranchées que les soldats s'activaient à creuser le

plus profondément possible, se dressait une maison récemment abandonnée mais

entièrement meublée et qui nous offrait un abri temporaire pour nous restaurer

et nous procurer les soins de toilette. Parfois le propriétaire venait converser

avec nous. Pour la nourriture, il fallait se contenter du pain et du beurre que

les bonnes sœurs du couvent situé derrière nos positions voulaient bien nous

faire .parvenir. A Wavre Notre-Dame se livra notre

première bataille. Le lundi 13 mai fut calme et permit à nos hommes de

consolider nos positions. Mais le lendemain déjà, les Allemands approchaient et

un général venu en inspection cria : « Je veux voir les hommes avec le fusil et

non avec une pelle ». De toutes parts on tirait et l'on ne

voyait rien. Notre chef de peloton nous déclara, qu'étant monté au sommet de la

tour de l'église, il avait aperçu les Allemands. Sur notre aile gauche apparut un char

allemand qui dut se retirer sous le tir des soldats du 14ème de

Ligne. Et sur le parapet de notre tranchée, on entendait siffler les balles.

Notre premier sergent devait se baisser pour venir nous trouver afin de nous

communiquer les ordres. Ceux-ci étaient rares et ne nous donnaient aucun renseignement

sur les événements. Il s'agissait souvent du fameux inventaire sur la situation

en linge et en vêtements. Mais un soir, un ordre nous enjoignit de nous laver

les pieds et de graisser nos chaussures, ce qui nous fit comprendre qu'une

nouvelle retraite se préparait. Le front était à nouveau percé. Et en effet, le mercredi 15 mai, en

pleine nuit, pendant que le tir faisait rage dont celui d'une pièce d'artillerie

placée derrière nous, l'adjoint au chef de peloton me donna l'ordre suivant « Nous

sommes encerclés et il faut nous retirer, aussi, en partant, tes derniers hommes

doivent tirer ! »

En promenade le dimanche après-midi Un remue-ménage se produisit dans la

tranchée parce que deux soldats qui s'étaient endormis nous coupaient la

retraite et nous empêchaient de suivre l'adjoint au chef de peloton. Que faire ?

J'étais seul avec cinq ou six hommes et il me fallait prendre mes responsabilités.

Nous nous réfugiâmes dans la maison dont j'ai parlé plus haut, croyant trouver

un bon abri dans la cave. « Mais nous allons être faits

prisonniers, me dis-je, il faut sortir d'ici ! » Heureusement, je possédais une boussole,

et, quelques jours auparavant, j'avais repéré la direction de Malines, ville la

plus proche où devait se trouver l'état-major de division. Je pris la tête de

mon petit groupe et nous traversâmes des prairies, sautant au-dessus des

barrières. Ici un incident se produisit. Marchant en file indienne, tous se

fiaient à moi et soudain dans l'obscurité, je vis une forme bouger ! Je

m'arrêtai brusquement et me retournai, blessant le soldat qui me précédait,

avec le bord de mon casque. Il s'agissait tout simplement d'une paisible vache

qui avait quitté le pré. Poursuivant notre retraite à travers

champs et prairies nous entendîmes enfin le bruit du charroi de l'arrière-garde

de notre régiment. Nous étions sauvés ! Et la retraite continua. J'ai appris

récemment par mon chef de peloton rencontré lors d'une réunion d'anciens

élèves, que des autos-mitrailleuses françaises nous avaient relevés et que

cette unité avait été décimée par un intense bombardement. La traversée de Malines, déserte, se fit

sans encombre et nous arrivâmes à Kappelle-op-den-Bos

puis à Ramsdonk où nous fûmes surpris par un

bombardement au moment où un colonel voulait que nous nous alimentions à une

cuisine roulante. Il exigeait même que nous franchissions la zone bombardée, au

pas de gymnastique, comme on le faisait en 14-18. Mais personne ne mangea et,

conduits par un lieutenant de l'active que j'avais eu comme chef au début de la

mobilisation, nous contournâmes l'endroit dangereux. « Sauvons notre peau »

nous déclarait-il. J'avais perdu ma compagnie et nous

n'étions plus qu'une poignée d'hommes marchant dans une colonne d'artillerie.

Fatigué, je m'assis sur un caisson, derrière un canon tiré par des chevaux et,

si mes jambes se reposaient, tout mon corps était secoué tellement la route

était mauvaise. Je repris rapidement la marche et, avec

mes soldats, nous circulions la nuit et une partie de la matinée pour nous

reposer parfois dans une prairie, le long d'une haie ou dans un bois. Mais nous

ne parvenions jamais à dormir. Déjà à Wavre Notre-Dame, on nous avait dit

d'abandonner les objets lourds et surtout notre havresac. Nous parcourûmes ainsi la distance qui

nous séparait de Malines à Gand en évitant les agglomérations et nous arrivâmes

dans les environs de cette dernière ville où, après avoir franchi le pont du

canal de Gand à Terneuzen, notre compagnie fut reconstituée.

Le lac gelé dont il fallait extraire la glace Il faut signaler que pendant cette

marche à travers une grande partie de la Belgique, nous ne fûmes jamais

survolés par d'autres avions que des avions allemands. Pendant la campagne, je

ne vis aucune fois un avion anglais ou français. Notre défense terrestre

s'acharnait à tirer sur les avions ennemis sans les atteindre et une fois, en

marchant en colonne l'un derrière l'autre, à la distance réglementaire de trois

mètres cinquante, un fragment d'obus de cette défense contre avions vint tomber

près de moi, à un mètre de mon dos. Je me retournai et ne vis plus rien

tellement ce fragment était profondément enfoui dans le sol. J'avais été miraculeusement

épargné. Vers le 20 mai, notre régiment se

déploya en défensive, derrière le canal de Gand à Terneuzen, entre Evergem et Terdonck. Nous faisions face à un talus où se dressaient

les grands réservoirs à essence de la société Saint-Clair. Et là, nous devions rester plusieurs

jours. Les soldats se mirent à creuser des tranchées et à les recouvrir de tôles

pour se protéger. Précaution et protection illusoires ! Nous étions placés à

côté d'une ferme où, de temps à autre, nous pouvions obtenir deux œufs sur le

plat pour cinq francs. C'était un léger baume sur nos plaies morales car ces

retraites continuelles et cette perspective d'avoir bientôt à nous battre n'étaient

pas du tout réjouissante. On ne savait pas grand-chose

des événements. Nos gradés nous répétaient que l'on allait bientôt capituler ;

après cinq jours la Hollande avait déposé les armes et les Allemands venaient

d'atteindre Abbeville ; bref nous étions cernés. D'ailleurs des avions ennemis

lancèrent des tracts où une petite carte montrait la situation avec un avis

disant que nos chefs allaient s'enfuir par avion. Une seule fois nous parvint un

communiqué signalant que les Français avaient lancé à Gand une contre-attaque «

qui n'avait pas été sans succès » et que notre artillerie bombardait Terdonck. En cet endroit, on attendit quelques

jours. Une patrouille de volontaires traversa le canal puis vint faire son

rapport : « elle n'avait rien remarqué ». Vers le 23 mai, nos positions furent

bombardées par l'artillerie ennemie et plusieurs de ses obus percèrent les

réservoirs à essence, ce qui affola nos camarades de première ligne qui, pris

de panique, reculèrent. On les obligea à retourner sur leurs positions. Pour la première fois, la pluie se mit à

tomber et les fumées des réservoirs retombant sur nos visages, les noircirent

complètement. Le front fut percé une fois de plus et

l'on nous proposa une contre-attaque. Pendant la distribution des munitions, le

lieutenant Huque, mon premier chef de peloton à la mobilisation, me dit : « Godaux, cette fois c'est pour de bon ! » Il devait être tué

le 28 mai en se défendant courageusement avec plusieurs officiers de notre

bataillon. Il fallait avancer dans les buissons, en direction de Terdonck et l'on dut même reculer car nos petits canons de

4,7 tiraient trop court et nous étions en danger. Après être restés cachés dans la nature,

nous reçûmes l'ordre de repli. On repartit en direction de Zomergem. J'ai

toujours conservé cette image représentant la campagne autour de Terdonck et quand, prisonnier cette fois, je repassai en ce

lieu, les réservoirs fumaient toujours ; le long du canal, des tombes avaient

été creusées avec comme seul ornement un casque reposant sur une baïonnette.

C'étaient des tombes belges. On voyait dans chaque casque le trou creusé par la

balle ennemie.

L’hiver pénible dure 7 mois La traversée de Zomergem se fit sans

encombre et le 25 mai nous étions aux environs d'Ursel.

A la tombée du jour, le régiment se mit en route vers cette localité. Soudain

un sifflement caractéristique se fit entendre; d'un bond, nous sautâmes dans le

fossé au bord de la route. Quelques obus tombèrent à côté de celle-ci; il y eut

des blessés et, paraît-il, quelques tués. J'étais tellement nerveux que je

serrais de mes mains les bottes du médecin terré devant moi. Puis l'on repartit et il nous sembla

que, des fenêtres d'une maison, on lançait des signaux lumineux. On s'arrêta

dans un bois, aux environs d'Oostwinkel. C'est en cet endroit que se passa la

journée du dimanche 26 mai. La nature était si belle et, couchés parmi les

floraisons printanières, nous avions par moments l'impression que la guerre

avait cessé. Mais des avions allemands nous survolaient de temps à autre et nos

canons de 4,7, ne les atteignaient jamais. Un avion belge, volant bas, apparut

au-dessus de nos têtes et tous les soldats se mirent à applaudir car c'était le

premier que l'on voyait. Sans doute allait-il effectuer quelque reconnaissance ?

Nous avions appris que dès le premier jour de la guerre notre potentiel aérien

avait été détruit au sol. Et ici, on ne comprend pas ! On avait pourtant disposé

de beaucoup de temps pour se préparer à une attaque éventuelle. Dans un coin du bois, telle une étagère

de bibliothèque, la réserve de grenades semblait attendre une utilisation qui

ne vint jamais. Peut-être avait-on peur des accidents, d'une maladresse

probable ? Elles n'auraient servi qu'en cas d'offensive mais les nombreuses

retraites, les bruits de capitulation en raison de l'encerclement de nos forces

avaient certainement détruit le moral de toute l'armée. A nos côtés, une batterie d'artillerie

faisait un vacarme épouvantable et, à l'état-major de bataillon, on avait dû

placer des bandelettes de papier aux fenêtres ouvertes. Cet état-major se

tenait dans une petite maison abandonnée où il fallait aller se ravitailler. Il

faut rendre hommage à notre colonel qui venait en side-car jusqu'à la ligne de

front et nous ordonnait de nous éparpiller. La solde ne fut pas payée; le

sous-officier payeur à qui on la demanda répondit qu'il n'avait que de gros

billets. Imprévoyance ! Dans l'après-midi du dimanche 26, un avis parvint à notre commandant de compagnie: « Tout mouvement de troupe devait être arrêté ». Et la nuit se passa dans le bois. Pendant que nous étions couchés ou assis sur des feuilles humides, dans des conditions telles qu'il était impossible de se reposer, notre artillerie se mit à tirer sans relâche. A l'aube, l'ordre de s'ébranler arriva. La classique préparation d'artillerie nous avait convaincus que la grande contre-attaque se préparait. On avançait lentement en file indienne et soudain un tireur isolé entra en action. « Continuez, ordonna notre commandant, il tire à pouf ! » Parvenus à quelques centaines de mètres de la lisière, notre surprise fut grande. De part et d'autre de la route, des fusils étaient abandonnés. Un blessé nous demanda s'il y avait un médecin parmi nous. Une compagnie entière s'était rendue

Notre premier Noël en captivité « On va bientôt voir les Allemands » me dit un collègue. Et c'était vrai. Nous étions à peine arrivés à l'orée du bois que nous aperçûmes des cyclistes ennemis qui s'avançaient paisiblement vers nous. Ils étaient à une distance de cinq cents mètres environ. C'est alors qu'un soldat du groupe voisin (je commandais le premier groupe), pris de panique, se mit à tirer en l'air, ce qui eut pour effet d'arrêter les Allemands qui se couchèrent puis se mirent à courir en diagonale pour atteindre le bois et nous attaquer sur le flanc. Notre armée possédait des petits chars T 13 conduits par deux hommes dont un officier. Ce dernier, commandant l'unique char qui nous protégeait demanda à être flanqué de deux groupes de combat. Et ici se produisit une grave erreur. L'adjoint au chef de peloton nous donna l'ordre de sortir du bois et de nous déployer dans un champ labouré, sans le moindre couvert, sans la moindre fosse. Quelle cible ! Ce fut pour moi un moment d'intense émotion. L'ennemi caché derrière les buissons, à deux cents mètres de nos lignes, commença à tirer sur nous. Il ne nous restait qu'une chose à faire : nous terrer le plus possible. Je grattai le sol avec mes ongles; les balles sifflaient autour de ma tête et l'une d'elles ricocha sur l'extrémité de mon soulier. Puis les Allemands lancèrent des grenades avec leurs « Minnenwerfer », engins que nous ne possédions pas. Il faut reconnaître qu'on nous jetait dans la bataille sans nous avoir donné le moindre renseignement et aussi avec des groupes de combat incomplets, certains dépourvus de l'arme principale: le fusil mitrailleur. Notre petit char T 13 reçut un obus de plein fouet et recula dans la forêt. Un avion ennemi nous survolait sans cesse et nous étions bien seuls. Personne ne s'occupait de nous alors que nous aurions dû être soutenus. Plusieurs de mes hommes qui avaient osé lever la tête pour tirer ou voir ce qui se passait furent tués et parmi ceux-ci mon caporal fusilier. Un de mes soldats atteint d'une balle dans le bras réussit à revenir en arrière pendant qu'un camarade le couvrait par son tir. Croyait-on que nous allions arrêter le colosse allemand avec une poignée d'hommes ? Après trois quarts d'heure de cette situation tragique, deux de mes soldats agitèrent un mouchoir blanc, se levèrent avec difficulté, tenant les bras en l'air et me disant que plusieurs de nos voisins ne bougeaient plus. Je fus le dernier à me redresser et, devant nous, un sous-officier ennemi braquait son révolver en nous ordonnant de courir derrière lui. Affolés, nous lui obéîmes. Arrivés dans les lignes adverses, nous fûmes saisis par le grand déploiement de l'armée allemande. Que de combattants ! Et quel équipement pour se protéger ! Des feuilles sur les casques, des branchages autour du corps et fort peu de bagages. J'avais été sauvé de la mort cette fois tout comme je l'avais été près du canal Albert, ainsi qu'à Ursel, et comme je devais l'être plus tard en captivité lorsque, chargeant un wagon de gros arbres, un gigantesque treuil allait s'abattre sur moi si l'on n'avait pas crié mon nom de même lorsqu'un ami et moi nous faillîmes mettre le feu à une réserve de bois de la menuiserie, avec nos cigarettes. Dans ce dernier cas, c'eût été la peine capitale pour cause de sabotage. Un caporal allemand nous fouilla, conduisit notre groupe de cinq ou six vers l'arrière en nous disant : « Regardez ma carte ! Nous occupons presque tout votre pays. » Devant une infirmerie de campagne, un commandant belge, assis sur une chaise, la tête entourée d'un énorme pansement tout ensanglanté, délirait. Dans un fossé gisait un soldat belge, mort. La guerre m'apparut alors dans toute son horreur, dans toute sa réalité ! Il me semblait avoir vécu un cauchemar mais il fallait imputer cela à la fatigue, aux longues nuits d'insomnie.

A l’intérieur du cloître avec mon meilleur compagnon Et notre gardien continua à nous diriger vers une destination inconnue. Partout les Allemands occupaient fermes et maisons abandonnées. Ils nous regardaient en riant mais ne se moquaient pas. Sur leurs camions, ils avaient inscrit notre mot de passe : « Arlon-Léopold ». Nous avions dû abandonner notre casque, notre ceinturon, notre besace. Heureusement que j'avais conservé mon « bonnet de police ! » Un officier supérieur allemand me demanda, en français correct, ce qui signifiait ce « pompon argenté » qui ornait ce bonnet. Il me déclara aussi que, la veille, notre artillerie les avait « canardés ». Pendant que nous avancions, celle-ci tirait toujours et, connaissant bien ce sifflement des obus, nous voulions nous coucher. Mais notre sentinelle, très avertie, nous rassurait en montrant l'endroit où le projectile allait tomber. Cet homme avait l'habitude de localiser les chutes d'obus. Et au sujet de cette situation, j'étais étonné de voir que notre artillerie tirait dans le vide. Les Allemands avaient déplacé leurs troupes loin du point de chute de nos obus. En outre, un ballon captif, espèce de petit dirigeable, leur permettait d'observer, d'une certaine hauteur, une grande surface du champ de bataille. On traversa le canal Gand-Terneuzen à Zelzate sur un pont construit par le génie allemand puis nous atteignîmes Sleidinge où l'on nous parqua dans l'église. Ce fut notre premier camp de prisonniers. Pour moi, la campagne était terminée. J'avais frôlé la mort de très près et, lorsque j'entends des discussions au sujet du comportement de notre armée, je me dis que nous n'aurions pas pu mieux agir. Que de morts inutiles ! Je regrette qu'on ait laissé des gradés sans instructions au moment où « la grande bataille qui nous attendait » fut arrivée. En outre, pourquoi nous avoir abandonnés, pourquoi avoir laissé deux groupes de combat en plein champ labouré sans avoir essayé de nous appuyer par la gauche ou la droite ? Au sujet de cette guerre-éclair, beaucoup de choses resteront mystères. Pourquoi certains furent-ils obligés dès leur capture de remettre leur carte d'identité alors que nous pûmes garder la nôtre pendant presque toute notre captivité ? Ce ne fut que quelques jours avant l'arrivée des troupes américaines qu'on nous les confisqua. Sans doute cette mesure s'imposa-t-elle par la multiplicité des évasions. Lorsque le caporal allemand (Gefreiter) chargé d'amener les prisonniers vers l'arrière nous prit en mains, il nous déclara : « Vous êtes en train de couvrir la retraite des Anglais à Dunkerque ». Je lui rétorquai que je n'en savais rien et que, comme soldat, je me bornais à exécuter les ordres. J'appris plus tard que cette affirmation était exacte et que le contingent anglais avait pu ainsi être sauvé pour continuer la lutte qui allait mener les armées alliées à la victoire, mais quatre ans après seulement ! CHAPITRE III APRES LA CAMPAGNE Certes l'armée belge a fait tout son

devoir et, d'après les nombreux ouvrages que j'ai lus sur la guerre, je puis

dire que certains régiments se sont bien battus et que beaucoup de militaires

se sont conduits en héros. Il y a eu quelques défections sans doute mais nous

avons tenu dix-huit jours alors qu'un grand pays comme la France demandait

l'armistice trois semaines après notre capitulation. On avait même capturé des

ennemis.

Nous somme trois Liégeois Avec le recul des événements, on peut se

poser la question suivante : « Pourquoi n'a-t-on pas capitulé quelques jours

plus tôt ? » On aurait épargné bien des vies humaines car, vu la disposition

des forces militaires, nous étions condamnés depuis plusieurs jours. Les alliés

reculaient, les Allemands avaient atteint la mer depuis un bon bout de temps et

l'étau se resserrait toujours. En outre les Anglais rembarquaient et il n'y

avait aucun espoir de reconquête, à nous seuls ! Qu'attendait-on de nous ? Nous n'avions

pas d'aviation, pas de chars, pas de planeurs, pas de parachutistes, etc ... On nous faisait marcher la nuit pour livrer le

combat en plein jour. Nous étions épuisés et il fallait livrer une dernière

bataille avec des moyens dérisoires. Par contre le soldat allemand était

aguerri. Son armée avait remporté une grande victoire en Pologne et, comme je

l'ai déjà dit, il était transporté par camion et légèrement équipé. De plus il

était fanatisé par l'esprit nazi, Hitler savait qu'il lui serait facile de

vaincre la Hollande, la Belgique et la France. Que l'on songe à la rapidité avec

laquelle tomba le fort d'Eben-Emael ; au fameux train dont le chef de convoi

demanda en néerlandais le passage pour ses troupes « en retraite », à la ruse

utilisée pour franchir certains ponts du canal Albert en maîtrisant leurs

gardes, à l'esprit combatif de ces soldats qui allaient de succès en succès !

Il est prouvé que les assaillants du fort d'Eben-Emael s'étaient déjà exercés

chez eux sur un obstacle semblable. Nous étions bien préparés pour une

guerre à la mode de 1914-1918 mais pour une guerre-éclair ? Aurions-nous pu, en

quelque endroit que ce soit, avec nos moyens de bord, repousser l'armée

allemande ? Dès qu'une résistance était décelée par cette dernière, son

aviation venait tout anéantir et les chars détruisaient la position, contournant

les obstacles dressés sur les routes. En outre, il y avait l'exemple de la

Hollande qui avait capitulé après cinq jours. Oserais-je ajouter que, tout

comme le soldat français, le soldat belge s'était encroûté pendant la

mobilisation qui dura huit mois; il avait connu les « délices de Capoue » et,

souvent désœuvré, se préoccupait surtout de la nourriture, de ses plaisirs et

de ses permissions. Resterait-on neutre ? Beaucoup le

croyaient. L'attaque contre la Belgique fut un crime. Qu'avions nous commis

comme faute ? Mon opinion personnelle, c'est que, dans

la défensive, le soldat est plus démoralisé que dans l'offensive. Dans cette

dernière, il avance, remporte des succès et cela l'enivre... Mais lorsque l'on

recule sans arrêt... Ajoutons que la jeunesse allemande était endoctrinée,

fanatisée, exercée à l'agressivité et la suite des combats le démontra.

Dimanche d’été dans les jardins de l’abbaye Après la campagne de l'Ouest, Hitler qui

ne parvint pas à faire plier l'Angleterre, eut encore assez de forces pour

anéantir, quelques mois plus tard, la Yougoslavie, la Grèce et une énorme

partie de l'U.R.S.S. Au vu de ces événements, la campagne de

1940 nous apparaît comme une « promenade militaire ». La capitulation de l'armée belge causa

un véritable soulagement chez beaucoup. Mais si la Hollande avait démobilisé

toute son armée et si ses soldats avaient pu regagner leur foyer, ce ne fut pas

le cas pour nous. Le roi Léopold III était resté au pays ;

on avait capitulé et le bruit courait qu'il fallait se tenir groupés, que l'on

allait reconstituer les régiments, etc ... Lorsque le Roi demanda au général Von Reichenau : « Que devient mon armée ? » Il répondit : «

Elle est prisonnière de guerre ». Mais personne ne pensait qu'on allait nous

conduire en Allemagne ! « Demain nous allons nous atteler à reconstruire notre

pays » déclara Léopold III. Et les ordres de bataillon contenaient cet avis : «

Cessation des hostilités. Les commandants de compagnie me fourniront pour 11

heures leur situation en hommes et en armes ». Ces ordres, je ne les lus

qu'après la guerre dans un ouvrage consacré à la campagne de notre bataillon. J'avais été fait prisonnier « les armes

à la main » et je croyais que mon statut était spécial. Peut-être que si je

m'enfuyais et revêtais l'habit civil, serais-je considéré comme déserteur ?

Mais plus tard, au camp de Krems-Gneixendorf, Stalag

XVII B, je retrouvai mes camarades sous-officiers et soldats capturés après la

capitulation. Ce qui est dommage, c'est qu'aucun de

nos chefs ne nous ait avertis que nous partions vers l'Allemagne. Même des

officiers suivaient la colonne de prisonniers. Le bruit courait qu'on se

rendait au camp de Braaschaert pour y être

démobilisés puis lorsque, le 29 mai, nous franchîmes la frontière hollandaise,

des gens « bien informés » nous affirmèrent que l'on allait être démobilisés

dans l'île de Walcheren. Toutes nos illusions tombèrent lorsque

l'on nous embarqua sur des péniches à Waalsoorden. J'appris

plus tard que des unités complètes furent affectées à certains travaux en

Belgique dont ceux qui consistaient à enlever les fils de fer barbelés dressés

le long du canal Albert. De plus, sur notre passage, en partant

pour les Pays-Bas, plusieurs personnes nous disaient : « Où allez-vous ? Un tel

est déjà rentré chez lui. » La pagaille fut indescriptible. Il faut

dire que nous étions au Nord de la Belgique et que nous n'eûmes pas la chance

de repasser aux environs de Liège pour nous échapper comme certains le firent.

Une « autre sortie » dominicale Beaucoup étaient tellement persuadés

qu'on allait être démobilisés qu'ils suivirent docilement la colonne. Un de mes

camarades de captivité était entré dans une maison où il passa une nuit

confortable chez de braves gens et, le lendemain, prit l'autobus pour rattraper

la file des prisonniers afin de ne pas rater une démobilisation probable. En ce qui me concerne, ne désirant pas

être déserteur mais résolu à accomplir mon devoir jusqu'au bout, je m'en

remettais aux bruits qui couraient comme d'ailleurs j'avais été obligé de le

faire pendant toute la campagne. En traversant Lokeren, l'attitude de nos

gardiens changea et ils nous obligèrent à serrer les rangs, invitant les civils

charitables à venir déposer vivres et boissons au pied de notre très longue

colonne. Partout aux fenêtres apparaissaient des visages attristés et nous nous

sentions un peu humiliés. L'image de ces religieuses nous regardant avec

compassion reste encore présente dans ma mémoire. Je n'eus qu'une seule fois

l'occasion de m'échapper, c'était non loin de la frontière hollandaise, en

pénétrant dans le corridor d'un café. Avec le recul du temps, je pense que

j'aurais dû m'introduire dans la cave pour m'y cacher. Mais le tenancier

aurait-il accepté de me donner des vêtements civils, de me nourrir ? Je n'avais

plus qu'une centaine de francs sur moi ! Certains sont retournés en militaire,

empruntant des voitures, utilisant des moyens de transport sans être inquiétés

tandis que d'autres ont été arrêtés par l'autorité occupante. Il y en a même

qui, rentrés chez eux à Liège, ont dû, d'après un avis de celle-ci, se

présenter à la Citadelle pour y être démobilisés. Ils n'en sont pas sortis et

ont pris le chemin de l'Allemagne. On voit dans tout cela le rôle de

l'uniforme : un civil n'est pas inquiété dans le désordre d'une capitulation de

l'armée. Ce qui arriva à nos deux gardiens à Hohenfurth

en Tchécoslovaquie le prouve aussi. Comme nous, ils gardèrent leur uniforme et

se firent cueillir par les Américains pour partir en captivité. L'un d'eux

m'avait affirmé qu'il était soldat et restait fier de l'être. Le gardien d'un Kommando voisin se mit en civil et vint dire bonjour, bien

à l'aise, à ses anciens prisonniers français venus se joindre à nous. Il

fallait en effet se grouper. Il y eut beaucoup d'injustices dans ces

circonstances. Hitler fit libérer uniquement les Flamands et Von Falkenhausen réussit à faire admettre le retour de gens qualifiés

: directeurs commerciaux, fonctionnaires de transports, gendarmes, douaniers,

policiers, ouvriers agricoles, personnel du gaz, de l'eau et de l'électricité et

d'autres encore mais hélas ! les enseignants n'en

furent point. Puis rentrèrent les malades, les vrais et les faux, et aussi ceux

qui réussirent à s'évader. Au 18 janvier 1945, les Allemands

recensaient 67.591 P.G. Belges dont 4.000 officiers et 6.600 sous-officiers ;

1.698 P.G. Belges étaient morts en Allemagne. Et l'on s'installa dans la captivité,

gardant toujours l'espoir que la guerre serait vite finie, espoir qui allait en

s'amenuisant au fur et à mesure que les années s'écoulaient. On fêta la Noël 40 entre nous, avec un

magnifique sapin que l'on était allé chercher dans le bois ; on nous permit

d'assister à la messe de minuit par une fenêtre de l'oratoire du couvent des

Cisterciens où nous étions installés. Ce fut un Noël d'espérance, certains que

l'on était de rentrer bientôt au pays. N'avions-nous pas en effet reçu, depuis

septembre ou octobre, des lettres de nos familles où l'on nous racontait que

plusieurs trains de prisonniers belges ramenaient ceux-ci dans leur foyer ?

Nous nous demandions si l'on ne nous oubliait pas. Mais nos gardiens et les

civils allemands ignoraient qu'une discrimination entre Flamands et Wallons

avait été décidée. A nos questions, ils répondaient : « Bientôt ! »

Essai de cavalerie ! Il y eut énormément de cas particuliers tels celui de ces militaires qui, après être restés trois mois dans le Midi de la France soit juin, juillet et août 1940, furent soi-disant « rapatriés » par les autorités françaises et dont le train, arrivé à la ligne de démarcation, fut dévié vers l'Allemagne. On pourrait citer aussi celui de ces prisonniers qui reçurent un cachet pour être démobilisés et celui de certains qui furent obligés de passer un examen de néerlandais, leur situation étant douteuse. On nous occupa, dans notre « Arbeitskommando », comme la plupart, selon nos aptitudes... Mais comme j'étais professeur, on ne savait que faire de mon humble personne et heureusement que je connaissais assez la langue allemande pour que l'on me respecte et me donne des travaux légers. Malheureusement, ce ne fut pas toujours le cas et décharger des wagons de charbon ou charger des wagons de gros arbres, cela exigeait d'énormes efforts. De plus, je jouais le rôle d'interprète et rendis de nombreux services à mes camarades dont j'étais l'homme de confiance. Je devais tout traduire mais je me gardais bien de le faire pour les insultes afin d'éviter des ennuis à ceux qui les proféraient. Et, en raison de ma profession, j'organisai mes moments de loisirs, en me donnant des cours de langues, en lisant beaucoup car la Croix-Rouge de Belgique nous envoyait outre des romans, des livres de toutes les branches scolaires. Je me perfectionnais dans la langue allemande grâce à une grammaire et à des revues que deux jeunes de la localité, étudiants d'un « Gymnasium » de Krumau (actuellement : Cesky Krumlov) venaient m'apporter en y joignant parfois... deux ou trois cigarettes. Leurs études terminées, ils furent mobilisés et expédiés rapidement au front russe. Je revis l'un d'eux, revenant en permission avec une jambe en moins. Ils devinrent religieux et m'envoyèrent, après la guerre, un souvenir de leur première messe dite au monastère de Melk en Autriche. Bref, ma seule consolation durant cette période, je la trouvai dans l'étude et la lecture. Pendant tout mon séjour dans ce pays des Sudètes, je fus étonné par l'ignorance dans laquelle les habitants étaient tenus. Personne ne voulait croire que l'on avait commis un crime en violant la neutralité de notre territoire. Certains croyaient même que nous avions attaqué les premiers. Beaucoup se réjouissaient des succès allemands et croyaient à la victoire du « grand Reich ». Nous devons vaincre, disaient-ils, et la foi nous sauvera ! Mais c'était la foi dans la victoire et celle-ci ne vint jamais. Nombreux étaient les Allemands aspirant à une paix séparée avec les alliés occidentaux afin de s'unir à ces derniers pour refouler l'armée soviétique mais ce n'était qu'une trompeuse illusion. Sans doute ignoraient-ils Yalta ? CHAPITRE IV LA CAPTIVITE (1940-1945) Fait prisonnier à Oostwinkel,

près d'Ursel, non loin de Gand, le 27 mai 1940 vers 9

heures, j'ai été conduit par les Allemands à Sleidinge

où j'ai passé ma première nuit de captivité sur trois chaises de l'église du

village. (Sleidinge est tout près d'Evergem). J'y

suis retourné après la guerre, accomplissant une sorte de pèlerinage

historique. Le 28 mai, jour de la capitulation de l'armée belge, on nous a dirigés vers Lokeren puis Mœrbeke (Flandre orientale) où ma seconde nuit de captivité s'est déroulée dans une filature. Le 29 mai, aux petites heures, nous avons quitté cet endroit. Et j'entends encore un habitant de la ville intercéder auprès d'un officier allemand pour qu'il nous libère parce que nous avions des femmes et des enfants. Et ce dernier de répondre : « Ils ont tué nos soldats; eux aussi ont une famille ».

Les paysages tourmentés et sauvages des Monts de Bohème On se mit en route vers Hulst et Waalsoorden où l'on embarqua dans des péniches afin d'atteindre l'Allemagne en deux jours. Ce fut un voyage pénible : nous étions serrés dans la cale, sans manger ni boire, sans rien pour nous asseoir ou reposer notre tête. Beaucoup passèrent la journée et la nuit sur le pont ; on ne pouvait quitter sa place sinon elle était occupée lorsqu'on revenait. Ayant dépassé Emmerich, nous débarquâmes à Rees où un train nous attendait pour gagner notre premier camp à Lathen, au Nord, dans l'arrondissement d'Oldenburg. Le séjour n'y fut pas mauvais; les soldats épluchaient les pommes de terre et les sous-officiers se reposaient. Mais la nourriture était frugale. Après huit jours, un train nous conduisit en Autriche : voyage pénible dans un wagon à bestiaux où je dus dormir, la tête sur le soulier de mon voisin qui remuait sans cesse. Le jour, on regardait le soleil pour s'orienter, on racontait qu'on allait travailler dans les mines de sel et, aux escales, nos gardiens restaient muets. Toutes les villes étaient pavoisées pour la victoire de Dunkerque. Il y eut un arrêt à Nurenberg pour recevoir de la Croix-Rouge allemande, un morceau de pain et un peu de café. Puis ce fut l'arrivée à Sankt-Pôlten, au nord de Vienne où l'on changea de train. Celui-ci nous conduisit à Krems, sur le Danube. En traversant cette ville nous étions étonnés de l'accoutrement des habitants habillés tous en Tyroliens. On se serait cru dans une station de vacances et la guerre n'apparaissait pas. Les gens nous regardaient avec curiosité. Personne n'osait nous adresser la parole. Il est vrai, et nous ne sûmes que plus tard, que des affiches apposées un peu partout rappelaient que les prisonniers de guerre devaient être traités avec indifférence (Nicht-Achtung) et qu'un ennemi restait un ennemi ! On gravit un chemin qui nous mena sur les hauteurs de la ville, dans un petit village appelé Gneixendorf. Mon séjour à Krems fut extrêmement pénible. On nous parqua dans de grandes tentes pendant deux jours. Il fallut dormir une nuit sur l'herbe humide, sans sac de couchage, sans couverture. Je retrouvai là mes collègues de ma compagnie qui me racontèrent ce qui s'était passé après ma capture. Plusieurs officiers de mon bataillon s'étaient défendus avec acharnement et avaient été tous tués. Et c'est avec soulagement que nous pénétrâmes dans le camp ! Alors se déroulèrent les séances de douches, de désinfection et l'on nous coupa les cheveux à ras. Puis ce fut la fouille : on prit mon argent, mon stylo, ma boussole, quelques papiers et l'on inscrivit tout ce qui figurait sur ma carte d'identité. Puis l'on nous photographia par groupes, chacun présentant un écriteau avec le numéro matricule que l'on venait de nous attribuer. Je reçus le numéro 9625. Quelques jours plus tard, on nous permit d'envoyer à nos familles une carte imprimée où figurait la mention : « Je suis prisonnier en Allemagne, au Stalag XVII B, sous le numéro ... Je suis bien. Signature.

Les paysages tourmentés et sauvages des Monts de Bohème « Il n'y avait que des prisonniers belges dans ce camp. Tout le monde a déjà entendu parler de ces fameux Stalags entourés de barbelés, surveillés par des sentinelles braquant une mitrailleuse du haut de leurs « miradors ». Un nombre impressionnant de baraques bien alignées pouvaient être remplies par des centaines de prisonniers. Des Polonais nous y avaient précédés et nous étions frappés par la prévoyance des Allemands. On aurait dit, qu'avant de commencer la guerre, ils savaient déjà qu'ils devraient « loger » beaucoup de monde. On sépara les Wallons des Flamands et je dus abandonner mes compagnons d'armes. Les militaires des cantons d'Eupen et de Malmédy eurent le privilège d'une baraque spéciale. J'y revis plusieurs de mes condisciples du collège d'Eupen où j'avais été pensionnaire pendant trois ans. Ils jubilaient car ils allaient retourner dans leurs cantons annexés. Joie éphémère ! J'appris, 30 ans plus tard, qu'un de mes compagnons de 4ème Latin-Grec avait été tué au front russe. C'est lui qui, sur ma demande, avait écrit à ma mère, dès son retour, pour la rassurer sur mon sort. Mais dans ce camp de Krems, la faim nous tenaillait. Un quignon de pain, un bol de soupe aux épluchures de pommes de terre avec quelques grains de riz et parfois un dé de viande qu'on avait pêché dans la marmite et qu'on mettait à part pour le distribuer aux vingt prisonniers dont j'étais responsable, un peu de confiture, quelques grammes de fromage fondu, de l'Ersatz de café, tel était le menu du jour. Ce fut pour moi un festin, une fois seulement, lorsqu'un soldat de ma compagnie, ayant travaillé hors du camp, m'apporta une demi-pomme de terre. On était si faible que l'on restait couché presque toute la journée sur un lit à trois étages, fait de planches et recouvert de paille. Je choisissais toujours l'étage supérieur pour avoir plus d'air. Chaque soir, les aumôniers nous réconfortaient au cours du chapelet suivi immédiatement d'un « crochet » où se produisaient quelques talentueux camarades. Un avocat liégeois nous distrayait par des conférences touchant aux sujets les plus divers. Le dimanche, tout le monde était tenu d'assister à la messe. Personne ne pouvait rester dans la baraque, et les aumôniers-brancardiers devaient briser les hosties en miettes pour satisfaire les nombreux communiants. Même le général allemand, commandant du Stalag, était présent au premier rang. Un soir, revenant d'une petite promenade dans le camp, je m'aperçus qu'on avait volé ma ration de pain. Heureusement un avocat de Binche avec qui je m'étais lié d'amitié eut la gentillesse de partager son quignon de pain avec moi.

Après un long hiver (sept mois de neige), l’espoir renait dans la solitude de la nature renouvelée La nuit, la captivité était plus désagréable encore. Le va-et-vient incessant vers les toilettes et les projecteurs qui n'arrêtaient pas de balayer coins et recoins, tout cela troublait notre sommeil. En outre, on se grattait souvent et les soins hygiéniques n'apportaient aucune amélioration. Nous étions, sans le savoir, attaqués par les poux. Un médecin français, car nos alliés arrivaient à leur tour, ne le vit point et m'administra... un dépuratif ! L'eau ne manquait pas et le lavoir de la baraque était constamment occupé. N'insistons pas sur les toilettes ! Dans un réduit « ad hoc », plusieurs rangées de chaises trouées étaient juxtaposées et les conversations y menaient bon train. Que de fausses nouvelles ! Des camarades étant allés travailler à la gare de Krems avaient vu sur des wagons les noms des provinces belges... Le commandant du camp aurait dit à l'un de nous, atteint d'appendicite : « Vous vous ferez opérer chez vous dans quinze jours ». Un civil, membre de « l’Arbeitsfront », venait choisir les prisonniers. Je fus un des derniers à partir au travail ; bien que sous-officier, j'y fus obligé. Inscrit dans un groupe de trente, je fus séparé de celui-ci lorsqu'on arriva au numéro 20 et je suivis, le lendemain, d'autres camarades dont l'un habitait mon quartier à Liège et que je connaissais de longue date. Entre nous naquit une vive amitié et il me rendit de nombreux services. Menuisier de son état, il avait confectionné un pied en bois pour que nous puissions ravauder nos chaussettes. C'était en outre un bon « cuistot » et un bon coiffeur. Il s'appelait Charles Freuville. Nombreux furent les prisonniers qui essayèrent de s'alimenter par tous les moyens; certains voulant se procurer des légumes dans le potager entretenu par nos sentinelles furent vite refoulés par celles-ci qui n'hésitèrent pas à actionner leur mitrailleuse et les balles crépitèrent sur le toit de ma baraque. Je quittai le Stalag XVII B le 4 août 1940, avec 19 camarades, pour un Arbeitskommando situé en Tchécoslovaquie, soit à Hohenfurth (actuellement Vyssi Brod). Cette fois on avait disposé des bancs dans des wagons à bestiaux afin de nous assurer un « léger » confort. Nos deux vieux gardiens, un peu déphasés, oublièrent de faire attacher le wagon à Zartlesdorf (actuellement Horni Kalisté) et nous arrivâmes à Gross Umlowitz. Il fallut attendre pendant plusieurs heures le retour de notre train et, pendant ce temps, autorisés par le chef de gare, nous pûmes arracher toutes les cerises de l'unique cerisier rencontré pendant mes cinq ans de captivité. Quelle aubaine après une période de diète ! Enfin, on arriva à Hohenfurth, un samedi. Notre Arbeitskommando se trouvait dans un monastère (dont les moines furent chassés par la Gestapo un an après notre arrivée). Là nous attendaient de multiples occupations, soit en forêt ou dans l'agriculture, car comme au moyen-âge, le monastère comprenait brasserie, menuiserie, scierie, porcherie, ferme, jardins et, dans les environs, une grande étendue de bois. Je fus occupé partout et dus accomplir de durs travaux pendant la première moitié de mon séjour là-bas. J'en parlerai plus loin dans mon chapitre sur Hohenfurth. C'est en mars 1943 que je fus affecté à la scierie d'Obermuhle, près de Rosemberg (actuellement Rozmberk) pour accomplir en majeure partie des travaux de bureau. Je devais souvent quitter ce dernier pour charger les wagonnets de planches, calculer le chargement des wagons, disposer les planches en tas ordonnés, mesurer le volume des arbres reçus, prendre note de ce qui avait été scié. A l'intérieur, je recevais les gens qui achetaient du bois à brûler, rédigeais les factures et encaissais. Nous partions à trois tous les matins vers 7 heures et arrivions à la scierie après une marche de quatre kilomètres. Le retour s'effectuait en tram, vers 16h30, avec une « Ausweiss ».

Français et Belges groupés à l’abbaye heureux d’être libérés (Mai 1945) Nous pouvions écrire à nos familles trois fois par mois sur des formulaires et recevoir un colis mensuel. Notre Arbeitskommando s'enrichit de Français après deux ans. Nous dormions à huit dans une grande chambre avec lits superposés. Je fus heureux d'aller travailler à la scierie juxtaposée à une centrale électrique fournissant le courant aux trams de la région (Sud de la Bohême). C'était autre chose que de travailler en forêt, dans une porcherie pendant les six mois d'hiver ou à la récolte de la glace en janvier, ou au nettoyage des sentiers enneigés, ou au chargement des wagons d'arbres ou au déchargement des wagons de charbon, ou à la récolte des pommes de terre, ou enfin à la batteuse de la ferme. Le patron de la scierie, anti-nazi, m'annonçait les bonnes nouvelles entendues à la radio suisse. Le soir, je m'empressais de les communiquer à tous les prisonniers de guerre que je rencontrais. Cet homme m'envoyait parfois commander un wagon de charbon ou un autre destiné à charger des planches, des poutres. Je marchais seul dans le bois et, pendant la bonne saison, je m'asseyais en pleine nature, lisais, rêvais... J'atteignais ainsi, après quatre kilomètres en forêt, la gare isolée de Rosemberg dont le chef qui avait perdu son fils à Poitiers me faisait écouter la radio étrangère. Durant la première partie de ma captivité, j'avais donc accompli un tas de besognes désagréables ; on ne savait que faire de mon humble personne et je devais seconder mes camarades comme si j'avais leurs capacités et j'essayais de les égaler. Je dînais avec eux au Kommando puis lorsque je fus désigné pour la scierie, j'emportais mon casse-croute préparé par les vieilles servantes de l'ancien monastère. A trois, un Français, un Belge et moi-même nous longions la vallée de la Moldau par tous les temps. Heureusement nous ne travaillions pas le samedi après-midi ; celui-ci étant consacré au nettoyage de notre chambre; ni le dimanche, réservé à la promenade ou au jeu de cartes. Pendant les premiers temps, un moine du couvent disait la messe pour les prisonniers puis cela fut interdit aux prêtres allemands. Nous eûmes alors la visite mensuelle d'un prêtre français, prisonnier également. Tous les prêtres belges avaient été rapatriés puisqu'ils faisaient partie du service de santé. Je me chargeais de rassembler les objets du culte auprès du sacristain de l'abbaye. Homme de confiance et interprète, je dressais les listes de mes camarades, recueillais leurs désidérata et devais atténuer les propos injurieux qu'ils prononçaient à l'égard de notre gardien, leur évitant ainsi la punition. Pendant un certain temps, je remplis les mêmes fonctions pour les Français puis ces derniers, plus nombreux, se choisirent un compatriote en raison de l'origine différente des colis dont la répartition s'avérait parfois délicate.

Le départ en car vers le champ d’aviation d’Hôrsching le 15 mai 1945 Il y aurait beaucoup à raconter sur cette période de cinq années et j'évoquerai plus tard de nombreuses anecdotes. Et le 6 mai 1945 arriva la libération. C'était un dimanche. La petite ville d'Hohenfurth offrait un visage bizarre sous les drapeaux blancs arborés. Nos deux sentinelles avaient brûlé toutes leurs archives, distribué nos colis et attendaient les ordres ... C'est alors qu'un prisonnier français du Kommando du centre de la villette vint nous trouver et nous annoncer qu'ils étaient libérés. « Venez saluer les Américains, disait-il, ils sont chez nous ! » Nous partîmes à deux et vîmes nos libérateurs qui défilaient, défilaient... Partout, dans les rigoles, des fusils abandonnés... Les anciens « dignitaires nazis » étaient rassemblés et gardés sur la grand’ place. J'entrai dans le café où habituellement on nous autorisait à pénétrer dans une petite salle située à l'arrière et me fis coudre sur la manche, par la jeune fille de la maison, un petit écusson belge. Et cette fois, dans la petite ville, de nombreux chars encombraient les rues principales. En retournant au monastère pour aller dîner, je rencontrai mes deux gardiens escortés par un soldat américain, la baïonnette au canon. Ils étaient prisonniers à leur tour et me donnèrent la main en disant : « Nous ne nous reverrons plus. » On les conduisit à l'école transformée en caserne. Ils pleuraient. Et ce 6 mai 1945 fut un jour inoubliable ! De nombreux Français venus nous rejoindre s'occupèrent de se procurer de vivres et confisquèrent le poste de radio du cabaret de l'abbaye. Deux des leurs, cuisiniers de profession, réquisitionnèrent des cochons et le soir, on fit un festin dans le grand local précédemment occupé par nos gardiens. Les troupes allemandes en retraite avaient installé un hôpital dans notre monastère mais ... sans malades ! Il y avait une cantine et, conduits par un des nôtres, des soldats américains firent sauter le cadenas pour s'emparer de chocolat, d'alcool, de tabac, de cigarettes, etc ... Pendant une dizaine de jours, ce fut la joie d'être libérés ! On se promenait partout. Je demandai à un Feldwebel de me prêter son vélo pour aller voir ce qui se passait chez mon ancien patron de la scierie. Avec toute sa famille, il avait dû céder son appartement aux Américains et se loger dans une baraque où se trouvait le bureau, endroit qui m'avait vu travailler, manger, rêver, lire, discuter avec mon chef. Les Américains obligèrent les préposés à la Centrale électrique à la refaire fonctionner car ces derniers, par sabotage sans doute, avaient démonté les machines pour empêcher les trams de rouler. Les ouvriers allemands voulurent que j'explique à nos libérateurs qu'ils étaient incapables de les remonter, ce que je refusai. Quel plaisir j'éprouvais à voir les anciens chefs nazis occupés à défaire les barricades érigées sur les routes à l'aide d'arbres et gardés par les Américains ! Constamment ces derniers entraient dans notre local pour venir boire l'alcool confisqué à la cantine allemande. Un soir, l'un d'eux, me prenant sans doute pour un Allemand, braqua son révolver sur moi, me demandant où rencontrer des femmes. Je répondis évasivement. Nous étions vraiment libres d'aller où nous voulions et nous pouvions constater combien la mentalité de la population avait changé. Certaines personnes haut placés avaient peur et venaient m'affirmer qu'elles avaient toujours été opposées au régime nazi. Elles espéraient sans doute que j'allais intervenir en leur faveur tout comme nos deux geôliers qui cherchèrent après moi quand un Américain les fit prisonniers. Peut-être croyaient-ils que j'allais intercéder pour eux ? Tous les civils nous respectaient et nous saluaient d'un beau sourire. Beaucoup étaient étonnés de nous voir assister à la messe du village le premier jour de notre libération et le curé nous demanda en français si nous voulions nous confesser. Quel spectacle que celui des habitants pillant les camions de leur propre armée en déroute ! Nous avions des bons de réquisition. La riche demeure du docteur nazi était occupée par l'Etat-Major américain et c'est devant celle-ci que nous rencontrâmes deux soldats russes. Probablement assuraient-ils la liaison ? Le sol de la petite ville était jonché de fusils et d'équipements divers. Devant moi, le conservateur des biens juifs entassés dans le couvent remit deux révolvers aux Américains juchés sur leur char et me déclara : « Vous êtes témoin ! » La femme d'un garde-chasse, nazi convaincu et qui nous avait fait travailler me demanda d'intercéder auprès de ceux-ci pour garder la carabine de son mari mobilisé et leur expliquer que c'était son gagne-pain. Bien entendu, je refusai. Depuis plusieurs jours, nous assistions au recul des armées allemandes et au défilé des charrettes remplies d'objets divers que les civils hongrois, harassés, faisaient tirer par des chevaux maigrichons.

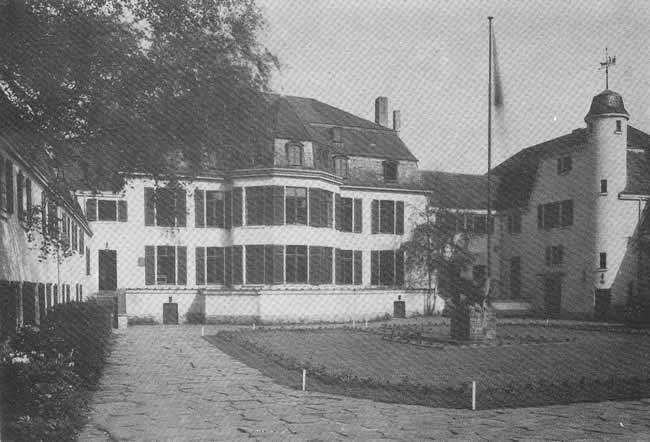

L’abbaye vue de dos Nos gardiens étaient restés jusqu'à la dernière minute, croyant que tout allait changer avec la mort du président Roosevelt, ensuite espérant que les Américains ne franchiraient pas l'ancienne frontière autrichienne. Leur compagnie située à Freistadt en Autriche ne répondait pas au téléphone. Quelques jours avant notre libération, ils nous avaient confisqué nos cartes d'identité et, une heure avant celle-ci, ils nous distribuèrent nos colis et brûlèrent leurs paperasses. Et au sujet de cette ville de Freistadt, je me rappelle y être allé en train, escorté par mon gardien, afin d'y chercher les colis que l'armée allemande harcelée par les bombardements et l'avance des alliés ne nous faisait plus parvenir. Je dus y passer la nuit dans un local réservé aux prisonniers et je vis un prisonnier russe confectionner une cigarette avec de l'herbe séchée et un morceau de journal. Alors, nous lui fournîmes quelques cigarettes occidentales. Au sujet de ces dernières, il faut signaler que pendant longtemps et surtout la dernière année, on nous rationna. Heureusement que l'on avait reçu des cigarettes américaines et pendant tout un temps des françaises sinon la période où l'armée allemande nous fournit des cigarettes polonaises appelées « Junack » nous avait enlevé le goût de fumer, ces dernières étant faites d'un tube en carton de 3 cm avec un autre de 2 cm en papier pour y mettre le tabac. Tout au début de notre captivité, nos deux premiers gardiens, assez âgés, se conduisirent en pères de famille et, le dimanche soir, rentraient avec un tas de mégots ramassés dans les cafés de la villette. Certains s'empressaient d'en faire des tas pour les distribuer mais je préférai m'abstenir de les utiliser. Il y eut cependant une ombre au tableau de notre libération : un de nos camarades était atteint de scarlatine et il fallut l'isoler puis s'occuper de lui pour le retour. Lorsque plus tard nous arrivâmes au champ d'aviation d'Hërsching, en Autriche, nous fîmes une demande d'admission pour lui à l'hôpital de Mauthausen. Nous y fûmes mal reçus par les Américains qui nous déclarèrent que beaucoup d'hospitalisés étaient atteints de maladies contagieuses. Enfin il revint avec un médecin français qui s'occupa de lui au cours du trajet. Pour reparler de l'arrivée des Américains à Hohenfurth, disons qu'elle fut calme. Ceux-ci fouillaient les maisons, inspectaient les ponts et un de leurs officiers nous donna des directives. Enfin le 15 mai 1945, le commandant des U.S. demanda que l'on choisisse, parmi nos camarades, des conducteurs d'autobus. Il nous fournit deux magnifiques autocars et deux Français se portèrent volontaires.

Vue partielle de la villette Et ce fut le départ que je faillis rater car j'étais allé chez les braves vieilles servantes de la cuisine du couvent pour faire remplir ma gourde de café sucré. Je rejoignis le car par un escalier menant à la grand-route, raccourci qui me fut d'un grand secours. Nous dîmes adieu à Hohenfurth, pénétrâmes en Autriche, traversâmes Linz et l'on arriva au champ d'aviation d'Horsching. Celui-ci offrait un spectacle curieux. Que de carcasses d'avions allemands ! Vraiment la défaite de notre ennemi s'étalait devant nos yeux. Les avions américains décollaient toutes les cinq minutes pour rapatrier nos camarades français mais il n'y avait pas d'instructions pour les Belges. Nous dûmes passer deux nuits dans le car, veiller à ce qu'on ne nous vole pas nos effets car il y avait des rôdeurs. A un certain moment un cri retentit : « On part ! » Nous voilà en train de courir vers le hangar d'embarquement. C'était une fausse nouvelle et quand nous regagnâmes notre car, quel gâchis ! Des civils avaient démonté les roues, enlevé le moteur et même volé des objets personnels. Je ne fus pas lésé : j'avais pris mon havresac avec moi. Pendant ces deux jours, les Américains nous donnèrent pour toute nourriture des boîtes contenant des déjeuners habilement préparés: biscuits, poudre à café, gruau d'avoine, chocolat, etc ... Et grâce à l'intervention d'officiers français, notre départ fut organisé pour le jeudi 17 mai. Après une désinfection rapide au D.D.T., une poudre qu'on injectait dans notre pantalon, nous nous rangeâmes par groupes de 30. Etant sergent, je dus, une fois de plus, dresser la liste de mes hommes. On attendit d'abord dans le hangar de l'aérodrome où des rôdeurs nous volaient notre valise dès qu'on tournait le dos puis on nous rangea au bord de la piste. Quel soulagement lorsque nous pénétrâmes dans l'avion libérateur ! Mais quelle appréhension aussi ! Je m'assis sur mon sac à dos dans un endroit où l'on avait ajouté un plancher. Je remarquai plus tard que je me trouvais dans ce qui avait été le trou à bombes. Par certains interstices, j'apercevais à 1.200 mètres de hauteur les ruines des villages bombardés. Les Américains nous avaient remis des directives par écrit et l'une d'elles nous enjoignait à nous placer en avant de l'appareil lors de l'atterrissage. Le tout se terminait par « Plaisant voyage ! » On pouvait circuler dans l'appareil et j'admirai le tableau de bord. Enfin nous survolâmes la Belgique : beaucoup de terrils ! Nous vîmes Charleroi, le Borinage... Où allait-on nous déposer ? Certains craignaient que l'on aille... en Angleterre. Mais l'atterrissage eut lieu à Merville près de Lille. (Alors que les Français arrivaient à Evere !) Pas de Belges pour nous accueillir ! Il faut rendre hommage aux Français qui nous gratifièrent d'un colis et mirent un train de nuit à notre disposition pour Tournai où nous débarquâmes à l'aube. Dans cette ville eurent lieu les formalités de rapatriement (carte d'identité, avance sur la solde, visite médicale) qui durèrent toute la journée. Puis ce même jour, le soir du 18 mai, nous prîmes un train pour Schaerbeek où le personnel de la Croix-Rouge nous distribua du café. Enfin un dernier train nous amena à Liège.