Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Lidia, la

fillette de trois ans qui survécut 11 mois à Auschwitz

Lidia à l’âge de cinq ans Nous venons

de nous remémorer l’enfer d’Auschwitz 80 ans après sa libération. Lidia

Makysymowitz est parmi les rares survivantes qui vivent encore en 2025. Son

histoire est bouleversante. Ses parents étaient des résistants catholiques

biélorusses. Cachée dans une sorte de cave à pommes de terre, une

« Zemlyanka », creusée dans la forêt jouxtant la frontière de la

Pologne, leur repaire avait été découvert par les soldats allemands… Le père avait pu s’échapper mais la mère,

Anna Boczarowa, leur fille Luda (plus tard, son prénom deviendra Lidia) et les

parents d’Anna sont emmenés à Auschwitz. Luda vient

d’avoir trois ans et sa mère 22 ans quand elles débarquent de leur wagon, en

décembre 43, sur la rampe du camp maudit. Aussitôt les déportés sont

sélectionnés. Les grands-parents de Luda sont dirigés vers les chambres à gaz

tandis que la mère et sa fille passent devant le SS sélectionneur. Ce dernier

n’est rien d’autre que le docteur Mengele. Luda est un bambin tout menu, aux

traits très fins… Mengele tombe sans doute sous le charme de l’enfant qui est

épargné pour devenir un de ses sujets d’expérimentation. Luda est alors séparée

de sa mère et emmenée dans la baraque qui recueille les enfants destinés aux

études sordides du médecin nazi. On imagine aisément les affres de cette

séparation mais elle a sans doute permis que Luda et sa mère puissent rester en

vie car, sur la rampe, toutes les femmes et enfants débarqués ensemble étaient

destinés à la chambre à gaz. Luda n’a que

trois ans mais des « flashs » de souvenirs de cette époque lui

resteront à jamais : le regard du sélectionneur, le visage de sa mère au

moment de la séparation… le tatouage de son numéro. Dans les premiers jours de

la séparation, sa maman, gardée en vie comme main d’œuvre, parviendra, de temps

à autre, à quitter son bloc pour rendre visite à sa fille. Chance incroyable,

son bloc n’est qu’à cinquante mètres de celui des « enfants de

Mengele » mais pour y arriver, elle doit ramper dans l’obscurité, avancer

dans la boue mètre après mètre pour ne pas être repérée par les sentinelles.

Cela représentait un énorme risque. Luda raconte dans ses mémoires qu’à

l’occasion d’une de ces visites, sa mère fut repérée, sans doute par le kapo du

bloc. Elle dut alors se défaire des quelques oignons qu’elle comptait donner à

sa fille avant d’être tabassée au point de perdre ses dents de devant ! Le bloc des

enfants est affreusement sale. Il n’y a pas d’eau. La Kapo occupe une pièce à l’entrée et règne sur

les enfants avec un bâton et un fouet !. Le régime consiste en un peu de

pain et de soupe et avec parfois une espèce de café préparé avec des herbes.

Les seuls évènements qui ponctuent la journée sont l’appel dans le bloc et les

visites de temps à autre de Mengele qui vient chercher des enfants pour ses

expériences. Luda est si menue qu’elle parvient de temps à autre à se

soustraire aux expériences en se cachant dans les coins les plus inaccessibles

du bloc. Les enfants cherchent à disparaître de n’importe quelle façon et leur

ultime recours est de croire que se cacher leur visage avec les mains suffit à

les rendre invisibles du SS ! Les enfants ne peuvent sortir du bloc et les

journées se passent pour eux assis sur les planches qui servent de lits, les

jambes pendantes et leurs têtes dodelinant sans arrêt. Avec la

malnutrition, des furoncles apparaissent sur le corps des enfants jamais lavés

et la mort devient coutumière dans ce bloc. Malgré ses cachettes, Luda est

sélectionnée à plusieurs reprises pour des transfusions sanguines ou des

inoculations de substances, notamment dans les yeux. Souvent, on la ramène

évanouie. De Mengele, Luda se souviendra, non de ses traits, mais de son regard

glaçant. Un jour, Luda fiévreuse est envoyée à l’hôpital du camp qui comprend

un service de pédiatrie où une

doctoresse russe (sans doute une erreur, il doit s’agir d’une pédiatre

allemande du nom de Lucie Adelsberger) fait ce qu’elle peut avec des moyens

dérisoires. Cette médecin est prise de pitié devant Luda et parvint à faire

muter sa mère à l’hôpital comme femme de

corvée. C’est là un véritable miracle

car la maman de Luda peut à nouveau s’occuper de sa fille pendant quelques

jours, ce qui augmente considérablement ses

chances de guérison… Mais, un jour, alors que Luda entame sa convalescence, les

rumeurs font part d’une prochaine sélection dans le bloc de la pédiatrie : les

enfants trop faibles et désignés par le médecin SS seront conduits vers une des

quatre chambres à gaz. La maman de Luda, avec la complicité de la doctoresse

parvint cependant à faire « enlever » sa fille par un prisonnier,

homme de corvée, qui va la déposer dans

le bloc des enfants cobayes. La Kapo accepte le retour de l’enfant sans trop de

problèmes et Luda retrouve à nouveau la désastreuse ambiance de la prison pour

enfants. Le séjour de

Luda dans ce bloc durera 13 longs mois, jusqu’au jour où le camp, menacé par

les troupes russes, est évacué. Les prisonniers entament alors une « marche

vers la mort » dans le froid glacial de janvier 45. Les enfants et les

malades grabataires sont abandonnés dans le camp. Luda se souvient de la

dernière visite de sa maman dans son bloc : sa mère lui avait pris la tête

entre ses mains pour l’observer longuement et l’embrasser avant de lui faire

son ultime recommandation : « N’oublies jamais ton nom et d’où tu

viens ! ». Luda gardera effectivement en mémoire la phrase qui beaucoup plus tard lui sera précieuse :

« Je suis Luda Boczarowa, j’ai

cinq ans et je viens de Bielorussie » ! Les enfants

restent enfermés dans leur bloc malgré le départ de leur kapo. Heureusement

pour eux, l’attente ne sera que de 36 heures.

Les soldats Russes rentrent dans le camp et, dans leur sillage, les

femmes de la ville d’Oswiecim[1]

qui jouxte Auschwitz Birkenau. Ces femmes ont pitié des enfants du bloc et les

recueillent alors dans leurs foyers. Une d’entre elle recueille ainsi Luda

désespérée de ne pas avoir retrouvé sa mère. Elle quitte le camp avec cette

Polonaise qui la sauve de l’enfer et qu’elle appellera beaucoup plus tard

« maman Bronislaw ». Luda ne pleure cependant jamais en pensant à sa

maman disparue car dans son bloc, pleurer, crier était des comportements punis

par les coups de la Kapo. Elle avait donc appris à cacher ses sentiments pour

survivre. Luda sera

élevée avec amour mais non sans une certaine sévérité, par cette Polonaise et

son mari restés sans enfants. Quand ses parents adoptifs décidèrent de la

baptiser, ils lui donnèrent le nouveau prénom de Lidia. Lidia est une petite

fille qui s’épanouira dans la Pologne de l’après-guerre malgré tout ce qu’elle

a subi ; sa famille d’accueil est pauvre mais personne n’est triste. Lidia

n’oubliera cependant jamais sa vraie mère. Adolescente, elle écrit au siège de

la Croix-Rouge internationale à Hambourg qui lance alors une recherche pour

trouver ses parents. Les mois passent mais, un jour, on lui communique que l’on

a retrouvé trace de sa mère en URSS et que celle-ci la recherche désespérément

depuis des années. Sa maman, survivante de la marche de la mort, avait subi

plusieurs semaines de soins médicaux après sa libération (elle n’avait plus que

37 kg). Par après, elle eut la chance de retrouver, à Minsk son mari vivant. Ce

dernier s’était engagé dans l’armée russe après s’être échappé de Biélorussie.

Le couple reconstitué avait ensuite recherché leur fille dans tous les

orphelinats de l’URSS puisqu’on leur avait dit que tous les enfants orphelins

de Birkenau y avaient été envoyés. Lidia se

maria avec le fils d’un voisin polonais nommé Arthur Maksymowicz en 1961 à

l’âge de 21 ans, juste avant d’être informée par la Croix-Rouge que ses parents

l’attendaient avec impatience à Moscou. La rencontre miraculeuse après tant

d’années est préparée et médiatisée par

le régime soviétique. Une date est fixée en 1963 et pleine d’appréhension pour

cet évènement à la fois tant désiré et tant craint, Lidia s’embarque, avec

toute sa famille adoptive, dans le train qui l’emmène à Moscou. A l’arrivée,

sur le quai, c’est une foule qui l’accueille. Maman Anna, la vraie mère de

Lidia, en apercevant sa fille, s’évanouit d’émotion et les secours doivent la

prendre en charge. C’est son père bouleversé qui vient alors à sa rencontre en

pleurant ! Après la longue séance photo, tous les arrivants sont

transportés dans un hôtel et c’est seulement dans le salon de l’établissement

que fille et mère s’embrassent après 18 ans de séparation. Suivent des heures

frénétiques jusqu’à la visite prévue au Kremlin suivi d’un long voyage organisé

dans de nombreux endroits de l’URSS. Lidia a alors l’occasion de faire

connaissance avec ses deux sœurs nées après la guerre. L’angoisse reste

cependant encore présente chez la jeune femme qui craint l’avenir. Elle

soupçonne les autorités russes et sa maman de vouloir la convaincre de

rejoindre la localité de sa famille naturelle à Donetsk mais Lidia, elle se

sent maintenant plus polonaise que russe. Finalement, ce qui la sauve de ce

dilemme est son récent mariage qui lui donne le prétexte de rejoindre son

nouveau foyer polonais à Oswiecim. L’apaisement le plus grand à ses angoisses

lui fut obtenu lorsque ses deux mamans se serrèrent dans les bras l’une de

l’autre ! Lidia garderait alors ses deux mamans aussi précieuses pour elle

l’une que l’autre !

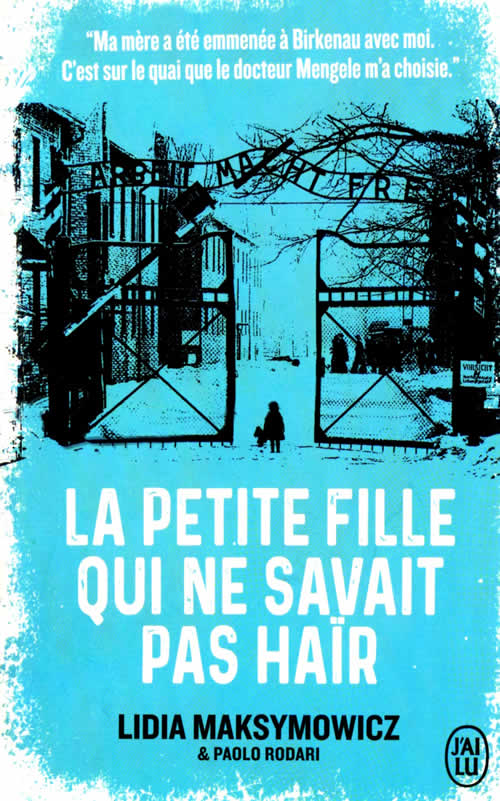

A gauche la maman adoptive, au centre Lidia, à droite sa mère naturelle Anna Boczarowa, à l’hôtel Leningrad de Moscou. (Photo extraite du livre « La petite fille qui ne savait pas haïr » Editions J’ai lu N°14133)

Lidia (elle

gardera son prénom polonais) accueillit

le pape Jean-Paul II en 1989.

Il posa sa main sur sa tête. En 2006 c’est Benoit XVI qui visita le camp

et qui impressionna Lida par son attitude de silence et de prière. Seul, il s’est

assis sur un banc face aux dortoirs des détenus et il est resté un quart

d’heure immobile les mains jointes… En 2021, elle rencontrera

le pape François qui se penche sur elle et dépose un baiser sur son

tatouage 70072.

Conclusion L’histoire de Lidia nous rappelle évidemment la résilience extraordinaire

d’un enfant mais nous introduit aussi dans l’enfer d’Auschwitz qui restera à

jamais comme un sinistre et immense nuage noir surplombant immobile notre

pauvre terre. Rien, absolument rien ne pourra sur cette terre compenser

l’extraordinaire somme de souffrance subie par les millions de détenus des

camps d’extermination SS. Les cris de ces souffrants sont restés ignorés des

hommes de leur époque et, plus interpellant encore, le nombre incalculable de

prières montées vers Dieu d’Auschwitz n’ont pas reçu de réponse. Existe-t-il

pourtant un endroit au monde qui fut plus priant que cet endroit ? La Shoa nous

a fait en tout cas découvrir une chose Dieu, s’il existe, n’est pas tout puissant.

Le monde appartient bien aux hommes et ils en font ce qu’ils veulent. Mais si

Dieu ne put arrêter les tortures morales et physiques, il fut cependant bien

présent dans ces lieux de déréliction absolue. Il y fut présent à la fois comme

victime et comme témoin. Une jeune femme, Etty Hillesum, exprime

merveilleusement ce paradoxe qu’elle découvre dans le camp de Westerbork où

l’on rassemble, en Hollande, les Juifs avant de les envoyer à Auschwitz. Sur

terre, ce n’est pas à Dieu de nous aider mais nous à l’aider ! « Je

vais t’aider mon Dieu à ne pas t’éteindre en moi mais Je ne peux t’en garantir

d'avance. Une seule chose cependant m'apparaît de plus en plus claire : ce

n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t’aider et ce faisant nous

nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en

cette époque et c'est aussi la seule chose qui compte : un peu de toi en nous,

mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à mettre au jour dans les

cœurs martyrisés des autres. Ou mon Dieu, tu sembles assez peu capable de

modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t’en

demande pas compte, c'est à toi au contraire de nous appeler à rendre des

comptes, un jour. Il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation

de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t’aider et

de défendre jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous (…). (Etty Hillesum,

« Une vie bouleversée », page 175, collection Points, Editions du

seuil, 1985) Le

psychiatre Viktor E. Frankl, lui-même ancien déporté, dira la même chose avec

d’autres mots : Trop souvent nous nous demandons « Que

puis-je attendre de la vie ? » au lieu de « Qu’attend la

vie de moi ? » Ce rescapé

autrichien des camps où il a perdu toute sa famille, notamment son épouse

enceinte deviendra célèbre en tant que fondateur de la logothérapie. Se révolter

contre Dieu, ou plutôt lui crier notre stupéfaction qu’il n’ait pas agi devant

la mort infâmante que les nazis ont imposé à des millions d’hommes, de femmes,

d’enfants est une attitude normale…Mais à nouveau, et c’est un grand mystère,

il faut considérer que Dieu lui-même souffrit, à un point que nous ne pouvons

imaginer, de la destruction de tant de ses créatures dans lesquels il vouait

établir sa demeure. Reste encore aujourd’hui à supplier Dieu d’honorer non la

vengeance mais la justice en rétablissant, sans doute d’une manière dont nous

ne pouvons imaginer, la vie de toutes les victimes de la barbarie. Justice et

non vengeance. Curieusement la plupart des rescapés abandonnèrent la haine.

Etty Hillesum pensait qu’il suffit d’un seul homme digne de ce nom pour que

l’on pût croire en l’homme, en l’humanité, d’un seul « Allemand »

respectable pour qu’il soit interdit de déverser sa haine sur un peuple entier.

Le psychiatre Frankl, dans la même ligne de pensée, rappelait un ancien mythe

affirmant que l’existence du monde était fondée sur la présence en tout temps

de 36 personnes vraiment justes. Seulement 36 ! Une minorité

infinitésimale et cependant elles assurent l’existence morale continue du

monde. Pour les

rescapés comme pour nous, l’image insoutenable d’enfants, de bambins marchant

innocents de la rampe d’Auschwitz vers les chambres à gaz nous fera toujours

supplier justice et donc compensations pour ces créatures à l’image de Dieu.

Quant aux hommes possédés par la haine, nous n’en avons aucuns soucis ! Autre

certitude des rescapés : pour éviter de pareils séismes causés par

l’homme, il faut être occupé par sa propre révolution. Etty Hillesum dira que

chacun fasse une révolution sur lui-même et extirpe et anéantisse en lui tout

ce qu’il croit devoir anéantir chez les autres. Et Soyons bien convaincus que

le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus

inhospitalier qu’il n’est déjà ! (Etty Hillesum, « Une vie

bouleversée », page 218, collection points, éditions du Seuil, 1985) La

doctoresse Lucie Adelsberger, qui fut elle-même déportée à Auschwitz, nous dira

aussi que le monde doit savoir qu’une petite étincelle de haine peut se

transformer en un brasier très violent, que personne ensuite n’arrive à

circonscrire (…) Une pincée d' antisémitisme de salon, un peu d'antagonisme

politique et religieux, le rejet de celui qui pense différemment en politique,

en soi un inoffensif fourre-tout, jusqu'à ce qu'un dément arrive et en fasse de

la dynamite. Il faut comprendre cette synthèse si l’on veut éviter dans

l’avenir que des choses se passent comme à Auschwitz. Quand la haine et la

calomnie germent à bas bruit, alors, cela veut dire qu'à ce moment, il faut

être éveillé et être prêt. C'est cela le testament de ceux d'Auschwitz. (Lucie Adelsberger, « Une pédiatre à

Auschwitz, page 209, 2024, Editions Anne Carrière) De la poussière, il relève le faible, Dr Patrick Loodts [1]

Oswiecim est une petite ville de

34.000 habitants où fut implanté le camp de concentration d’Auschwitz. Vivre

dans cette cité, c’est vivre avec une dimension tragique, cependant les

habitants tiennent à rappeler que leur cité date de 800 ans alors que le camp

n’a qu’un peu plus de 80 ans d’existence. Avant-guerre, plus de 60% de la population était juive. Aujourd’hui, la

ville se rappelle de cette présence par un musée d’histoire juive et conserve

un vieux cimetière juif, miraculeusement conservé. Les habitants doivent

souvent faire face à de nombreux défis comme vivre normalement auprès d’un site

qui reçoit près de deux millions de visiteurs par an. |

© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©