Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

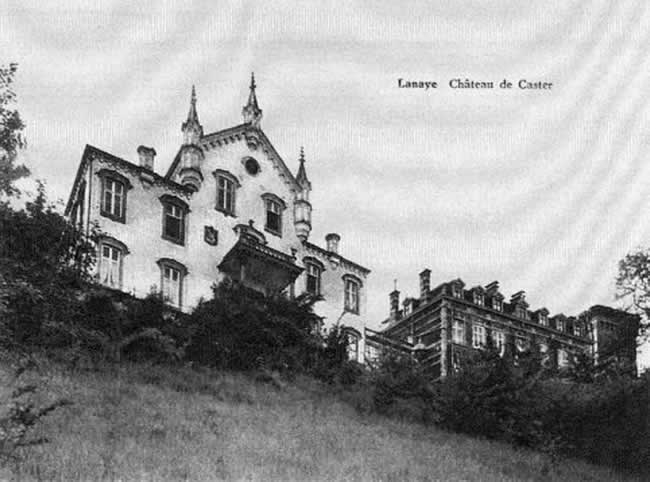

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Mille fois merci à

Monsieur Roger Hiance pour avoir permis à la « Maison du Souvenir »

de mettre sur son site, le livre qu’il a consacré à Monsieur Nicolas Beaurieux

grand héros de la Vallée du Geer pendant la seconde guerre mondiale.

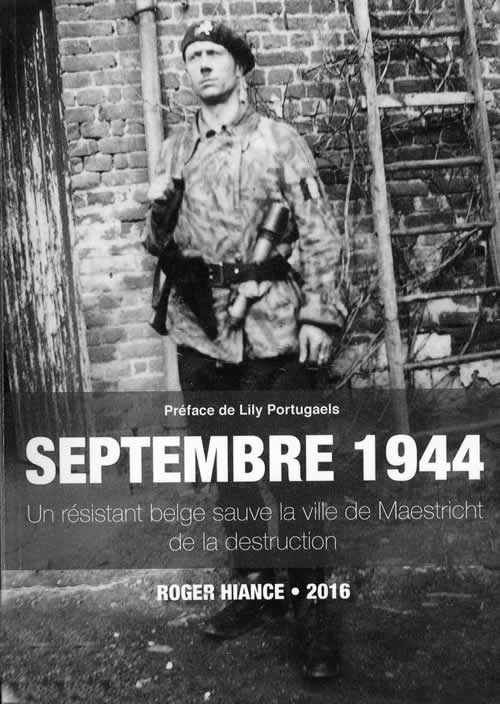

Roger HIANCE

Septembre 1944 Un résistant belge sauve la ville de

Maestricht Préface De

tout temps il y a eu des héros qui, par leurs exploits, ont enflammé les

foules, ont inspiré des poésies ; des héros dont des statues ont été dressées

dans les villes du monde ; des héros dont le nom a été donné à des rues; des

héros dont les photographies et les noms se trouvent dans tous les

dictionnaires. Mais il y a eu aussi, et en bien plus grand nombre, des héros

dont personne ne saura jamais le nom, des héros qui resteront toujours inconnus

des livres d'histoire, des héros qui ont simplement fait leur devoir ...

héroïquement. C'est à

un de ces héros qui, sans lui, serait resté inconnu, que Roger Hiance a

consacré un ouvrage passionnant qui se

lit comme un roman d'aventure. Nicolas

Beaurieux, un habitant de la petite commune de Roclenge-sur-Geer, peut être

considéré comme l'homme qui, en septembre 1944, a sauvé la ville de Maastricht

d'une destruction complète grâce à une détermination à toute épreuve, un

extraordinaire esprit d'aventure et aussi, on ne peut l'ignorer, une chance

exceptionnelle. C'est

pour son premier livre "Journal d'un petit village sous la botte

allemande" publié en 1977 que Roger Hiance, de Wonck, évoque pour la première

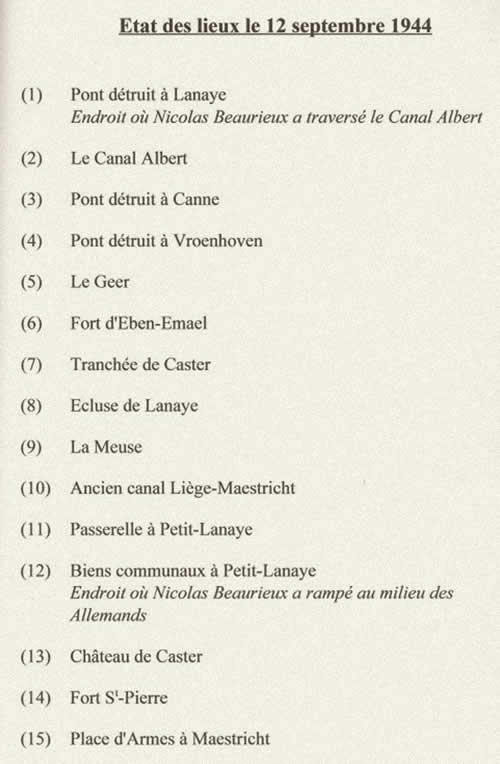

fois l'exploit d'un habitant du village voisin qui, la nuit du 12 au 13

septembre 1944, avait traversé, dans les deux sens, les lignes ennemies pour

remplir une mission que lui avait confiée le Major-Général Hobbs, commandant la

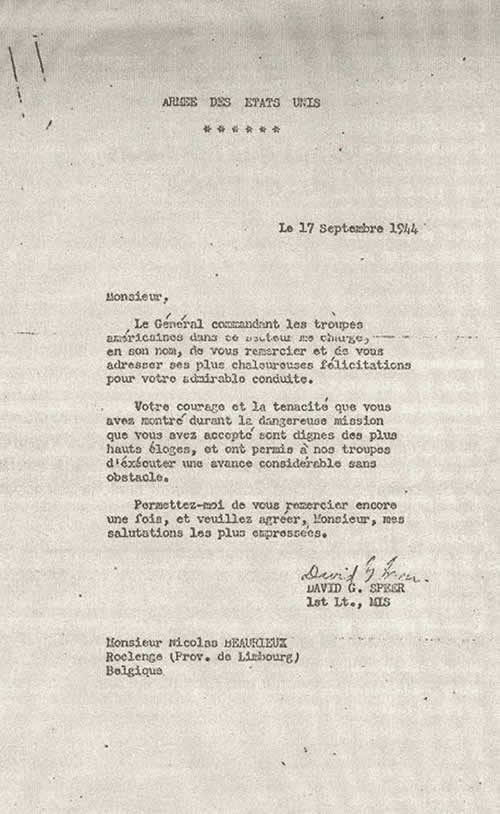

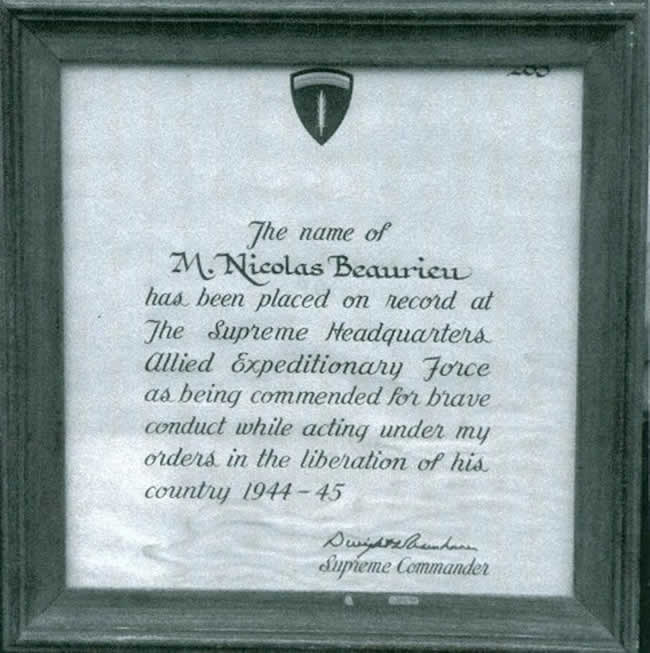

30e division d'Infanterie Us. La réussite de cette mission lui

vaudra les félicitations personnelles du Général Eisenhower, Commandant suprême

des forces alliées en Europe. Depuis

lors Roger Hiance, à qui Nicolas Beaurieux a raconté sa vie et ses exploits,

n'a eu de cesse d'écrire un livre qui serait consacré à cet étonnant

personnage. Il a consulté de très nombreuses sources, récolté des souvenirs,

des documents, des photos, qui illustrent l'ouvrage et authentifient

parfaitement les faits relatés. L'auteur

insère son récit dans la relation précise de ce qu'était la vie dans la

Basse-Meuse pendant cette époque particulièrement perturbée. Il

retrace aussi le contexte familial de Nicolas Beaurieux qui nous apparaît sous

les traits d'un véritable aventurier local, un homme de ressources et qui plus

est, un excellent tireur. Le récit fourmille d'exemples qui aident à brosser le

portrait de cette étonnante personnalité. Il sera

un résistant de la première heure mais sans jamais vraiment appartenir à l'un

ou l'autre réseau. Un jour,

à lui seul, grâce à une ruse, il capture une cinquantaine d'Allemands. En

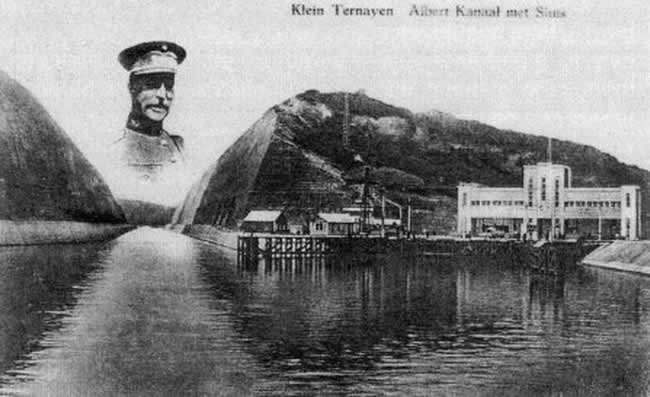

septembre 1944, les troupes du Major-Général Hobbs sont arrêtées devant

Maastricht où les Allemands lourdement armés se sont retranchés en force

protégés par le double obstacle de la Meuse et du Canal Albert. Il est certain

que pour prendre Maastricht, il faudra la détruire et les pertes risquent

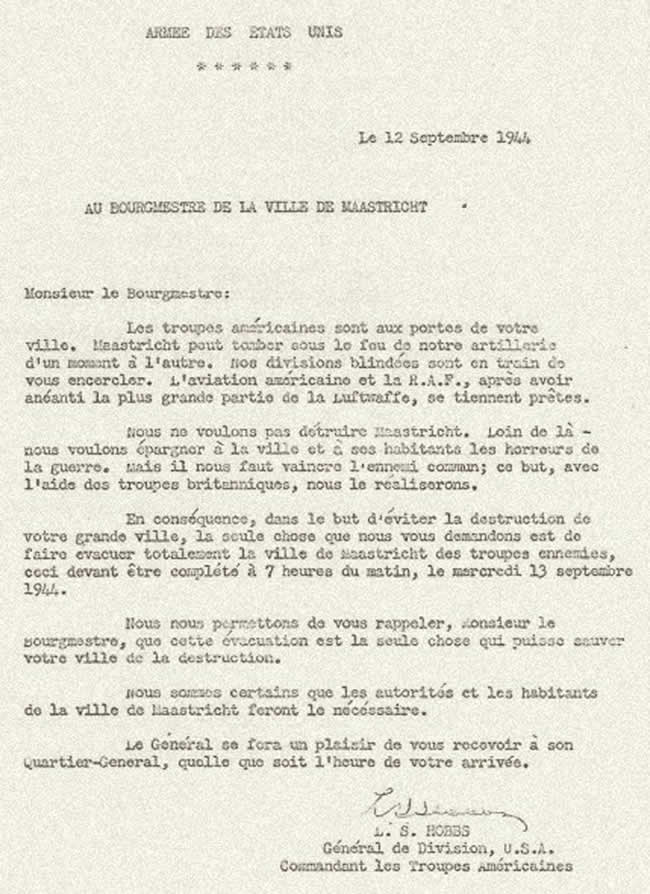

d'être particulièrement lourdes. C'est alors que Hobbs décide de lancer une

tentative de la dernière chance en incitant les autorités maastrichtoises à

intervenir auprès de l'occupant allemand en lui annonçant la décision

américaine de mettre toutes les forces de feu en place pour prendre la ville à

tout prix. Peut-être était-ce aussi de sa part, fut-ce sans croire vraiment à

la réussite d'une telle démarche, une manière de se dédouaner pour la

catastrophe qui allait être déclenchée. Toujours

est-il que, par la Résistance, c'est Nicolas Beaurieux que l'on présente au

Général Hobbs pour tenter de traverser les lignes et d'aller porter un message

au bourgmestre de Maastricht. On ne lui cache pas le peu de chance de réussite

et le risque d'y laisser sa vie. Nicolas Beaurieux n'hésite pas. Il accepte la

mission considérée comme impossible. Le talent de conteur de Roger Hiance, fait

vivre au lecteur cette extraordinaire odyssée qui va mener Nicolas Beaurieux

(qui a caché le message dans la semelle d'une de ses chaussures), la nuit, au

domicile de l'ancien bourgmestre (c'est un pro-allemand qui à ce moment

remplissait cette fonction) Le jour

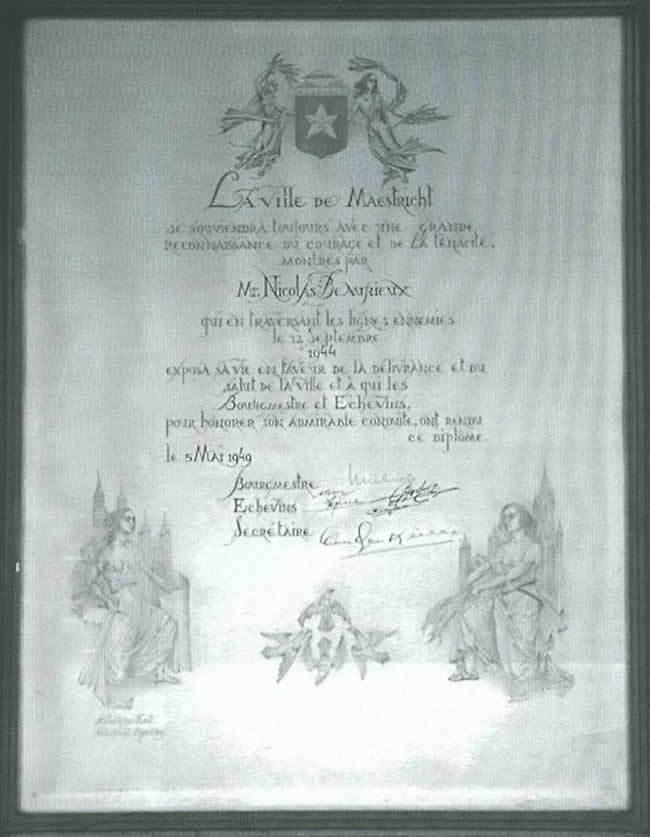

même les Américains entreront dans la ville intacte. Nicolas Beaurieux est fêté

par les Américains qui lui demandent ce qu'il veut comme récompense. " Une

paire de chaussures, car j'ai abîmé les miennes ", répondra-t-il en toute

simplicité. Roger

Hiance termine son livre par plusieurs commentaires particulièrement pertinents

qui sont aussi des réponses à quelques tentatives visant à minimiser l'exploit

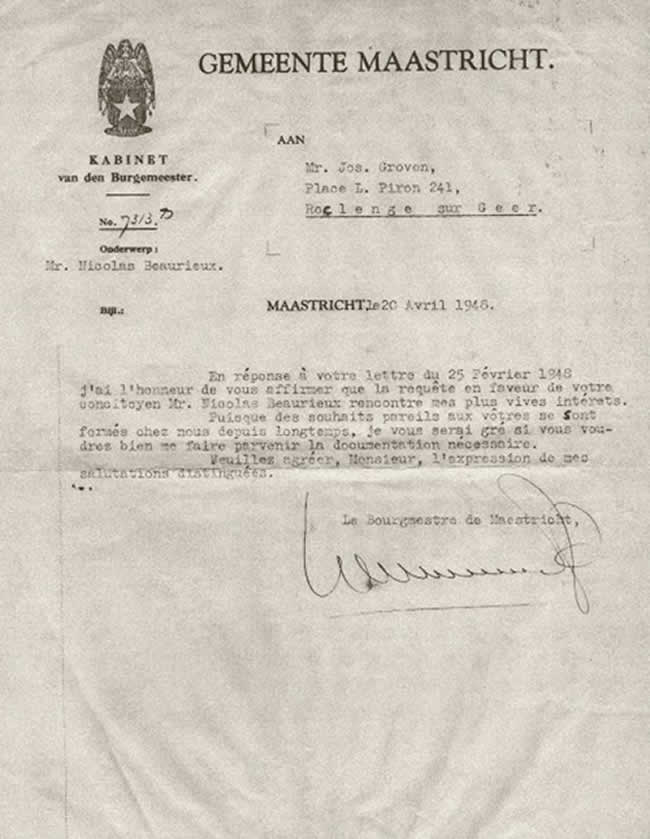

de Nicolas Beaurieux et surtout il produit les documents originaux qui étayent

son histoire. Il rappelle aussi que dans l'immédiat après guerre plusieurs

articles de journaux et des manifestations, notamment à Maastricht, ont mis en

valeur l'aventure de Nicolas Beaurieux. Mais très vite, cet épisode est tombé dans

l'oubli. Cet ouvrage, remarquablement documenté,

rend ainsi justice à un personnage qui fait honneur à sa Basse-Meuse natale

mais aussi, à son Pays de Liège et à la Belgique à laquelle le héros du livre,

décédé en septembre 1976, était viscéralement attaché. En fin

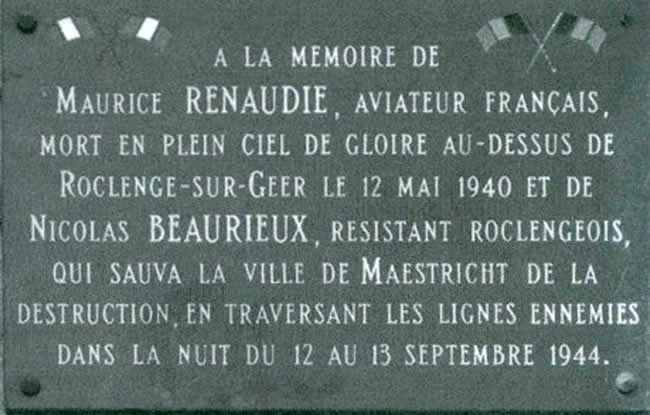

d'ouvrage, Roger Hiance évoque aussi un aviateur français dont l'avion fut

abattu le 12 mai 1940 au dessus de Roclenge. C'est Nicolas Beaurieux qui se

chargea de récupérer le corps et de l'enterrer près de l'église de Roclenge.

C'est dans ces circonstances qu'il trouva près de l'appareil écrasé, deux pièces

d'argent. Il les mit précieusement de côté pour les faire parvenir à la famille. Après la

mort de Nicolas Beaurieux, sa fille retrouve dans les affaires de son père les

deux pièces d'argent. Elle demande à Roger Hiance de faire les recherches pour

identifier l'aviateur français. Vu le peu de renseignement dont on disposait,

les recherches furent très laborieuses. Finalement, l'aviateur français est

identifié et sa famille contactée. Roger Hiance entretiendra une correspondance

suivie avec la fille de Maurice Renaudie à qui la fille de Nicolas Beaurieux

enverra les deux pièces d'argent trouvées près de l'avion abattu. Chercheur

infatigable, Roger Hiance a reconstitué la carrière et le dernier combat de

Maurice Renaudie. La fille

de l'aviateur français et la fille de Nicolas Beaurieux se rencontreront à

Roclenge-sur-Geer pour l'inauguration d'une plaque commémorative offerte par

Roger Hiance qui a voulu y réunir le nom des deux héros.

Lily Portugaels

Directeur honoraire

La Libre Belgique-Gazette de Liège Avant-propos Vendredi 5 septembre 2014 Je m'apprête à fermer la fenêtre grande

ouverte de ma chambre à coucher lorsque je me trouve nez à nez avec une belle

inconnue. " Êtes-vous

monsieur Hiance ? " me demande-t-elle avec un léger accent. Elle fait un signe et est bientôt rejointe

par deux collègues. L'un particulièrement souriant se présente : Guy van

Grinsven de la télévision. Il est accompagné de son caméraman. Je les fais

entrer et pendant plus de deux heures, je réponds à toutes les questions et

leur montre tous les documents. Je leur explique comment Nicolas Beaurieux a

sauvé, au péril de sa vie, la ville de Maestricht de la destruction. "

C'est un authentique héros. Sans lui, la ville aurait été complètement rasée.

Et pourtant, à Maestricht aucune rue ne porte son nom. Il y a une avenue

d'Artagnan, une avenue Porthos, une avenue Aramis et une Athos. Certes le

premier a été mortellement blessé Porte de Tongres, lors du siège de la cité

fortifiée le 25 juin 1673, mais les trois autres mousquetaires n'ont existé que

dans l’imagination d'Alexandre Dumas... Nicolas Beaurieux, lui, grâce à son

audace et à son héroïsme, a sauvé la ville ; d'Artagnan, par contre, la

combattait sous les ordres de Louis XIV. D'Artagnan a deux statues à

Maestricht. Pour Nicolas Beaurieux, pas de rue, pas de statue, même pas de

plaque commémorative. C'est scandaleux qu'on l'ait ignoré à ce point. " Gêné, le journaliste me dit qu'à Roclenge,

il y a une plaque qui rappelle son héroïsme. Je ne décolère pas. " Justement,

parlons-en ! C'est moi qui l'ai offerte le 11 mai 1996. Même dans son village,

il n'était pas honoré. " Ils me quittent, après avoir fait de

nombreuses photos de tous les documents et en me promettant de me remettre un

DVD sur le reportage et des exemplaires de l'article qui va paraître dans De

Limburger, promesse qu'ils vont d'ailleurs tenir. Quelques jours plus tard, on sonne à ma

porte. Devant moi, se tient un homme bien de sa personne. " Vous êtes monsieur Hiance ? " Décidément c'est un

défilé orangiste ! Il m'explique qu'il est

l'ancien Directeur du syndicat d'initiative de la ville et qu'il s'occupe de

toutes les festivités concernant la libération de la cité, il y a 70 ans. Il me

remercie d'avoir reçu les journalistes et m'invite aux diverses manifestations.

Il me remet le programme : trois bonnes pages. Je lui dis que ce sera un

véritable plaisir de me rendre à Maestricht, mais que je ne pourrai pas assister

à tout. " Quelle est, à votre avis, la cérémonie la plus importante ?

" Il me répond le dimanche

14 septembre à dix heures trente au palais provincial, près du monument érigé

en l'honneur de la 30ème division d'infanterie U.S. qui a libéré la

ville. On se quitte. " A

dimanche ! Je me permettrai de me faire accompagner par mon fils Philippe, si

vous n'y voyez pas d'inconvénient." " Il sera, comme vous, le

bienvenu." Le soir, un coup de fil.

Je décroche. " van Lijf à l'appareil. C'est moi qui vous ai rendu visite cet

aprèsmidi." J'accepte évidemment et les larmes aux yeux lui déclare que ce sera un

grand honneur pour moi de représenter mon vieil ami Nicolas Beaurieux. Le samedi 13 septembre

2014, septante ans, jour pour jour, après que Nicolas Beaurieux ait réussi son

fameux exploit, une voiture s'arrête devant la maison. Je reconnais aussitôt

Guy van Grinsven, le journaliste de la télévision. Il me remet un exemplaire du

journal De Limburger, paru le jour même. Trois pages sont consacrées à Nicolas,

avec à la Une ce titre oh ! combien évocateur : " Hoe de stad gespaard

bleef' " Comment la ville resta épargnée ". Nicolas Beaurieux et

moi-même figurons en photo dans le journal. Le journaliste me déclare

que l'article a fait grand bruit dans la vieille cité mosane, suite à ma

déclaration que je trouvais honteux qu'il n'y avait pas encore à Maestricht une

rue qui porte son nom, ni même une plaque commémorative. Espérons que ma révolte

porte enfin ses fruits ! Mais nous n'avons pas le

temps. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire attendre le bourgmestre et

ses invités. En chemin, Guy van Grinsven m'explique qu'il habite à Kanne,

dernier village belge avant la frontière et que le reportage télévisé passera

le lendemain à quatre reprises sur la chaîne néerlandaise. Je sens que je me

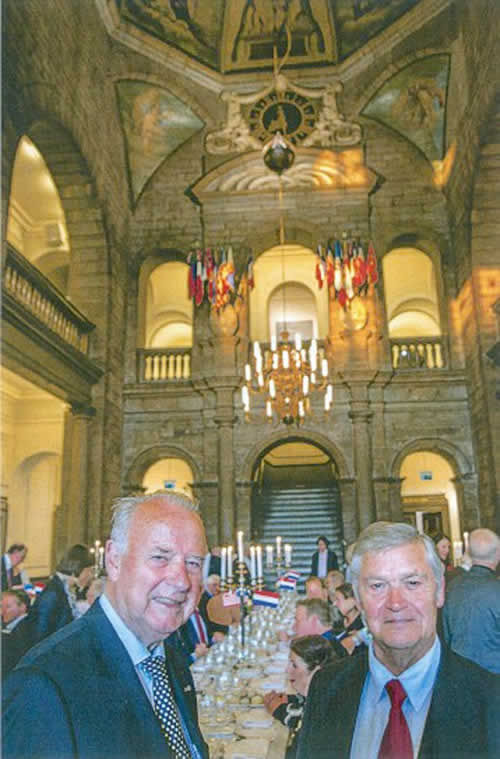

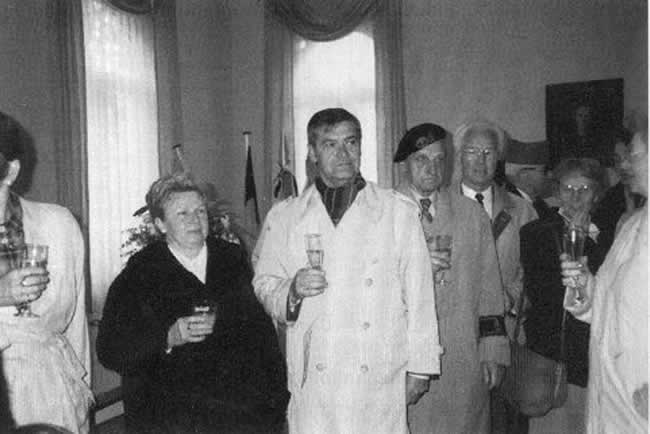

suis fait un nouvel ami. A l'hôtel de ville, les

tables sont dressées pour une petite centaine d'invités. On me présente le bourgmestre,

Onno Hoes, et les échevins. Malheureusement plus aucun ne s'exprime dans la

langue de Molière. Quel changement depuis les années cinquante où presque tout

le monde à Maestricht parlait notre langue ! Ici aussi l'anglais a supplanté le

français. Un échevin me demande de confier à la ville tous les documents et

toutes les pièces concernant Nicolas Beaurieux. Je refuse poliment. On

m'installe à une place d'honneur parmi les convives. Puis le bourgmestre

prononce son discours, évoquant d'abord en quelques mots le souvenir de Nicolas

Beaurieux. Il poursuit longuement en anglais à l'intention des GI's présents.

Durant tout le repas, qui se passe dans la bonne humeur, je ne cesse de penser

à Nicolas et à ses trois filles. Ce sont elles qui auraient dû se trouver à ma

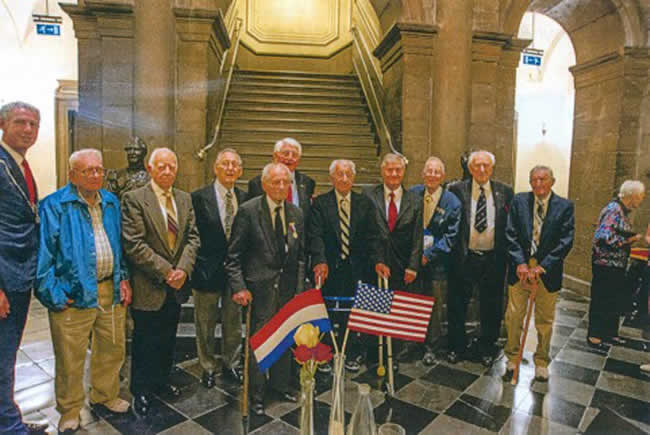

place. Malheureusement, elles sont toutes trois décédées. A l'issue du dîner, un

vétéran fait une petite allocution, puis il remet au bourgmestre, sous les

applaudissements, un drapeau avec le fameux écusson de la 30ème

Division d'Infanterie. On les appelle ensuite. Ils sont neuf survivants. On les

photographie avec le bourgmestre et moi au milieu d'eux. Je suis vraiment aux

anges... Nouvelle photo, avec les mêmes et quelques autres personnalités. Je

suis un des héros de la fête. Et pourtant mon seul mérite a été de sortir

Nicolas Beaurieux de l'oubli. Il est vrai que sans moi, il serait resté à

jamais, suivant la dernière ligne de l'article de Vikkie Bartholomeus " le

héros inconnu de Maestricht ". Le lendemain, dimanche 14

septembre, mon fils Philippe et moi pénétrons dans le palais provincial. Au

rez-de-chaussée, un lunch réunit les GI's et les invités : croissants, tartes,

café, thé à volonté. Nous buvons une tasse de café, debout devant une petite

table circulaire lorsque nous sommes rejoints par un vieux couple et un

troisième personnage. A sa tenue, je devine que le mari est un vétéran. Je lui

pose la question. Il me répond par l'affirmative. Je lui déclare alors: " I am very happy to meet you (Je suis

très heureux de vous rencontrer) ". Lui aussi il l'est manifestement.

Il engage aussitôt la conversation, s'imaginant que mon anglais est aussi

parfait qu'il ne l'était il y a plus de cinquante ans, au début de ma carrière

professionnelle. Je dis à mon fils: " Je crois comprendre qu'il a détruit

un char allemand avec une roquette et qu'il en est très fier ". Découvrant que nous

sommes francophones, le troisième m'adresse la parole en français : " Vous

avez bien compris ". Je suis ravi. S'il est

allé à Eben-Emael, il a dû forcément passer à Wonck, mon village. Qui sait, il

a peut-être croisé l'enfant de 5 ans et 8 mois que j'étais en septembre 1944. " Son plus mauvais

souvenir ? " Quand il a été blessé en

traversant le Rhin et que deux de ses amis ont été tués à ses côtés. "

Cela on ne l'oublie pas, on ne l'oublie jamais " ajoute-t-il avec

mélancolie. Il admet volontiers

qu'ils sont toujours bien reçus quand ils reviennent en Europe. " Mais on

mange trop. C'est mauvais pour la santé ". '' A-t-il toujours son uniforme

? " Oui ! mais vous ne

l'aurez pas " me déclare-t-il avec un léger sourire. Il est perspicace notre

bonhomme ! Il faut malheureusement

interrompre cette agréable conversation. La cérémonie va débuter en bord de

Meuse, près du monument érigé en l'honneur de " The 30th infantry division

The old hickory[2]

". Une garde d'honneur,

constituée par de jeunes soldats américains en tenue d'apparat, entoure la

bannière étoilée, le drapeau néerlandais et deux autres étendards de régiment.

Une magnifique chorale interprète alors deux beaux chants, puis la flamme

sacrée est rallumée au monument. La chorale, toujours aussi talentueuse,

exécute ensuite les hymnes des deux pays. C'est émouvant de voir ces vétérans

se tenir debout et saluer pendant leur interprétation. Le Gouverneur de la

province du Limbourg, le Bourgmestre de Maestricht, puis l'ambassadeur des

Etats-Unis prononcent alors un discours. Plusieurs gerbes de fleurs sont

déposées au pied de l'imposant monument en béton. Des jeunes gens, en tenue

sportive, apparaissent entourant un flambeau. Ils prennent place dans une

barque et descendent le fleuve. Ils vont se relayer ensuite jusqu'au cimetière

de Margraten, où sont enterrés plusieurs soldats de la 30ème

Division d'Infanterie U.S. C'est la fin de cette

belle cérémonie qui s'est déroulée sous un soleil radieux. Quelques convives de

la veille m'entourent. Ils sont invités pour le repas de midi au petit château

du célèbre musicien André Rieu. Ils s'étonnent que je ne serai pas de la

partie. Monsieur van Lijf, qui a tout entendu, s'approche. Il me prie de

l'excuser. " C'est monsieur Rieu qui

invite. Je ne pouvais pas le faire à sa place. Tout s'est organisé dans la

précipitation ..." Dommage! Cela ne m'aurait pas déplu d'admirer

André Rieu jouer du violon, en passant de table en table. Mais ne faisons pas

grise mine ! Grâce à mon vieil ami Nicolas, j'ai assisté en deux jours à deux

belles cérémonies. Aussi l'idée a-t-elle germé dans mon esprit, sur le chemin

du retour : afin qu'on ne l'oublie plus, je vais lui consacrer un ouvrage et

raconter son extraordinaire histoire. Nicolas Beaurieux sauveur de

Maestricht OCTOBRE 1975 Je viens d'entamer le 10ème

chapitre de mon premier livre: " Journal d'un petit village sous la botte

allemande " que je publierai en décembre 1977 dans les grottes[3]

de tuffeau de Wonck. Ce chapitre doit traiter

de l'arrivée des Américains dans la vallée du Geer et du rôle joué par la

Résistance locale lors de la libération. Malheureusement, j'ai beau chercher,

je ne trouve pas de faits saillants à mettre à l'actif de celle-ci. Bien au

contraire ... Lorsque je me souviens subitement de l'exploit réalisé par

Nicolas Beaurieux de Roclenge-sur-Geer, un village voisin, dont on a toujours

dit qu'il avait sauvé la ville de Maestricht de la destruction. J'interroge mon père qui

le connaît très bien et pour cause ! ils sont tous deux musiciens et ils ont

presté ensemble à de nombreuses reprises. Il me dit que Nicolas a traversé les

lignes ennemies en septembre 1944 pour porter un pli américain à Maestricht et

que ce pli aurait sauvé la ville. Pour en savoir plus, je me décide à rendre

visite à l'intéressé, rue Grand Brou à Roclenge-sur-Geer. Nicolas Beaurieux

m'accueille chaleureusement dans sa modeste maison. Aux murs de sa cuisine sont

fixés de nombreux diplômes patriotiques dont deux attirent particulièrement mon

attention : l'un de la ville de Maestricht, signé par le bourgmestre et les

échevins de la cité, qui honore son admirable conduite, suite à son action

" en faveur de la délivrance et du salut de la ville " ; l'autre

signé par le général Dwight David Eisenhower, Supreme Commander. Décidément Nicolas a

accompli un exploit exceptionnel pour mériter pareils éloges... Je l'interroge aussitôt.

Intarissable, il m'explique dans les moindres détails la mission dont il a été

chargé par les forces américaines et la façon dont il l'a accomplie. Je prends

des tas de notes et le laisse parler jusqu'à la fin, sans l'interrompre. La mission consistait

bien à porter un message de l'armée américaine au bourgmestre de la ville de

Maestricht et ce fameux message a sauvé celle-ci. Quand je lui demande le

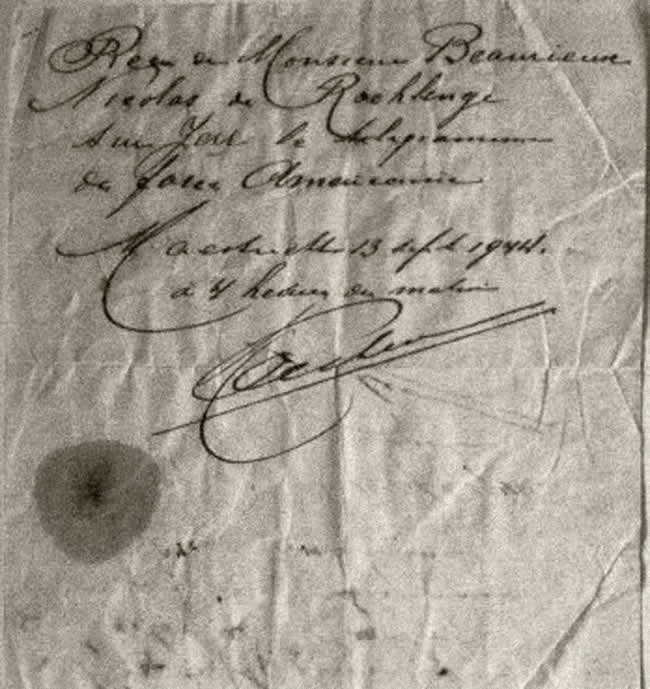

contenu de celui-ci, Nicolas m'avoue qu'il ne l'a jamais su. " Vous l'avez bien remis au bourgmestre ? " " Oui ! mais il était destiné à la

Résistance hollandaise." L'histoire est

fantastique, prodigieuse, héroïque. Malheureusement je ne pourrai l'insérer

dans mon livre car il me manque l'essentiel : le message. Qu'avait-il donc

d'exceptionnel ce fameux message pour qu'à lui seul il sauve toute une ville ? Je prends congé à la fois

ravi et très déçu. Ravi car j'ai pu dialoguer longuement avec un véritable

héros, déçu car je ne pourrai le sortir de l'oubli et le mettre en lumière

comme il le mériterait. Il me faut à tout prix trouver ce fameux document. Mais

existe-t-il encore ? Et dans l'affirmative où se trouve-t-il et comment

procéder pour orienter mes recherches ? Procédons par ordre !

D'abord, je dois disposer d'un excellent bilingue pour m'aider. En effet, si

j'ai étudié le néerlandais, si je sais m'exprimer assez correctement dans cette

langue, je me sens incapable de mener, tambour battant, une conversation

concernant un tel sujet. Je réfléchis un moment. Cet interprète, mais je l'ai

sous la main. Depuis douze ans, je travaille aux Ciments Portland Liégeois à

Haccourt, en qualité d'adjoint du Directeur administratif et financier, que je

remplacerai d'ailleurs trois ans plus tard. Nous vendons beaucoup de ciment dans

le pays flamand et aux Pays-Bas. Notre chef d'expéditions est dès lors, comme

il se doit, parfaitement bilingue. Dès le lendemain, je vais le

trouver. " Monsieur Dolfeyn, j'ai

besoin de vous." Monsieur Dolfeyn est anversois

d'origine et maîtrise dès lors parfaitement la langue de Guido Gezelle. "J'écris un livre d'histoire

sur mon village et la vallée du Geer. Un résistant a porté une missive de

l'armée américaine, de la plus haute importance, au bourgmestre de Maestricht

dans la nuit du 12 au 13 septembre 1944. Je dois absolument prendre

connaissance de cette lettre. Je voudrais que vous téléphoniez à Maestricht

mais je ne sais à qui vous devez vous adresser. Au bourgmestre actuel ? A son secrétaire ? A un échevin

ou au service des archives ? Vous voyez, c'est très spécial." Monsieur Dolfeyn fronce

les sourcils. Il réfléchit un instant et saisit le téléphone. " Je vais téléphoner à la

douane." A l'époque, le Marché Commun

existait déjà. Mais ce n'était pas comme de nos jours où les frontières sont

supprimées, et que les hommes et les produits peuvent circuler librement entre

les pays de la Communauté Européenne. Notre ciment expédié aux Pays-Bas devait

dès lors être accompagné de documents spéciaux qui étaient vérifiés à la

frontière. La conversation s'engage

aussitôt, franchement amicale. Au bout d'un certain temps, monsieur Dolfeyn

raccroche. " Vous avez de la chance " me dit-il. C'est vrai qu'au cours de

mon existence, dame chance est venue souvent me prendre par la main. " Vous avez de la chance

car mon interlocuteur est le beau-frère du conservateur des archives de la

ville de Maestricht. Vous aurez la photocopie du document demain, en arrivant

au bureau. " J'esquisse un sourire

sceptique. " Encore faut-il qu'il

existe toujours." " Oui bien entendu ! Mais

s'il a été conservé, vous aurez la photocopie demain." Je le remercie

chaleureusement et vais reprendre mon travail. Inutile de dire que j'ai très

mal dormi la nuit, me tournant et retournant souvent dans mon lit. Inutile

d'ajouter aussi que je n'ai jamais été aussi matinal, le lendemain à la

cimenterie. J'ouvre la porte. Que vois-je ? Une enveloppe blanche,

sans la moindre indication, posée sur mon bureau. Mon cœur bat à tout rompre.

J'ouvre nerveusement l'enveloppe. A l'intérieur se trouve le fameux pli et, qui

plus est, il est rédigé en français. On distingue nettement que le document a

été dactylographié par une machine américaine car les accents ont été ajoutés à

la plume. J'en prends aussitôt

connaissance. Je lis le texte une fois, une deuxième, puis une troisième fois.

Je comprends beaucoup mieux ce qui s'est réellement passé. Cependant, il reste

un petit coin de voile à soulever. Mais je ne doute pas un seul instant que je

vais trouver. Je mets mes notes en

ordre avant de retourner chez Nicolas Beaurieux. Il approuve le récit et me

fournit encore certains détails sur sa mission. Je lui dis que j'ai retrouvé le

message mais qu'il n'apprendra le contenu qu'avec la publication de mon livre

que je lui offrirai.[4]

Il me confie alors tous les articles publiés à l'époque dans la presse, pour

m'aider à la rédaction définitive de mon texte. Dans l'un de ceux-ci, paru en

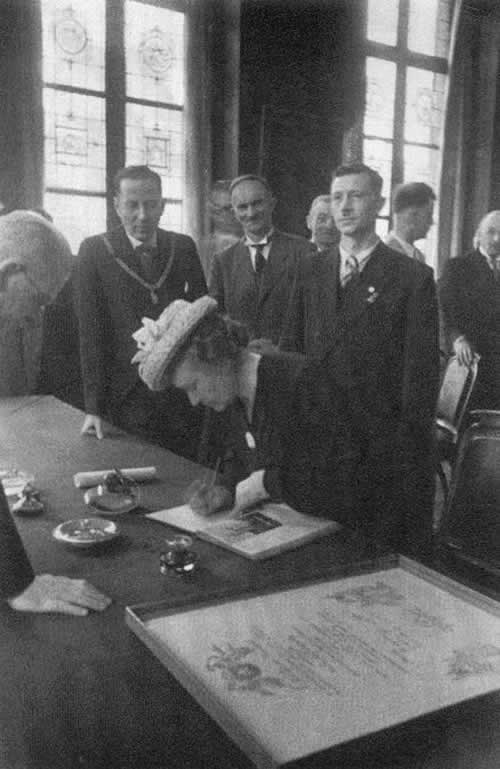

1949 à l'occasion de la réception officielle de Nicolas et de sa famille à Maestricht,

je trouve la pièce manquante à mon puzzle. Maintenant tout est désormais clair :

Nicolas a bien sauvé la ville de Maestricht de la destruction totale. Avant mon départ, il

ouvre un dernier tiroir de son vieux buffet et me tend un magazine néerlandais,

datant lui aussi de 1949, avec quatre belles photos de la réception officielle.

Le titre est éloquent : " Nic Beaurieux : redder van Maastricht ",

" Nicolas Beaurieux : sauveur de Maestricht ". Qui était Nicolas Beaurieux ? Nicolas, Joseph, Adolphe Beaurieux voit

le jour dans le coquet village de Roclenge-sur-Geer, le 16 avril 1903 à onze

heures du soir. Son père, Louis Beaurieux, trente-neuf ans, exerce le pénible

métier de terrassier, ce qui exige une condition physique particulière. Sa

mère, âgée de quarante-cinq ans, s'appelle Marie-Thérèse Frenay. Comme la plupart des enfants de la

vallée du Geer, à cette époque, il ne fréquente que l'école primaire. Puis il

se fait embaucher dans une ferme de la localité. Journalier, il travaille

souvent au grand air, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Quand il n'est pas au

boulot, c'est encore et toujours dans la nature qu'il passe la majeure partie

de son temps, sillonnant les bois et les champs, observant les animaux, plaçant

des collets pour attraper un lapin ou un lièvre afin d'améliorer l'ordinaire. Il n'a que seize ans lorsque sa maman

décède, ce qui va – si besoin en est – forger davantage son caractère. Quatre

ans plus tard, en 1923, il accomplit son service militaire dans la cavalerie

malgré sa grande taille: 1 mètre 83. Il est très maigre : 62 kilos d'après son

carnet sanitaire individuel. Mais c'est un faux maigre, car il est doté d'une

force physique peu commune, sans doute héritée de son père. En effet, chaque

fois que je le rencontrais, alors même qu'il était âgé de 72 ans, je redoutais

de lui serrer la main. Sa poigne était telle que j'avais l'impression qu'il

allait me broyer les doigts. Mais n'anticipons pas ! Cavalier au 2ème escadron du

1er régiment des Guides, le jeune Beaurieux a, un jour, l'insigne

honneur de faire partie de l'escorte à cheval de la reine Elisabeth. Mais plus

encore que pour les chevaux, il éprouve une passion immodérée pour les armes.

C'est ainsi qu'il devient rapidement un tireur exceptionnel. J'en veux pour preuve cette anecdote qui

m'a été rapportée par un certain René Desamory, habitant de Boirs. Les faits se

déroulent après la guerre. René se promène dans les champs lorsqu'il voit Nicolas

Beaurieux, en tenue de treillis, tapi dans l'herbe, avec un fusil dans les

mains. "

Bonjour Nicolas ! " " Chut ! " fait celui-ci et, d'un geste vigoureux de la

main, il ordonne à son visiteur de se coucher près de lui. Baissant la voix, René lui demande ce

qu'il fait là. " Chut ! " fait encore Nicolas. Le temps passe. René Desamory est bien

obligé de garder le silence et de rester à ses côtés, sans bouger. Après une

longue attente, il voit apparaître à 20 mètres un renard au-dessus du talus et

traverser le chemin creux à vive allure. Nicolas pousse aussitôt un grand cri.

Effrayé, l'animal s'immobilise une fraction de seconde. Réflexe fatal car le

coup part et atteint le renard. Ravi, Nicolas Beaurieux se tourne alors vers

son compagnon, en arborant un large sourire d'enfant. " Ce maudit animal venait voler mes poules. J'ai suivi ses traces et j'ai

remarqué qu'il traversait ce chemin, toujours au même endroit." Il

jette aussitôt le goupil, comme un trophée, sur ses épaules et redescend dans

la vallée en sifflotant. La commune de Roclenge va d'ailleurs

exploiter ses talents. Le 24 juillet 1946, le bourgmestre Rousseau lui délivre

un certificat spécial. « Le Collège des Bourgmestre et Echevins

de la commune de Roclenge déclare que le nommé Beaurieux Nicolas, domicilié rue

Grand Brou n° 172, garde particulier, est autorisé à détruire les bêtes

nuisibles avec une arme à feu sur le territoire de la commune de

Roclenge. La demande d'agréation comme garde est au Gouvernement provincial[5]

depuis plus de quatre mois.

Le Bourgmestre

Rousseau Tireur exceptionnel

certes, mais parfois un peu inconscient... Par une belle journée

d'été, son vieux père s'est rendu dans la petite cabane installée au fond du

potager pour satisfaire un besoin bien naturel. A l'époque en effet, la plupart

des maisons dans la vallée ne disposent pas encore de toilettes modernes comme

c'est le cas de nos jours. Il fait très chaud. Le vieux Louis a laissé la porte

grande ouverte. Il est penché vers l'avant. Seule sa pipe dépasse la porte.

Voulant lui jouer un tour, Nicolas va chercher sa carabine. Il vise, fait feu

et tire la pipe hors de la bouche de son père. Vous devinez aisément la colère

du brave homme et les vifs reproches qu'il adresse aussitôt à son fils ... Le 6 septembre 1930,

Nicolas Beaurieux épouse une jeune fille d'Eben-Emael, Catherine Liégeois, âgée

de vingt-huit ans. De leur union vont naître trois filles : Thérèse (dite

Thésa) le 15 juin 1931, Marguerite (dite Maggy) le 30 juin 1933 et Elise (dite

Lisette) le 23 avril 1936. Nicolas nage

véritablement dans le bonheur dans son pittoresque village de

Roclenge-sur-Geer, d'autant plus qu'il a trouvé, juste avant son mariage, un

emploi stable dans une usine de Herstal, en tant que machiniste. Mais ce n'est pas là sa

seule activité. Doté d'une santé peu commune, toujours prêt à rendre service à

ses concitoyens, il cueille, après journée, des fruits en été et en automne. En

hiver, il élague les nombreux peupliers, dans cette vallée si propice à ces

géants. Grâce à des pointes de fer adaptées aux talons de ses chaussures, les

" gripètes " en wallon, qu'il enfonce dans l'écorce, il escalade le

tronc de ces arbres majestueux sur une hauteur de quinze mètres. N'ayant pour

unique protection qu'une lanière en cuir, pour s'attacher et éviter de tomber

en arrière, il coupe alors avec une serpe les branches superflues. Il faut du

cran et ne pas souffrir du vertige pour oser exercer ce métier particulièrement

dangereux et mériter le salaire de la peur, comme on le qualifie dans la

région. Mais la peur, nous le savons déjà, c'est un mot que Nicolas ne connaît

pas ... Au début de l'hiver, il

capture des blaireaux pour récupérer l'épaisse couche de graisse dont ils sont

enveloppés, ce qui leur permet d'hiberner. Il vend alors celle-ci à ses propres

clients dans la commune, car elle est particulièrement efficace pour soigner

les engelures. Il vend également, à un marchand ambulant, la fourrure des

renards qu'il abat de temps en temps. Ce géant au grand cœur,

cet excellent patriote, cet homme véritablement amoureux de la nature a une

autre passion : la musique. Il fait en effet partie de la " Royale

Harmonie Grétry " de son village et y joue du bombardon, ce qui ajoute

encore à sa haute stature. Si la musique adoucit les

mœurs, elle n'atténue cependant pas la haine implacable qu'il voue aux

Allemands qui, au cours de la Grande guerre, ont brûlé la ville de Visé toute

proche, massacré des civils innocents dans les villages d'Heure-le-Romain et de

Hermée, assassiné le 18 août 1914 Jean Derriks, le brillant député permanent de

Roclenge, et surtout tué deux membres de sa famille, dont le soldat René

Beaurieux du 15ème régiment d'artillerie, mort de ses blessures le 8

octobre 1918 à l'hôpital de campagne de Hoogstade, un mois avant l'armistice.

Tout cela Nicolas ne peut l'oublier, encore moins le pardonner... La guerre Le vendredi 10 mai 1940 à 3 heures 30 du

matin, une grande partie des habitants de la vallée sont réveillés en sursaut

par des coups de canon. Les femmes s'affolent aussitôt. " Mais c'est la guerre..." Les maris tentent de les rassurer "

Mais non ! Ce n'est qu'un simple

exercice ". " A cette heure ?... " Ceux qui ont compté les détonations se

rendent compte, au contraire, que l'alerte est sérieuse. En effet, il avait été

convenu avec le major Jottrand, commandant la garnison du fort d'Eben-Emael,

qu'en cas de menace réelle, la coupole 120 avertirait la population des environs

en tirant vingt coups de canon, à raison de cinq coups par point cardinal. A leur insu, les habitants ont même eu

droit à trois heures supplémentaires de repos et donc de tranquillité. En

effet, la garnison a été informée par la sonnerie du clairon, dès minuit

trente-deux, que la guerre était imminente.[6]

Dans la pagaille et l'affolement général qui en ont résulté, les officiers ont

tout simplement oublié de donner l'alarme aux civils, préoccupés qu'ils étaient

par le déménagement dans la caserne souterraine, du mobilier et du matériel qui

se trouvaient dans des baraquements, en attendant que l'installation du

chauffage soit complètement terminée dans le fort. Puis lorsqu'ils se sont

rendu compte de leur oubli, ils ont constaté que la coupole 120, qui devait

tirer ces fameux coups, était hors d'usage, victime vraisemblablement,

affirmera-t-on après le conflit, de saboteurs installés sous l'uniforme belge à

l'intérieur des fortifications[7]. C'est donc les artilleurs de la coupole

sud qui ont été chargés de faire connaître, aux habitants des alentours, la

terrible nouvelle et d'arracher en même temps de leur lit les soldats de la

garnison, normalement en cantonnement à Wonck, mais qui bien souvent et

contrairement au règlement logent chez leurs parents, leur épouse, voire chez

leur fiancée, parfois dans d'autres villages. Moins d'une heure plus tard, la dramatique

information est confirmée par d'autres détonations, retentissant dans la nuit

et provenant de la même direction, c'est-à-dire d'Eben-Emael. Ce sont les explosions

des charges creuses qu'utilisent les aéroportés allemands, venus à bord de

planeurs, pour réduire au silence la redoutable forteresse. Cette fois, le

doute n'est plus permis : la Belgique, bien malgré elle, est de nouveau entrée

en guerre ... Peu de temps après, des avions par

centaines constellent un moment le ciel. Civils et militaires s'interrogent,

observant anxieusement les formations serrées qui, à haute altitude, se

dirigent vers leurs objectifs : aérodromes et voies de communications importantes. Catherine Liégeois est à ce moment

doublement inquiète. Elle pense à sa famille dans le village d'Emael, dont on

perçoit maintenant le bombardement. Elle pense aussi à son mari Nicolas qui lui

a fait part de son intention de combattre, en dépit de son âge, 37 ans, et de

leurs trois enfants, dont l'aînée est à peine âgée de 9 ans ... Nicolas

pourrait s'abstenir de toute initiative et attendre sagement le déroulement des

événements. En effet, il a reçu l'année dernière un document lui indiquant,

qu'à partir du 1er mars 1939, il faisait partie de l'armée

territoriale sans affectation de mobilisation. Il a dû par la même occasion

remettre sa tenue de voyage, en d'autres termes son uniforme, au commandant du

canton de gendarmerie. Mais Nicolas ne l'entend pas de cette oreille. Il aime

trop l'action et veut absolument accomplir son devoir. En fin d'après-midi, il

se présente à la gendarmerie de Roclenge et réclame une arme de guerre, le

fusil qu'il utilise régulièrement ne pouvant lui permettre de se mesurer aux

Allemands. Les gendarmes hésitent, mais sur ses insistances, ils finissent par

céder et lui fournissent un fusil de guerre. Etant donné l'afflux des mauvaises

nouvelles, les représentants de l'ordre ne risquent pas grand-chose, en

remettant une telle arme à un tireur aussi chevronné. Ragaillardi, Nicolas

Beaurieux s'en retourne chez lui. Si l'ennemi franchit le double obstacle que

constituent la Meuse et le Canal Albert, ce dont il doute cependant comme la

plupart des gens, il mènera sa propre guerre, en se faisant franc-tireur ... Le lendemain, dans le courant de l'après-midi,

des rumeurs inquiétantes circulent dans le village. On répand que cela ne va

pas bien pour l'armée belge. Des ponts n'auraient pas sauté sur le Canal

Albert. En outre, le fort d'Eben-Emael, l'orgueil de la nation, ce fort

considéré comme étant imprenable, se serait rendu en fin de matinée[8].

On aurait même vu les premiers éléments motorisés de l'armée allemande dans la

ville toute proche de Tongres. A Tongres ? Le sang de Nicolas ne fait

qu'un tour. Si l'information s'avérait exacte, les Allemands seraient dans peu

de temps à Roclenge. Nicolas saisit son arme pour aller se joindre aux soldats

belges encore présents dans le village. Hélas ! Il n'en trouve plus. Tous ont

déguerpi pour éviter d'être encerclés. Seuls les avions à croix gammée

continuent de survoler la vallée, mitraillant sur tout ce qui bouge, lâchant au

hasard des bombes sur les fermes. Nicolas va se dissimuler dans un bois. Se

rendant compte de la situation grotesque dans laquelle il se trouve, il

réfléchit tristement sur la conduite à suivre lorsque le vrombissement d'un

avion lui fait lever la tête. Il aperçoit soudain un parachutiste descendant

lentement vers le sol. C'est un éclaireur ennemi que les avions lâchent de

temps en temps pour informer et orienter les troupes. Nicolas Beaurieux, à

grandes enjambées, court dans sa direction. Le para allemand touche terre

lourdement. Il se débarrasse aussitôt de son parachute. Puis après

s'être rendu compte qu'il ne court aucun risque, il se met à consulter

longuement une carte, observé à distance par Nicolas Beaurieux. Il part ensuite

résolument dans une certaine direction. Nicolas, qui connaît les

lieux comme sa poche pour les avoir tant de fois arpentés, a deviné l'endroit

où le Boche veut se rendre. Tout en courant, il coupe au plus court et va se

poster en embuscade. Il arme son fusil et patiente. L'attente n'est pas bien

longue. Comme prévu, le para arrive, longeant une haie, le dos courbé pour

mieux se protéger. De temps en temps il relève la tête pour s'enquérir s'il n'y

a pas le moindre danger. Nicolas, qui l'a déjà dans sa ligne de mire, le laisse

approcher encore, encore ... L'Allemand se relève de nouveau. Une détonation et

l'ennemi tombe à la renverse, une balle en plein front. Nicolas se précipite aussitôt,

lui enlève sa Schmeisser,[9]

lui arrache le ceinturon avec les trois chargeurs. Il s'empare également de sa

toile de tente bariolée. Après quoi, il dissimule le corps derrière la haie.

C'est son premier acte de guerre. Il y en aura d'autres... Le dimanche 12 mai très

tôt dans la matinée, le village de Roclenge est occupé par les troupes

allemandes. Elles ne sont pas venues de Tongres, mais de l'autre côté de la

vallée. Elles ont traversé le Canal Albert par le pont de Vroenhoven pris

intact par des aéroportés, à l'aube il y a deux jours. Puis les villages de

Riemst et de Zichen, avant d'aboutir dans la campagne de Wonck. Elles sont

descendues dans la vallée par la forte pente du Lovain, arrêtant au passage

tous les hommes âgés de 16 à 40 ans, qui s'étaient réfugiés dans les grottes de

tuffeau.[10]

Une partie s'est dispersée dans les villages de Wonck et de Bassenge. Une autre

a poursuivi sa route jusqu'à Roclenge. La rage au ventre,

Nicolas Beaurieux assiste à leur déploiement. Il est impressionnant : des

centaines d'hommes, des chevaux, des camions, des canons et des chars. Une

véritable machine de guerre. Sans oublier les nombreux avions qui les protègent

lors de leur progression... Les deux malheureux

ponts, pris par surprise sur le Canal Albert, ont ouvert une brèche dangereuse

dans le dispositif belge de défense. Aussi, les Alliés vont-ils essayer de la

colmater, en détruisant les deux ponts en question. Vers 13 heures 30,

dix-huit Breguet 693[11]

du groupe d'assaut français 1/54 se ruent sur Vroenhoven. Ils sont aussitôt

accueillis par un feu nourri de l'ennemi. Afin d'empêcher le bombardement du

pont, les Allemands ont placé quatre camions de chaque côté de l'ouvrage et

doté chacun de quatre mitrailleuses, dressées droites comme des chandelles.

Lorsqu'un avion apparaît, elles ouvrent immédiatement le feu, sans changer

d'angle de tir. De sorte qu'il est impossible de se présenter dans l'axe du

pont, sans être aussitôt abattu. Les Allemands vont

d'ailleurs encore renforcer la défense. Tous les cinquante mètres, le long du

canal, sur les quatre kilomètres qui séparent le pont de Vroenhoven de celui de

Veldwezelt, ils vont installer une pièce de flak (D.C.A. automatique constituée

de quatre petits canons aux longs tubes[12]) Sur les dix-huit Breguet,

huit avions sont abattus. L'un d'eux, s'allumant comme une torche, parvient

néanmoins à se poser, train rentré, à la limite de Roclenge-sur-Geer et de

Millen. Le pilote réussit à s'extirper à temps de l'appareil. Hélas ! le mitrailleur,

installé à l'arrière, a été atteint mortellement par un projectile. Son corps,

à moitié calciné, est penché vers l'extérieur sur le bord de la carlingue. Deux jours plus tard,

Nicolas Beaurieux, l'homme à tout faire, est requis par le bourgmestre pour aller

récupérer le corps du malheureux aviateur et l'enterrer dans le cimetière,

derrière le chœur de l'église paroissiale. L'avion restera de

nombreuses semaines au milieu des champs. Curieusement, il va être la cause de

la mort d'un vieux Roclengeois. Le 27 juin 1940, Pierre Gilles, un journalier

de 74 ans, travaille à proximité de l'appareil. Soudain un violent orage

éclate. Afin de se mettre à l'abri de la pluie, le malheureux a la mauvaise

idée de se réfugier sous une aile de l'avion. Un éclair s'abat sur l'épave et

foudroie le Roclengeois. Une fois de plus, Nicolas Beaurieux est chargé de

recueillir la dépouille mortelle. Ce faisant, il aperçoit soudain, sur le sol

détrempé, deux pièces d'argent brillant au soleil, qui a fait suite à l'averse.

Il se penche et les ramasse. Ce sont deux pièces de monnaie française.

Lorsqu'il rentre à la maison, après avoir effectué sa pénible mission, il

confie les deux pièces à son épouse et déclare en présence de ses trois enfants

: " Cet argent appartenait au

malheureux aviateur français. Il faudra le remettre à sa famille lorsque la

guerre sera finie". Nous verrons par la suite

comment cette noble résolution fut tenue... Le résistant L e mardi 28 mai 1940, l'armée belge,

sous les ordres de son Roi Léopold III, dépose les armes après une fort

honorable campagne de dix-huit jours, face à un ennemi nettement supérieur en

hommes, matériel et armement. La capitulation est signée au château d'Anvaing.

Le représentant des forces allemandes n'étant autre que le Major-Général

Frédéric Paulus, chef d'Etat-Major de la redoutable 6ème Armée

allemande, qui a établi son Quartier-Général durant quelques jours au

presbytère de Wonck.[13]

Nicolas Beaurieux entre aussitôt dans la résistance. Non pas dans un quelconque

réseau, car il n'en existe pas encore, mais dans sa résistance à lui, en tant

que patriote modèle qu'il a toujours été. Certes,

il renonce à faire le coup de feu car il ne veut pas mettre en danger la vie de

sa famille et de ses concitoyens. Mais il va agir à titre personnel par des

actes qui, si modestes peuvent-ils être au début, vont occasionner au fil du

temps de plus en plus de dommages à l'ennemi. Quelles furent ses principales actions ?

Un diplôme envoyé à Nicolas, onze ans après le conflit, les résume

parfaitement. Royaume de Belgique Le Ministre de la Défense

Nationale a l'honneur de faire savoir à Monsieur Beaurieux Nicolas que, par sa

décision, en date du 2 février 1956, il a été cité à l'ordre du jour du

Régiment, avec attribution d'un Lion de Belgique à apposer sur le ruban de la

médaille commémorative de la guerre 1940-1945 pour "Membre des Milices Patriotiques.

Prit part au sabotage de voies ferrées, de matériel roulant, etc... Transporta

des armes, des munitions et des explosifs. Participa activement aux opérations

libératrices du territoire. Fit des prisonniers ".[14] Tout est là, tout est

dit... Procédons par ordre, en

fonction des renseignements que m'avait fournis Maggy, sa deuxième fille,

lorsque je préparais, en septembre 2010, la conférence que j'allais donner à

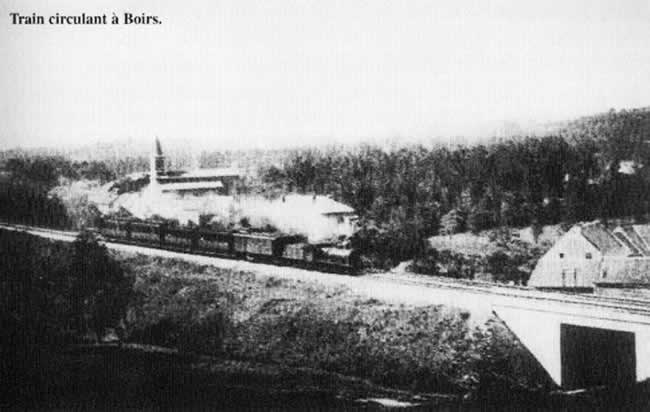

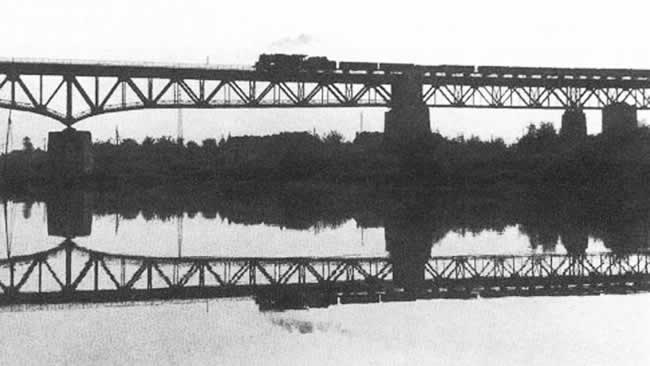

Eben-Emael sur son illustre père ! Le 10 mai 1940 à 20

heures 30, le génie belge fait sauter le viaduc de Bassenge et les ponts de la

ligne de chemin de fer, la fameuse ligne stratégique qui relie Aix-la-Chapelle

à Tongres. Dès que ceuxci seront réparés, après de nombreux mois de travaux, et

que la circulation des trains sera rétablie, Nicolas Beaurieux va se faire un

énorme plaisir en sabotant, par de petits actes bien ciblés, cette ligne aussi

importante pour l'ennemi qu'au cours du premier conflit. Qu'a-t-elle donc de

spécial cette ligne ? Ce sont les Allemands qui

l'ont construite durant la " Grande Guerre ", lorsque le front s'est

stabilisé à l'ouest et qu'ils se sont rendu compte que les hostilités allaient

durer beaucoup plus longtemps que ne l'avaient prévu leurs stratèges. Afin de disposer d'une

deuxième voie ferrée entre l'Allemagne et la Belgique, ils ont décidé de relier

le réseau belge, à partir de Tongres, à la ligne Welkenraedt-Aix-la-Chapelle. Pour amener le plus vite

possible des troupes et du matériel sur le front, ils ont pris toute une série

de décisions dans l'élaboration du projet : Tout d'abord, la ligne en

question devait être à deux voies. Pour qu'elle soit rapide, elle devait être

la plus courte possible, plate sans la moindre pente, constituée de belles

lignes droites, avec limitation maximale de courbes. Tout cela afin de

permettre la circulation, dans les deux sens, de très longs convois de près de

cinquante wagons. Afin d'éviter le moindre

obstacle, elle ne devait croiser aucune autre voie ferrée, aucune route. Il ne

devait dès lors y avoir aucun passage à niveau, mais des viaducs ou des ponts

tous les kilomètres pour enjamber les routes ou de simples chemins de campagne. Des gares, avec des voies

d'évitement, devaient être construites, tous les huit kilomètres afin de

pallier tout incident. Des cabines de signalisation étaient prévues à l'entrée

et à la sortie de chaque gare et le long des voies. Le projet étant

définitivement adopté fin janvier 1915, le chantier va débuter immédiatement.

Des milliers d'hommes vont travailler pour mener à bien cet imposant chantier :

des Allemands tant civils que militaires, des Belges et de nombreux prisonniers

russes. Il va nécessiter des ouvrages d'art très importants, comme notamment

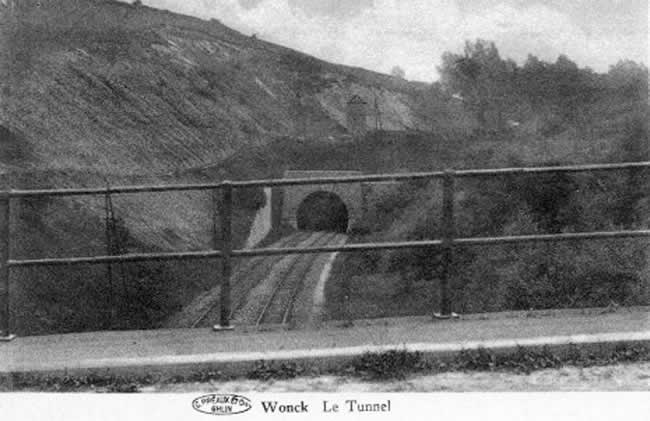

l'imposant viaduc de Berneau, le percement de plusieurs tunnels, comme celui de

Veurs (2 000 mètres) et celui de Remersdael, ou encore la construction du

fameux pont en acier qui enjambe à la fois la Meuse et le canal

Liège-Maestricht.[15] Dans la vallée du Geer,

plusieurs grands travaux seront réalisés. Citons en premier lieu le percement,

à Wonck, du tunnel long de 1 640 mètres, qui relie, sous la Montagne

Saint-Pierre, la vallée du Geer à celle de la Meuse ! Avec les dizaines de

milliers de mètres cubes de terre et de craie extraits, on va aménager le talus

de plus de dix mètres de haut, côté sud de la vallée, qui va constituer

l'assiette de la voie.[16] Plusieurs ponts seront

construits, à Wonck, Roclenge, Boirs et Glons, ainsi qu'un viaduc à Bassenge

au-dessus de la route provinciale. A la limite des villages de Bassenge et de

Roclenge-sur-Geer, on aménagera une gare de manœuvres avec plusieurs voies.

Enfin à Glons, la nouvelle ligne rejoindra le chemin de fer Liège-Hasselt, dont

elle empruntera la voie jusqu'à la gare de Tongres. Une véritable prouesse

dont les ingénieurs allemands étaient passés maîtres ! Autre exploit : la ligne

stratégique sera déjà mise en service, sur une voie, à la mi-février 1917.

Moins d'un an plus tard, le 6 janvier 1918, le trafic à double voies sera

effectif sur la totalité de l'ouvrage. Les trains vont dès lors l'emprunter

nuit et jour pour approvisionner les forces allemandes sur le front, tant en

armement, matériel et munitions et leur amener suffisamment de renforts pour déclencher,

dans les meilleures conditions, leur grande offensive prévue au printemps afin

de forcer la décision avant que les Américains puissent intervenir efficacement

sur le plan militaire. Mais venons-en aux

activités de Nicolas ! Comme le talus du chemin

de fer se trouve juste derrière son potager, inutile d'écrire que la ligne va

être l'objet de "soins" particuliers de la part de notre résistant... Dans un premier temps, il

va s'en prendre aux feux de signalisation qui, c'est le cas de le dire, vont

véritablement en voir de toutes les couleurs... Régulièrement sabotés, ils vont

occasionner de graves perturbations sur la ligne. Les Allemands auront beau

organiser des patrouilles, jamais ils ne le prendront en défaut. L'homme est

bien trop rusé... Il agit seul, de jour comme de nuit, opérant bien entendu à

des endroits différents et en espaçant ses interventions. Il se déplace dans le

talus couvert d'arbres et de végétation, tendant l'oreille au moindre bruit. Il

contourne par de longs détours les ponts gardés par les Allemands. Bref, il

agit comme autrefois lorsqu'il voulait surprendre du gibier. Un jour, alors que la

famille au grand complet est en train de déjeuner, le crissement

caractéristique des roues sur les rails annonce un nouvel arrêt. Catherine

interroge son mari du regard. Celui-ci ne réagit pas. Alors la femme se fâche. " Cette fois, tu exagères. Un jour, tu vas

te faire prendre. As-tu seulement pensé à nous ? " Nicolas ne répond pas. " De plus, le train est arrêté juste derrière la maison. Tu vas me

promettre de..." Catherine n'a pas le

temps d'achever sa phrase. Plusieurs coups de feu claquent soudainement. D'un

bond, Nicolas est debout. Il se précipite à l'arrière de la maison. C'est un

convoi de Juifs. Profitant de l'arrêt du train, certains prisonniers sont

parvenus à ouvrir leur wagon. Ils courent le long de la voie, bravant les tirs

des soldats. L'un d'eux se laisse glisser le long du talus et aboutit dans le

potager. Il est blessé car il se relève difficilement. N'écoutant que son

courage, Nicolas se rue à sa rencontre. De toutes ses forces, il le soulève,

l'emporte à califourchon tout en courant et se précipite dans la maison.

Catherine a déjà fermé la porte derrière eux tandis que son mari va tout de

suite dissimuler l'inconnu à l'étage. Posté à la fenêtre,

Nicolas observe ce qui se passe à 45 mètres de lui. Les bras en l'air, les

fugitifs regagnent le sinistre convoi, certains portants des blessés, voire des

mourants. Plus rien ne se passe, fort heureusement. Après un long moment

d'attente, le train se remet en marche. La généreuse Catherine

n'a pas attendu ce moment pour administrer les premiers soins au blessé. Son

mari non plus. En courant, il est allé quérir un médecin. Celui-ci arrive en

voiture, accompagné de Nicolas. Fort heureusement, la blessure n'est pas bien

grave. Une fois rétabli, le fugitif va bénéficier de la filière, mise au point

depuis juin 1942, pour rapatrier les aviateurs alliés dont les avions ont été

abattus. Catherine, depuis

longtemps, a déjà pardonné à son mari. Elle en est même très fière. Grâce à

lui, au moins un malheureux prisonnier ne sera pas déporté en Allemagne. Elle

va cependant lui demander de redoubler de vigilance à l'avenir... Nicolas va

redoubler de vigilance, mais il va également redoubler d'audace. Durant un certain temps,

il va délaisser les feux de signalisation pour s'attaquer au matériel roulant.

Comme la gare, construite par l'ennemi durant le premier conflit, se situe à

très faible distance de son domicile (à peine 250 mètres), il va réaliser

l'exploit – mais pas trop souvent quand même – d'aller saboter nuitamment, les

wagons à l'arrêt sur la voie d'évitement. Conducteur d'un pont roulant à la

Compagnie électrique de Herstal, il sait comment s'y prendre pour neutraliser

pendant un certain temps les wagons, chargés ou non, en sectionnant d'un coup

sec le tuyau d'alimentation en air des freins ce qui évidemment les empêche de

fonctionner et peut, si on ne le remarque pas à temps, provoquer un

déraillement. Lorsque la gare n'est pas

bien gardée et qu'il dispose dès lors de beaucoup plus de temps, il pousse le

sabotage jusqu'à introduire du sable dans les points de graissage des essieux.

Ce sabotage beaucoup moins détectable produit à la longue un grippage de

ceux-ci et une immobilisation plus importante du wagon. La ligne est vraiment

devenue une aire de jeux pour lui, même si en l'occurrence il s'agit de jeux

particulièrement dangereux. Mais l'homme aime trop l'action et éprouve une

véritable fascination pour le risque, le danger. Comme ces hivers de

guerre sont particulièrement rigoureux, Nicolas a vite trouvé une solution pour

éviter à sa famille de geler dans la maison, faute de charbon. La solution

vient évidemment de sa chère voisine, la ligne providentielle. Les Allemands

réquisitionnent dans les pays occupés tout ce qui leur est nécessaire, tant

pour la population civile que pour la Wehrmacht qui livre d'âpres combats en

Union Soviétique. Des convois entiers de charbon, venant de Campine, passent

chaque semaine sous le nez de Nicolas. Afin de subvenir à ses besoins, tout en

portant préjudice à l'ennemi, il se tapit en haut du talus, à quelques

centaines de mètres en amont de chez lui, en attendant sa prochaine victime.

Les trains circulant à gauche, il se cache à très faible distance de la voie.

Comme en outre, ils ralentissent sérieusement à partir de Roclenge avant de

passer devant la gare puis d'aborder deux kilomètres plus loin la courbe qui

leur permet de s'engouffrer dans le tunnel de Wonck, Nicolas bondit de sa

cache. Puis à l'aide d'une masse il assène un coup violent pour faire sauter le

verrou. Il court un petit instant le long de la voie, s'accroche de toutes ses

forces au wagon, pour faire une petite ouverture. Quand il réussit, le charbon

dévale à toute vitesse suite au cahotement. Il n'y a plus qu'à se servir ...

Furtivement, il remplit des sacs en jute, qu'il dissimule dans le talus. Il va

ensuite les récupérer, un autre jour, une autre nuit, sans oublier la masse

qu'il récupère en premier lieu, bien entendu. Il en dépose partout, dans le

petit local qui sert de buanderie, dans son poulailler et même derrière la

cloison sous l'escalier. Celle-ci va d'ailleurs lui jouer un drôle de tour. Durant le repas, en

l'honneur de la communion solennelle de Thésa, en mai 1943, la cloison en

question cède sous le poids du combustible. Une poussière noire envahit

aussitôt la pièce où se déroule le déjeuner traditionnel, maculant la nappe et

la robe blanche de la petite communiante. Bien entendu la maman n'apprécie pas,

mais le reste de la famille rit aux éclats. La bonne humeur est toujours de

mise chez les Beaurieux. Deux mois plus tard, le

village de Roclenge va être le témoin d'une véritable tragédie. Depuis le début de 1943,

les Britanniques survolent de nuit la vallée en formations serrées, pour aller

bombarder les villes, les usines, les gares et les ponts du territoire

allemand. Ils seront rejoints, à dater du 30 juillet 1943, par leurs alliés

américains qui opèrent en plein jour. A chaque passage massif des bombardiers,

les habitants éprouvent une grande joie car ils se doutent que, tôt au tard,

l'Allemagne nazie sera vaincue, cela d'autant plus que les nouvelles de tous

les fronts, diffusées par radio Londres, sont de nature à inspirer l'optimisme. Le curé Beck de la

paroisse de Wonck a pris l'habitude de noter tous les passages d'avions depuis

1942.[17]

Prenons connaissance de ce qu'il écrit le vendredi 9 juillet 1943 ! " A minuit 45, je suis réveillé :

passage intense d'avions; le bruit sourd des moteurs est soudain ponctué par le

crépitement des armes automatiques. Je me lève et je descends. La nuit est

obscure et je me demande comment les chasseurs de nuit peuvent bien livrer

combat dans cette obscurité. Il est minuit 55. Je vais voir au jardin

: rien à voir. Je rentre et je m'assieds pour lire un peu. Tout à coup, bruit

de combat, l'air est déchiré par le sifflement sauvage des appareils qui

virent... ou qui tombent !... Et puis, fracas de la chute. Nous sortons à

travers le parc pour gagner les grottes.[18]

Il fait clair maintenant, et pour cause ! Un bombardier vient d'être descendu

en flammes. J'opine pour Houtain-Saint-Siméon. Les grottes sont remplies de

fugitifs terrorisés. Dans la direction du Sud-Ouest, l'avion brûle toujours.

Les cartouches explosent. Un homme, qui a voulu se rendre compte, vient nous

annoncer que l'appareil est tombé à Bassenge, devant chez Box, près de la gare

du chemin de fer.[19]

Brusquement, la terre tremble, et on sent le souffle du déplacement d'air;

explosion de bombes sous l'influence du feu ?[20]

..." Le bombardier, un

Lancaster, a décollé la veille à 23 heures 16 de la base de Boum dans le

Cambridgeshire. Il précède le gros des bombardiers en sa qualité de " Pathfinder

" (marqueur). A son bord sept hommes, dont le plus jeune Charles King,

sergent mécanicien n'est âgé que de vingt ans. Aux commandes, Robert Palmer,

Flying Officer, 26 ans, est bien décidé à remplir valablement cette nouvelle

mission, après en avoir réussi trois autres : une à Dortmund (23/24 mai 1943)

et deux à Düsseldorf (11/12 juin 1943 et 25/26 juin 1943). En formations bien

réglées, 282 Lancaster et 6 Mosquito, qui ont quitté des aérodromes situés dans

le sud de l'Angleterre, se dirigent vers leurs cibles : des complexes

industriels dans les faubourgs de Cologne, au nord-ouest et au sud-ouest de

l'importante ville rhénane. Le raid va se solder par une grande réussite

puisque dix-neuf ensembles d'usines seront totalement ou partiellement

détruits. Quant au prix payé, il s'avèrera relativement peu élevé, comparé à

d'autres raids précédents : 7 Lancaster ne rentreront pas au petit matin et 49

lits resteront vides dans les baraquements de la Royal Air Force. Parmi les

pertes, figure le Lancaster immatriculé ED923 du 97 Squadron, piloté par Robert

Palmer. Son destin s'est joué audessus de Wonck. Un Messerschmitt, chasseur de

nuit allemand, piloté par le Leutnant Erlinghagen, venant de sa base de Saint-Trond,

fonce vers lui, guidé par le radar au sol, puis par celui de l'appareil. Il

suffit de quelques rafales pour abattre le bombardier britannique.[21] Ces mêmes rafales que le

curé Beek a entendues à 1 heure du matin et annotées dans son journal. Touché à mort, à la

verticale du centre historique de Wonck, l'avion s'est embrasé aussitôt et a

plongé vers le sol. Courageusement resté aux commandes, Palmer a tout fait pour

stabiliser l'appareil en flammes et permettre à son équipage de sauter dans le

vide. Plusieurs témoins, dont

la famille Van Roy, à Wonck sur la Haute Voie, l'ont vu passer en feu au-dessus

de la vallée. " Il faisait clair comme en plein jour " m'a raconté mon

meilleur ami André. Depuis le presbytère de Wonck jusqu'à son point de chute à

Bassenge, il a parcouru dans sa descente environ trois kilomètres. Il gît en

flammes dans une prairie, près d'un méandre du Geer. Deux membres de

l'équipage ont pu s'éjecter de l'appareil. Hélas ! l'avion était trop près du

sol. L'un s'est écrasé derrière le moulin Boelen à Roclenge, à 200 mètres de

l'impact.[22]

L'autre a eu le bonheur de voir la corolle blanche se déployer au-dessus de

lui. Malheureusement, il a abouti dans les branches du peuplier, au pied duquel

l'avion en feu s'est écrasé. Prisonnier dans les cordages de son parachute, ne

pouvant se dégager, brûlé par la chaleur intense dégagée par l'appareil en feu,

sachant ce qui va se produire immanquablement, l'homme appelle à l'aide de

toutes ses forces. Habitant à faible distance du " crash ",

Nicolas Beaurieux arrive un des premiers sur les lieux de la catastrophe. Tout

de suite, il se rend compte de la situation désespérée de l'aviateur. " Vite, trouvez une

grande échelle ! " ordonne-t-il à la famille Box, tandis que lui-même s'en

retourne rapidement à la maison pour aller chercher ses fameuses " gripètes

" qui lui permettent d'escalader les peupliers pour les élaguer. Il

revient bientôt, tout essoufflé, muni de son matériel. Avec les Box et des voisins,

qui ont déniché une grande échelle, il s'apprête courageusement à intervenir

lorsque le chargement de bombes explose soudainement, déchiquetant l'appareil,

tuant le malheureux rescapé, provoquant de grands dégâts dans les environs,

projetant les restes calcinés d'un autre membre de l'équipage contre la maison

Das, à 75 mètres du point de chute de l'avion,[23]

et un moteur à plus de 200 mètres de là, sur le coteau ouest de la vallée. Nicolas Beaurieux et les

Box l'ont échappé belle... Rageur, car il n'a pu secourir à temps le malheureux

aviateur, Nicolas va quand même escalader l'arbre, avant l'arrivée des

Allemands, et récupérer une grande partie du parachute pour faire des robes à

ses trois petites filles. Quelques jours plus tard,

Nicolas va reprendre son activité " charbonnière ". Deux autres

anecdotes à signaler: l'une particulièrement comique, l'autre qui aurait pu se

terminer de façon tragique. Un jour, Nicolas parvient

à ouvrir une fois de plus un wagon d'un convoi en mouvement. A sa grande

surprise, ce n'est pas du charbon qui s'écoule, mais une quantité

invraisemblable de choux-fleurs. Ils rebondissent sur l'accotement, dévalent le

talus et aboutissent jusque dans son potager... Contre mauvaise fortune, notre

saboteur fait tout de même bon cœur. Le soir, à l'aide d'une manne, il distribue

les légumes à tous ses voisins du Grand Brou.[24] L'hiver 1943 s'annonce

rigoureux, à l'instar des précédents. Nicolas, ayant appris qu'un couple de

vieux roclengeois étaient décédés de froid, il décrète aussitôt, lui Nicolas

Beaurieux, que plus aucun habitant de son village ne connaîtra pareille misère.

Alors il s'acharne et fait de grandes provisions de charbon. Il en récolte

tellement qu'il doit l'enterrer dans son jardin. Puis il s'enquiert auprès de

ses concitoyens et apporte le précieux combustible là où le plus grand besoin

se fait sentir. Les Allemands ont

évidemment remarqué cette activité qui ne fait que s'amplifier, car une traînée

de charbon se trouve le long de toute la voie. Or notre homme, si méfiant et si

prudent d'habitude, va commettre une énorme erreur, indigne de sa personnalité.

Alors qu'il se met à neiger, il veut absolument terminer le travail qu'il a

commencé. Il laisse malheureusement des traces noires sur le manteau neigeux.

Celles-ci aboutissent évidemment à sa maison. Le lendemain, il est arrêté par

les Allemands et incarcéré à la prison de Tongres. Nicolas plaide sa bonne

foi. Il affirme qu'une de ses poules s'est échappée. Il a voulu la rattraper car

les œufs coûtent très cher à cette époque et il a trois enfants à nourrir. Elle

a gravi le talus. Il l'a suivie et c'est là qu'il a découvert du charbon le

long de la voie. Il y en avait tout le long. Il en a ramassé pour faire du feu

pour ses trois petites filles, sa femme et son vieux père, âgé de septante-neuf

ans. Ignorant à qui ils ont

affaire, les Allemands le libèrent après quinze jours de détention, mais en le

menaçant de déportation en Allemagne, en cas de récidive. Il n'empêche, l'alerte,

cette fois, a été chaude. Aussi, se range-t-il définitivement à la

recommandation énergique de son épouse, de s'abstenir dorénavant de toute

nouvelle action. Cela d'autant plus que les réserves enterrées dans son terrain

garantissent à la famille de passer l'hiver au chaud, tout en aidant encore de

temps en temps un couple en difficulté. Définitivement ? Nicolas,

on le sait, a énormément de volonté. Il résiste à tout... sauf à la tentation.

Or l'inactivité lui pèse. Le soir du 24 décembre 1943, il va quelque peu y

remédier. Il s'absente un long moment. Son épouse craint le pire, d'autant plus

qu'il garde le mutisme, une fois rentré à la maison. Il a promis à Catherine de

ne plus s'attaquer aux convois, mais il n'a pas promis de ménager la signalisation. Un train arrive et

s'arrête juste derrière la maison. Ce n'est plus un convoi de Juifs cette fois,

mais un convoi de permissionnaires allemands. Ils boivent et chantent à

tue-tête pour fêter Noël et leur retour à la maison. Apercevant de la lumière à

l'arrière de la maison des Beaurieux, ils descendent le talus, en rigolant, et

frappent à la porte. Nicolas est bien obligé de leur ouvrir. " Choyeux Noël ! " crient-ils. Ils

offrent des friandises aux enfants et du schnaps à Nicolas et à son épouse. A

contrecœur, nos deux Roclengeois sont bien forcés de trinquer avec eux et de

boire à leur santé. Après un très long moment d'éclats de rires et de chants,

le sifflet de la locomotive les invite à regagner leurs voitures. '' Auf Wiedersehen ! Und noch Choyeux Noël ![25] Le train se remet en

marche. Médusé Nicolas ne dit mot, d'autant plus que sa petite Lisette lui

déclare : " Ils sont gentils les Allemands... "[26] Cette fois, c'est bien

décidé, Nicolas tourne définitivement le dos à celle qui fut, durant plus de

deux ans, sa généreuse voisine. Est-ce à dire qu'il

renonce à faire de la résistance ? Ce serait bien mal le connaître que d'oser

l'affirmer. Etant donné les multiples

revers subis par les armées allemandes durant l'année 1943, tant dans les

étendues glaciales de l'Union Soviétique que dans le sable chaud de l'Afrique

du Nord, ou encore dans les îles paradisiaques de Sicile et de Corse, sans

oublier le débarquement allié en Italie du Sud, un réseau F.I. (Front de

l'Indépendance) voit le jour à Roclenge-sur-Geer. Nicolas Beaurieux y adhère

avec enthousiasme. Compte tenu de sa grande

hardiesse et de sa forte personnalité, il est chargé d'une tâche particulièrement

ingrate mais très dangereuse : le transport des armes, des munitions et des

explosifs. Plus de 70 ans après les

faits, il nous est impossible de préciser comment et où il les réceptionnait, encore

moins où il les transportait. Nous savons cependant où il les cachait. Une nuit, la petite

Maggy, dix ans et demi, se lève pour aller sur le pot d'aisances. Elle entend

des chuchotements venant du rez-dechaussée. Intriguée, elle descend avec

précaution l'escalier et ouvre lentement la porte de la cuisine. Elle aperçoit

alors ses parents s'exprimant à voix basse pour qu'on ne les entende pas. Son

père est en salopette et d'une saleté repoussante. Une puanteur insupportable

parvient jusqu'à ses narines. Affolée la petite regagne

aussitôt son lit et se réfugie sous les couvertures. Le lendemain, à l'école

des Sœurs de Saint-Joseph située au bout de la rue, elle affiche une mine

particulièrement déconfite. Pendant la récréation, elle s'isole dans la cour,

elle d'habitude si gaie et si énergique. Son regard, particulièrement triste,

n'échappe pas à une bonne sœur. Celle-ci s'approche. " Qu'est-ce qui se passe Maggy ? Tu as l'air

bien triste ". Maggy ne répond pas. Mais la béguine insiste. " Tu dois tout me dire Maggy. N'oublie pas que

je suis ta meilleure amie ! " La petite fille secoue la

tête en signe de négation. Des grosses larmes se mettent à couler sur ses

belles joues roses. " Oh ! la la, mais c'est un gros chagrin que

celui-là... Confie-le-moi, je t'en

prie. Nous serons deux à le partager et il sera plus léger à supporter. Je te

promets en outre de ne rien dire à personne, ni à tes deux sœurs, ni à tes

parents. " Cette fois Maggy éclate

en sanglots. " Je crois bien que mon

père est un voleur ". "

Comment cela ? " Maggy lui explique alors

la scène dont elle a été le témoin durant la nuit. La sœur sourit avec

bonhomie. " Oh ! non Maggy, tu te

trompes. Ton père n'est pas un voleur. Bien au contraire ! Un jour, tu

connaîtras la vérité et tu seras alors très fière de ton papa. Mais d'ici là ne

raconte à personne ce que tu m'as dit ! " La vérité est que Nicolas

dissimulait les armes, les munitions et les explosifs dans un caveau du

cimetière, au milieu des macchabées ... Vallée du Geer été 1944 L’annonce à la radio du débarquement

allié sur les plages de Normandie, le mardi 6 juin 1944, provoque une explosion

de joie au sein de la population et suscite bien des espoirs. Elle incite

également la résistance locale à passer à l'action. Celle-ci s'est d'ailleurs enrichie d'un

autre mouvement. Pour faire contrepoids à la création du F.I. à Roclenge

quelques mois plus tôt, un autre groupement a vu le jour à Wonck : le M.N.B.,

le Mouvement national belge. Jean Tilkin de Bassenge en prend aussitôt le commandement. Va-t-il

y avoir surenchère entre les deux réseaux car on devine aisément que c'est déjà

la politique d'après guerre qui se dessine ? Sans doute. Y aura-t-il

coordination entre les deux mouvements ? On peut se permettre d'en douter car

ils vont se livrer, l'un et l'autre, sans qu'on sache évidemment à qui les attribuer,

à des actes parfaitement inutiles, n'ayant aucun effet sur le déroulement des

hostilités, mais susceptibles de faire courir de grands risques à la

population. Ainsi, ils dynamitent quatre poteaux électriques

en bois, sur le plateau nord de Wonck, qui amènent l'électricité aux villages

voisins de Zichen et de Zussen. Comme le Limbourg, à cette époque, ne connaît

pas la prospérité qui est la sienne actuellement, le seul résultat a été de

priver les braves paysans flamands de ces deux localités, de plusieurs heures

de cette énergie oh ! combien utile. Le dimanche 11 juin, toujours sur le

territoire de Wonck, ils mettent le feu à la toiture du dépôt des motrices de

la ligne de tramways Liège-Bassenge-Riemst. Le samedi 29 juillet, ils prennent de

nouveau pour cible cette gare du vicinal et y commettent un second attentat. Dans quel but les maquisards, comme on

les appelle, ont-ils agi ? Pour détruire les moyens de locomotion et empêcher

ainsi les ouvriers d'aller gagner leur subsistance dans les usines de Herstal,

comme notamment à la Fabrique Nationale, dont on sait qu'elles fonctionnent

pour les Allemands ? Mais dans ce cas, il fallait agir nettement plus tôt et

non pas quand les perspectives de libération sont de plus en plus réelles et

qu'on devine que ces mêmes usines tourneront bientôt – du moins on l'espère –

au profit des Alliés. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter

un regard sur les nombreuses cartes géographiques qui fleurissent sur les murs

des cuisines de beaucoup de maisons et sur lesquelles les habitants indiquent,

grâce à de petits drapeaux montés sur des aiguilles, l'avance des Alliés tant

en Italie qu'en France et la poussée soviétique sur le front de l'Est. Chaque

semaine, à l'annonce des bonnes nouvelles, ils se font un plaisir de déplacer

ceux-ci : un peu plus au Nord en France et en Italie, un peu plus à l'Ouest en

Russie ... D'autres petits drapeaux sont

déjà prêts pour prendre place sur la carte représentant le territoire national.

Toujours est-il que ce

nouveau sabotage va coûter cher à la commune de Wonck. En guise de

représailles, elle est condamnée à envoyer des hommes pour monter la garde

toutes les nuits et à livrer huit postes de T.S.F., Transmission sans fil,

autrement dit des postes de radio. L'autorité communale va

réagir et proposer aux habitants, afin de ne pas faire retomber tout le poids

de la peine sur quelques-uns, de payer une amende de 20, 100, 200, 300 ou 500

francs par ménage, selon les ressources de chacun. Tout rentre donc dans

l'ordre grâce à l'argent. Mais il est à craindre, que lors d'une action plus

spectaculaire, il y ait arrestation d'otages avec des conséquences plus

dramatiques ... L'accalmie dure un peu

plus d'un mois. Mais au fur et à mesure de l'avance inexorable des Alliés,

l'ardeur guerrière des partisans ne fait qu'augmenter. Début septembre, ils

font sauter à plusieurs reprises des pylônes de la haute tension et les rails

du vicinal. Tout le monde s'interroge une fois de plus, étant donné que ce

matériel pourrait bientôt servir au profit des Alliés. Plus que jamais, les

habitants de la vallée redoutent des représailles, d'autant que le charroi

allemand, dont l'armée bat en retraite, augmente davantage chaque jour sur la

route Tongres-Visé. Pressé par ses

paroissiens, le curé Beck de Wonck recommande, une nouvelle fois, le calme et

la prudence lors des divers offices. Le lundi 4 septembre, la

retraite allemande s'accentue. Visiblement le front se rapproche. Le charroi,

qui avait commencé vers le milieu de la semaine, devient intense sur la route

Tongres-Visé et la route Tongres-Maestricht. La libération est pour bientôt.

Hélas ! une grave menace plane sur la vallée. Le bruit court en effet que les

partisans veulent dynamiter la voie ferrée ... Cette fois, la

désapprobation est générale. Plusieurs habitants s'efforcent de convaincre les

chefs de renoncer à leur projet. En vain ! A la demande du garde champêtre, le

curé Beck fait une dernière tentative auprès des partisans MNB, qui ont choisi

comme repaire les grottes de tuffeau dans le Goffette à Wonck,[27]

nettement plus inaccessibles que celles

du Lovain Tentative bien inutile

puisque vers midi deux fortes explosions se font entendre. Le rail a sauté,

mais c'est la voie que n'empruntent pas les convois allant à Visé.[28]

Les trains roulent toujours ... Ce n'est cependant que

partie remise. A 14 heures 30, une nouvelle explosion ébranle toutes les maisons.

Quelques coups de feu claquent, bientôt suivis par une fusillade nourrie du

côté du Pierreux. Le train a déraillé à la limite de Wonck et de Bassenge, et

les Allemands font feu sur le bois Bechet et les maisons environnantes. Pris de

panique, les habitants de celles-ci, qu'on a omis de prévenir de l'imminence du

danger, s'enfuient à travers les prairies de la Suluze. Se faufilant entre les

peupliers pour éviter les balles, ils n'ont finalement d'autre recours que de

se jeter à l'eau pour traverser le Geer et se mettre à l'abri. Dans le village de Wonck,

c'est évidemment l'exode général. Vers les grottes, en ce qui concerne les

femmes et les enfants. Vers les localités voisines de Val-Meer, de Zichen et de

Hallembaye, en ce qui concerne les hommes. Après avoir ratissé le bois, les

Allemands gagnent les campagnes. Progressant en tirailleurs, ils sillonnent

celles-ci, à la recherche des auteurs du sabotage. Quelques-uns aboutissent

dans la Cour du Pierreux. Ils lancent deux grenades à l'intérieur de la maison

Sauveur et abattent le chien. Ce sera d'ailleurs la seule victime de cette

journée mémorable ... Inspectant minutieusement

les habitations, ils découvrent les sœurs Niesten dans la cave de la maison

Huynen et les obligent à porter de l'eau aux blessés que transporte le convoi.

A l'épouse Huynen qu'ils dépouillent de ses bagues, de son alliance et d'une

caisse de fromage, ils profèrent la menace suivante : " Si nous avons un seul homme tué, nous

brûlons le village...". Même menace à Bassenge,

où les soldats se sont également éparpillés et où ils ne trouvent que des

vieillards. Dans la rue Vinâve, ils pillent deux magasins et saccagent des