Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

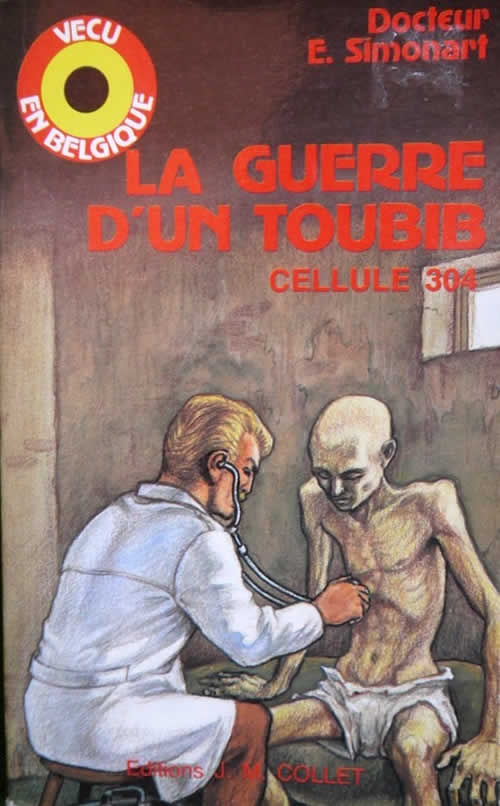

Générosité et résistance des Sœurs de la Providence Dédié à ma fille Sabrina,

formidable institutrice formée à l’école normale des Sœurs de la Providence à

Champion ! Introduction Le témoignage que vous allez lire fut

écrit par le docteur E. Simonart. Diplômé en 1933, il exerça à Louvain et

exerce notamment comme médecin des prisons de Louvain. Quand la guerre éclate,

il connait l’exode en France et se met au service des réfugiés de la région de

Toulouse. De retour à Louvain en aout 1940, il reprend son service à la prison

de Louvain estimant qu’il peut ainsi rendre des services inestimables aux

Belges emprisonnés pour des faits de patriotisme. Effectivement, il deviendra

ainsi un intermédiaire précieux entre les détenus politiques ou résistants et

leur famille respective. Vers 1985, il écrivit ses souvenirs de guerre qui

parurent aux éditions Collet sous le titre de « La guerre d’un

toubib ». Le Dr Simonart évoque dans ses souvenirs les nombreux

prisonniers à la stature héroïque[1] qu’il eut l’occasion de

rencontrer dans l’exercice de ses fonctions mais il évoque aussi les héroïnes

beaucoup moins connues que furent les religieuses de la Providence de Champion

travaillant au sein de la prison des femmes de Louvain. Les Sœurs de la

Providence commencèrent à s’occuper des prisons de femmes en 1834[2]. Elles arrivèrent à la prison de Louvain en

1869. Peu à peu elles occupèrent la majorité des prisons de femmes en Belgique

et cela jusqu’aux années septante. Le dévouement de ces femmes pendant plus de

cent cinquante ans ne peut être oublié. Puisse le lecteur être ému, comme je le fus moi-même, par le témoignage

du Dr Simonart. Dr Patrick Loodts

En ce 11 novembre 2022

Le Dr Simonart

Le livre Les Sœurs de la Providence de Champion pendant la

Deuxième Guerre mondiale à la prison de Louvain (Récit du Docteur E.

Simonart) On ne peut parler de la prison

secondaire de Louvain sans évoquer la section des femmes et la petite

communauté des Sœurs de la Providence, de Champion, qui sous la direction du

directeur de l'établissement gèrent seules cette petite prison pour femmes. Elles sont quatre religieuses : l'une de

celles-ci, âgée, sœur Johanna, s'occupe du petit couvent séparé de la prison

par une Cour. Les trois autres, la sœur supérieure, aidée de sœur Joséphine et

de sœur Caroline, travaillent à la prison. En pénétrant dans cette section, après

avoir sonné à la porte donnant sur le couloir qui mène au centre de la section

des hommes, j'ai toujours eu, en temps de paix, une impression de quiétude, de

simplicité, d'ordre et de propreté. Il me semble plutôt entrer dans un

pensionnat que dans une prison. Pendant vingt-cinq ans les sœurs

m'accueillirent avec le sourire. Je devais faire un effort pour me rappeler que

leurs pensionnaires sont des voleuses, des criminelles, (…). Les sœurs n'ont

besoin ni de menaces ni d'armes. Elles appellent admirablement la détenue : - Marie, Lutgarde, Joséphine, le docteur vous

attend, on vous demande au parloir - Merci, ma mère, ou sœur Joséphine. J'ai compris que, dans cette atmosphère,

il s'établit rapidement des relations très confiantes entre les détenues et

leurs soi-disant gardiennes.

La prison de Louvain Les femmes sont beaucoup plus nombreuses

que la section n’en peut contenir ont bouleversé l'ordre établi en temps de

paix. Bien des cellules sont occupées par trois femmes et d'autres femmes, trop

nombreuses pour occuper une seule pièce, sont logées dans une salle commune.

Des paillasses sont étendues à même le sol pour la nuit. Ces femmes non

condamnées viennent pour la plupart des environs de la ville, de Herent, de

Kessel-Lo, de Tildonck, de Wilsele, de Boortmeerbeek, et seront envoyées dans

des camps de concentration où nombre d'entre elles succomberont, à Vucht ou à

Ravensbrück. Durant cette période tragique la sœur supérieure et ses consœurs,

on n'en a jamais parlé, se sont montrées avec simplicité mais ingéniosité d'un

dévouement et d'un patriotisme admirables. Dès l'arrivée de ces prisonnières,

elles reçoivent leurs confidences et servent d'intermédiaires avec l'extérieur,

avec leurs familles, et avec la résistance. En cachette, des parents viennent

s'entretenir avec la mère supérieure. A l'entrée du quartier des femmes, le

directeur, l'aumônier et moi-même nous sommes convenus avec les sœurs de la

façon dont nous sonnerions : je donne trois petits coups de sonnette. Quand on

ne sonne qu'une fois les religieuses se rendent compte que ce sont les

Allemands ou la Gestapo. Avant d'ouvrir la porte, les sœurs se précipitent

avertir les prisonnières qu'ils sont là. Elles font rentrer en vitesse celles

qui sont hors de leur cellule et en ferment la porte. Encore un coup d'œil de

contrôle et sœur Joséphine ou sœur Caroline ouvre au visiteur. Je vois encore

les sinistres Janssens et Faignart, gestapistes belges, entrer d'un pas assuré

avec un air arrogant. Si ces traîtres se pavanaient au début de l'occupation,

en avril et mai 1944, leur attitude est toute différente : on voit qu'ils se

sentent mal dans leur peau. Ils se méfient, ils ont la main sur la crosse de

leur revolver, ils scrutent les coins et sursautent au moindre bruit, au

moindre grincement de porte. Pour finir ils ne viennent plus à la prison dans

une voiture allemande officielle, mais dans une petite Peugeot à plaque

ordinaire. Il est évident qu'ils se sentent menacés. On abat des individus

comme eux en plein jour dans la rue. Un jour, un gestapiste fouille le sac à

main d'une prisonnière à la prison secondaire, il y trouve entre autres choses

un petit papier sur lequel il put lire « Les premiers à abattre : Janssens et

Faignart », c'est-à-dire lui-même et son complice. La sœur supérieure les

reçoit très correctement, sans obséquiosité, mais surveille le moindre de leurs

gestes. Ils emmenaient régulièrement des femmes pour interrogatoire dans l'aile

allemande. A cette occasion il m'est arrivé d'entendre des hurlements et, à ce

moment, je vois en cellule une femme trépignant, pleurant, mordant son mouchoir

et qui dit : « Pourvu qu'elle ne parle pas ... » La sœur supérieure sort régulièrement de

la prison habillée comme le sont à ce moment les sœurs de la Providence,

portant une ample cape noire plissée. Ce qu'on ne savait pas et que la Gestapo

devait ignorer, c'est qu'elle cache sur elle quantité de messages de ses

prisonnières. Elle avance calmement dans les rues de Louvain, rencontrant l'un

ou l'autre et faisant parvenir ses précieux messages. Je suis très heureux de pouvoir aider

nos prisonnières, mais je me sens pour finir de plus en plus coincé. Je me

souviens encore d'une jeune fille de Tildonck détenue ; son père me fait

demander par un tiers où il peut me rencontrer : « A votre cabinet médical à la

clinique ? » J'en avais déjà tant reçu là que je n'osais plus. « Chez vous

alors ? » Sur notre trottoir, à courte distance, il y a un Belge portant

fièrement l'uniforme nazi et j'avais déjà eu affaire à lui. Un peu plus loin

vit une femme « collaboratrice ». Je la vois ramener chez elle des officiers

allemands. Après la libération, je la retrouve en prison parmi les noirs ...

Alors je fixe rendez-vous au père de cette fille de la prison, au Vieux-Marché,

devant la devanture d'une épicerie. Si je ne me trompe, il est éclusier. Nous

sommes tous les deux venus à bicyclette, nous étions côte à côte face à la

devanture du magasin, à laquelle nous avons l'air de nous intéresser, mais en

fait nous nous entretenons activement sans même voir ce qui se trouve devant

nous. Le lendemain matin, je communique tout ce que ce pauvre père veut dire à

sa fille. Vers le 12 mars 1944, aux environs de dix-sept, dix-huit heures, un

employé de la poste T. T., que je connais pour l'avoir rencontré à son service,

me cherche à la clinique pour un entretien (urgent). Je l'amène au laboratoire

où nous sommes seuls. Il entre rapidement dans le vif du sujet. Il s’agit de la

section pour femmes de la prison. Il me demande si une nommée X ... est là et

que je veuille bien au plus tôt lui communiquer ceci et cela. Je lui promets

que, le lendemain matin, le message sera transmis, ce qui fut fait. Mais ce que

j'apprends et qui m'impressionne fortement, c'est que la nuit suivant notre

entretien, le fonctionnaire de la poste a été arrêté chez lui ... Cela chauffe

vraiment, comme à certain jeu d'enfants, cela brûle ... Après la libération en

1945, je revois le fonctionnaire de la poste, il revient de captivité. Il me

demande à brûle-pourpoint : - Et vous docteur, où avez-vous été ? - Moi, je suis resté à la maison », lui répondis-je. - C'est incroyable. Il me

raconte qu'il se trouvait dans le camion allemand qui était venu le prendre la

fameuse nuit chez lui. Le camion s'arrêta à plusieurs reprises pour prendre

d'autres patriotes. A la fin de la nuit, il s'arrêta boulevard de Tervueren

devant mon habitation. On sonna une ou deux fois. Comme la porte ne s'ouvrait

pas, on attendit encore quelques instants et les Allemands dirent: « Nous

reviendrons tantôt ... » Heureusement

que la loi du moindre effort se manifeste parfois chez eux. Ils ne sont jamais

revenus. Pourquoi ? Mystère. Mon frère André vient d'être arrêté et se trouve

déjà à Breendonck avec beaucoup de résistants de Louvain et environs en

attendant de partir pour Buchenwald. Le 19 mars, fête de la Saint-Joseph, ma

petite fille fait sa première communion en présence de sa maman et de son papa.

L'oncle André est absent de la réunion de famille, mais il occupe nos pensées à

tous ... La

Gestapo reste active et menaçante, voyant qu'il existe toujours des fuites,

elle menace le directeur de la prison secondaire d'arrêter tout le personnel...

Désireux de mettre certains documents en sécurité, je demande à la sœur

supérieure où je pourrais cacher un petit coffret. Elle me répond : - Vous pouvez me le confier, mais je n'en prends pas la responsabilité.

Entre nous, notre cachot contient beaucoup de choses même des armes, des

fusils. Ils ne les trouveront jamais, bien qu'ils viennent continuellement à un

pas de là. Bien que

je visite la section des femmes depuis sept ans, j'ignorais jusque-là qu'il y

existât un cachot pour y enfermer les femmes récalcitrantes. Le médecin,

d'après le règlement, est obligé d'aller visiter chaque jour le détenu se

trouvant au cachot. Chez les hommes cela se fait assez souvent mais chez les

femmes je n'ai jamais dû faire pareille visite et pour cause : il n'y en avait

jamais eu dans le cachot. Et la porte du cachot est bien dissimulée ... Certaines

de ces femmes, rentrées de captivité en piteux état, m'ont raconté leur

calvaire et celui de leurs codétenues décédées là-bas. Une jeune fille des

environs de Louvain qui avait été à Ravensbrück et avait fait la connaissance

des sœurs de la prison est entrée dans leur congrégation ... Une anecdote me

revient en mémoire. Un jour que j'entre dans le quartier, sœur Joséphine

m'avertit précipitamment : « Attention, ils ont amené un mouton. » En effet

les gestapistes ont amené une femme qu'ils recommandent particulièrement à

l'attention des sœurs en indiquant avec quelles femmes elle doit être placée.

L'attitude prévenante de la Gestapo à l'égard de cette femme met d'office la

puce à l'oreille des sœurs. Elles s'empressent d'avertir les détenues visées

qui s'en méfient d'emblée. Ce mouton est une femme tellement vulgaire et

maladroite, s'attaquant avec virulence aux Allemands, que cette expérience se solde

par un échec. Cet échec a sans doute suffi, car cet essai ne fut pas répété ...

Je me souviens encore qu'un matin, passant par le corridor de la prison

secondaire, je vois le brave directeur M. Druet en conversation avec deux

officiers allemands. C’'étaient de hauts gradés venus en inspection. Le

directeur m'arrête au passage et me présente à ces officiers comme médecin de

l'établissement. Il me souffle à l’oreille : « C'est le moment de demander

l'autorisation d'employer votre voiture, vous en avez besoin pour votre

service, profitez en ». Mon sang

ne fait qu'un tour, je lui réponds : « Je ne veux pas obtenir d'avantage des

Allemands pour moi-même. Je continue à rouler à vélo ». Ce que je fis jusqu'à

la libération. Rouler à vélo pendant la guerre n'est pas toujours agréable. Il

me faut enfourcher la bicyclette pour mes déplacements habituels et également

pour des urgences. Mais aussi quand des confrères de médecine générale

m'appellent en consultation, parfois loin de la ville. Alors je quitte Louvain

au début d'après-midi, j'arrive à Betekom, ou Neerijse, Overijse, Roobeek,

Opvelp, Gelrode, Haacht, Lubeek, St. Pieters-Rode, Tervuren, Vossem, Tielt,

Huldenberg, St. Joris-Weert, Ottenburg, etc. Je ne rentre que le soir, fatigué.

Il fait parfois bon mais parfois très mauvais ; il y a du brouillard, de la

neige ou du verglas. Il m'arrive de me coucher en dehors de la route pour

laisser passer une alerte. Il faut parfois montrer patte blanche à la Polizei

allemande quand l'heure du couvre-feu a sonné ou pour franchir un barrage

qu'ils ont établi. En leur signalant que je suis médecin (Artz), ils me

laissent continuer ma route. Un jour que je devais rejoindre un confrère près

d’Aarschot chez un patient, comme toujours à bicyclette, je suis surpris de

voir arriver mon collègue à cheval. Cela me fait penser à mon

arrière-grand-père médecin pour qui le cheval était il y a cent cinquante ans

le moyen de locomotion habituel. Un autre confrère, la consultation terminée me

dit : « Je vais vous faire un petit cadeau » ; il me remet un petit paquet

contenant un kilo de farine (blanche). Beaucoup de fermiers s'enrichissent, ils

achètent en ville du couvre-parquet (balatum), des horloges ; certains font

placer le chauffage jusque dans l'étable. Voyant tout ce que les citadins

dépensent à la campagne pour se nourrir, un fermier me dit avec un sourire : «

Il n'y a plus d'argent en ville, il est à la campagne ». Peu après la

libération, le ministre Gutt devait faire sortir par paquets les liasses de

billets de banque cachées dans les granges, dans des puits ou dans des fours

désaffectés, ou dans de nombreuses autres cachettes, en obligeant leurs

détenteurs à les remettre en échange de nouveaux billets. Ces derniers ne

seront délivrés qu'au compte-gouttes et après examen fiscal très poussé ... Les

bénéfices de guerre sont confisqués.

Mere Marie-Xavier Voirin, la fondatrice de la congregation des Soeurs de la Providence de Champion. En 1953, la congregation s occupait de 85 ecoles gardiennes, 85 ecoles primaires, 16 ecoles moyennes, cinq humanites modernes, cinq ecoles normales, douze ateliers, huit prisons, deux refuges pour vieillards, un orphelinat, une maison de repos et une colonie d enfants sans compter la maison mere avec son noviciat [1] Paul Baar, Norbert Collard, Joseph Coomans, le

commissaire Becq de Malmédy, le père jésuite Charles De Baeck, le colonel

Begault, Henri Huysmans, Lucien Lamquin, l’abbé Goffinet, vicaire à Musson, le

baron Verhaegen, l’abbé Sommelette, Jean Cels, Léon Van Hoegarden, le chanoine

Vander Elst. [2]

L’histoire des Sœurs de la Providence dans les prisons

belges : La surveillance des prisons de femmes prit naissance en Belgique en 1834 par l'envoi de deux Sœurs à l'école des filles annexée au dépôt de mendicité de la Cambre, à Bruxelles. Un peu plus tard, le ministre de la Justice demanda des religieuses pour les prisons de femmes de Vilvorde et de Gand. Ces prisons, à ce qu'il semble, étaient fort mal tenues. On n'y pouvait empêcher les communications des détenues avec les détenus, ni avec les employés subalternes. Malgré leur bonne volonté, les Sœurs ne purent pas améliorer grand-chose sauf peut-être, par leur présence, empêcher les blasphèmes…Toutefois, l'inspecteur des prisons, mis au courant de ce qui s'y passait, fit établir un plan de réforme. Les deux établissements furent fondus en un seul qui s'ouvrit à Namur. Cette prison, dans l'esprit de son réformateur, devait servir de prison modèle. Il fit appel alors à l’abbé Kinet, directeur des Sœurs de la Providence, et lui demanda au moins quinze Sœurs. Le pénitencier de Namur fut ouvert en juillet 1840. Quant au fonctionnement de cette maison, nous ne pouvons mieux faire que de citer le rapport de la supérieure en 1861 car, le système ayant donné satisfaction, il y eut peu de changement par la suite. A cette date de 1861, il Y avait 19 Sœurs à Namur, occupées comme suit : la supérieure, quatre Sœurs à l'infirmerie (trois le jour et une la nuit), huit Sœurs dans les différents quartiers surveillaient les détenues; deux Sœurs faisaient la classe (une pour les flamandes, une pour les wallonnes), une Sœur pour la cuisine, une pour la boulangerie, une pour la buanderie et la lingerie, une Sœur portière. Jamais les Sœurs ne quittaient les détenues et elles s'arrangeaient pour se relayer pour les repas et les exercices spirituels. On peut dire qu'elles vivaient avec leurs détenues nuit et jour. Ce système remporta un tel succès que l'administration pénitentiaire demanda des Sœurs de la Providence pour les prisons de femmes de Bruxelles (1840), de Termonde (1843), d'Anvers (1843), d'Audenarde (1844), de Bruges (1845), de Mons (1845), de Gand (1851), de Charleroi (1858), de Nivelles (1858), de Courtrai (1861), de Louvain (1869), d'Arlon (1870), de Huy (1872), de Hasselt (1873), de Malines (1874), d'Ypres (1876), de Verviers (1889). Toutes les prisons de femmes de Belgique, sauf deux ou trois, étaient alors confiées aux Sœurs de la Providence. L'œuvre des prisons d'ailleurs a été scellée dans l'immolation. En 1849, une épidémie de choléra éclate dans le Hainaut, il Y a des cas à la prison de Mons où trois Sœurs assurent la surveillance. Le 18 mai, l'une meurt, le 20 mai, une seconde. La troisième (la supérieure) et une Sœur envoyée pour les soigner sont mourantes. A la maison-mère, il faut désigner une Sœur pour aller au secours des malades. Mais n'est-ce pas l'envoyer à la mort? Pourtant, Sœur Joséphine est désignée. Elle n'hésite pas une minute, rassemble ses affaires, vient demander à la Chère Mère de la bénir, à ses Sœurs de lui pardonner les torts qu'elle aurait pu avoir envers elles et elle part bravement faire son devoir. Deux autres décès sont encore annoncés, l'un à Carnières, l'autre à Opprebais, mais Sœur Joséphine échappera à la contagion et elle sera plus tard envoyée à Rome, au service des détenues. A la nouvelle du premier décès dans la prison, le Bon Père avait écrit à la supérieure de Mons : « Je voudrais être près de vous pour vous consoler de la perte de Sœur A. Voici, chère enfant, une grande consolation et je dirai même le motif de ma jalousie : Ces Sœurs sont martyres de la charité, il n'y a pas de plus sûr passeport pour le ciel. » (Source : Geneviève Duhamelet, « Mère Marie-Xavier Voirin, fondatrice de la congrégation des sœurs de la Providence et de l’immaculée conception de Champion », pages 194 à 196, Editions Desclée De Brouwer, 1953) |

© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©