Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

La résistance durant la guerre 1940-1945[1]. par Antoine Léonard Le 10 mai 1940, pour la deuxième fois en quelques décennies, les Allemands envahissaient notre pays. Mais, dès octobre-novembre de la même année, les premiers signes de résistance à l’occupant se manifestaient. L’opinion sortait de sa torpeur ; les Allemands, malgré leur puissante aviation, avaient échoué en Angleterre et chacun sentait, que cette guerre risquait de durer longtemps mais… qu’elle n’était pas perdue d’avance ! C’est ainsi que d’anciens journalistes clandestins de 1914-18 reprirent le collier aidés par de nombreux autres plus jeunes et, à côté de ces résistants du papier et du micro, voici que très vite apparurent les résistants de terrain. Ceux-ci vont se répartir selon deux types : les « mouvements » et les « réseaux de renseignements et d’évasions ». On les trouvera un peu partout sur notre territoire : aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Comme « Mouvements » qui s’étaient formés, il y avait, entre autres : l’Armée Secrète (A.S) – le « Front de l’Indépendance » (F.I) – le « Mouvement National Belge (M.N.B.), et bien d’autres… Quant aux « Réseaux », citons notamment le réseau « Clarence » et le réseau « Comète »…[2] Dans les lignes qui vont suivre, nous parlerons principalement du réseau « Clarence » dont le fondateur était Walther Dewez ; nous évoquerons également le nom de différents agents de Visé et des Fourons qui faisaient partie de ce mouvement. *** Walthère Dewé est certainement un des plus grands résistants belges, on pourrait même ajouter l’un des plus grands de toute la résistance européenne, car il fut, à ma connaissance, le seul homme qui fondit un réseau de renseignements clandestin au cours des deux guerres mondiales. Dès septembre 1939, il constitue « le Corps d’observation belge ». Ce Corps va notamment recueillir en Allemagne des informations sur l’industrie, les armements, les forces militaires du Reich. Il prévient Belges, Britanniques et Français qu’une invasion est imminente et demande que l’on renforce immédiatement les mesures de défense… Mais c’est déjà trop tard ! Dès le mois de juin 40, il fonde un nouveau réseau de renseignements appelé « Clarence ». Il est aidé en cela par l’ingénieur Hector Demarque. Dewé recommence alors sa vie de proscrit et parcourt le pays pour recruter des agents, nouer des contacts, développer son organisation de renseignements. Son réseau comptera jusqu’à 1547 personnes. Le 14 janvier 1944 il est arrêté par la police allemande mais il parvient à s’échapper et se sauve vers la rue de la Brasserie à Ixelles. Hélas pour lui, un officier de la Luftwaffe, montant cette rue lui barre le passage et, avec son revolver, tire sur lui et le tue. La Résistance perdait le plus grand de ses chefs. ***

Faisons un retour en arrière et

revenons au début de Il va pouvoir compter sur l’aide de nombreuses personnes qui, comme lui, voulaient lutter pour la liberté et l’indépendance de notre pays. Après la première guerre

mondiale, en 1920, Jules Goffin étudie la médecine à Louvain. Cinq ans plus

tard, son diplôme en main, il commence à exercer comme médecin à

Fouron-le-Comte. Il pratique dans la région et dans plusieurs villages

hollandais situés le long de Il faut dire que Visé était très bien situé. Elle était le centre de deux importants réseaux ferroviaires : les trains venant de la Ruhr via Venlo passaient par Visé ainsi que ceux qui allaient d’Aix-la-Chapelle à Tongres. Dewé et Goffin recrutèrent des cheminots tels que Jean Vanwissen, sous-chef de gare à Visé ; Henri Syben, garde aiguilleur à Visé-Haut, Henri Straet, garde-aiguilleur à Fouron-Saint-Martin. Tous n’étaient pas cheminots ! Il y avait notamment Théo Brentjens, commandant de gendarmerie à Fouron-Saint-Martin, l’abbé Van den Dungen et Alphonse Smeets d’Eijsden, de Mme Mariette, commerçante rue du Pont à Visé, M.M. Demain père et fils, quai du Halage à Visé… Les renseignements récoltés étaient acheminés chez Mademoiselle Jeanne Claessens, directrice de l’école des garçons à Fouron-Le-Comte. Elle aussi fait partie du groupe d’espionnage « Clarence ». Elle transmettait les informations à l’abbaye de Val-Dieu. Là, deux pères de l’abbaye travaillaient également pour le groupe Clarence. Le père Etienne était aussi ce qu’on appelait alors « un agent promeneur », tandis que le père Hugues transmettait à Londres les informations recueillies. Entre Visé et Val-Dieu, c’est le coureur cycliste amateur, Guillaume Flechet de Warsage qui communiquait les renseignements récoltés. Un deuxième poste émetteur fonctionnait également au château d’Eijsden. L’opérateur était Jef Smeets. Il transmettait les renseignements récoltés par différents agents, dont notamment le chef de gare de Maastricht Alphonse Dresen. Ceux-ci travaillaient en parfaite collaboration avec les agents de Visé et Fourons. Très souvent, le docteur Goffin incitait ses agents à ne s’occuper que du renseignement mais quelques-uns, voulaient aussi aider des prisonniers évadés, des juifs ou des aviateurs. A force d’insister, au cours de l’hiver 1941-1942, le docteur, via le comte Raphaël de Liedekerke d’Eijsden, prit contact avec le groupe « Luc-Marc » du capitaine Arthur Renkin. Celui-ci, liégeois d’origine, était chef de l’harmonie Sainte-Cécile d’Eijsden et, avec le lieutenant Nicolas Erkens, ils dirigeaient la résistance dans le Limbourg hollandais.

Jean Vanwissen, sous-chef de gare à Visé. (Doc. Guy Vanwissen, son fils.) Ainsi donc, comme nous l’avions vu dans l’article précédant, au cours de l’hiver 1941-1942, le groupe d’espionnage « Clarence », dont le responsable pour la région était le docteur Goffin, s’était associé, un peu contre son gré, au groupe « Luc-Marc[3] » dirigé à Liège par le capitaine Renkin ainsi qu’avec le lieutenant Nicolas Erkens dirigeant la résistance dans le Limbourg hollandais. Je dis « contre son gré » parce que le docteur Goffin aurait préféré s’occuper uniquement du renseignement car, pensait-il, le danger de prendre également en charge des prisonniers évadés, des aviateurs tombés sur notre sol ou en Hollande pouvait devenir trop grand. Le docteur avait malheureusement vu juste. Peu de temps après cette coopération triangulaire, de graves problèmes commencèrent à s’accumuler sur le groupe des résistants. Que s’est-il passé ? Durant le deuxième trimestre de

l’année 1942, les services de contre-espionnage allemand parvinrent à s’infiltrer dans le groupe grâce à deux

Hollandais, Jos Hoosemans et Gé Stellbring. Ce dernier, suite à l’imprudence

d’un jeune pilote, parvint à obtenir le

mot de passe utilisé par les résistants et à se faire adopter comme courrier du

groupe « Luc-Marc ». Quatre mois plus tard, les Allemands étaient au

courant du fonctionnement de la résistance ainsi que les noms de ceux qui en

faisaient partie et les arrestations débutèrent très tôt le matin du 15 octobre

Marie-José, une des filles du

docteur Goffin raconte[4] :

« Mon père a été arrêté le 15

octobre 1942. On a sonné à la porte à cinq heures du matin. Mon père est allé à

la fenêtre pour voir qui c’était. La Gestapo lui a ordonné d’ouvrir la porte,

ce qu’il fit. Maman et nous, les enfants, fûmes enfermés dans la chambre de nos

parents. Un des Allemands montait la garde dans le corridor. Maman a téléphoné

avec le téléphone de nuit. A cette époque, avant d’avoir sa communication, on

passait par une téléphoniste de la centrale de Warsage, et maman raconta en

bref ce qui se passait à madame Sieben, qui occupait cette fonction à ce

moment-là. Elle lui demanda de prévenir le commandant de Gendarmerie qui faisait également partie de Peu après, à Eijsden, le Comte

Raphaël de Liedekerke, Alphonse Smeets et son épouse Leida, son frère Hubert,

ses fils Jan, Alphonse Jr et Dirk Sleeuwenhoek subirent le même sort. Seul, Jef

Smeets, l’opérateur, parvint à s’échapper. Quelques jours plus tard, le 5

novembre 1942, étaient également arrêtés à Eijsden,

Château d’Eijsden Après six semaines

d’emprisonnement et d’interrogations musclées à Cependant, les compagnons du docteur Goffin qui n’avaient pas été arrêtés cessèrent pendant quelque temps leurs activités puis, le calme revenu, ils reprirent leur service sous la conduite du père Etienne de Val-Dieu. De nouveaux résistants vinrent combler les vides laissés par les arrestations tels que Léon Claessens, Albert Conraads de Berneau, Léon Ghysen de Bombay ainsi que Yvon Syben de Mouland, fils d’Henri Syben. Yvon était facteur des postes entre Visé et Lanaye et pouvait, sous le couvert de son travail, observer sur le canal Albert, le transport du ciment qui allait servir à l’édification du mur de l’Atlantique. Aux environs du mois de mars 1943, les Allemands détectèrent l’activité du poste émetteur de Val Dieu et le 18 mars de nouvelles arrestations eurent lieu. C’est ainsi que furent arrêtés Jeanne Claessens, Henri Syben et les deux pères Hugues et Etienne de Val Dieu. Par contre, Jean Vanwissen, par miracle, parvint à s’échapper.

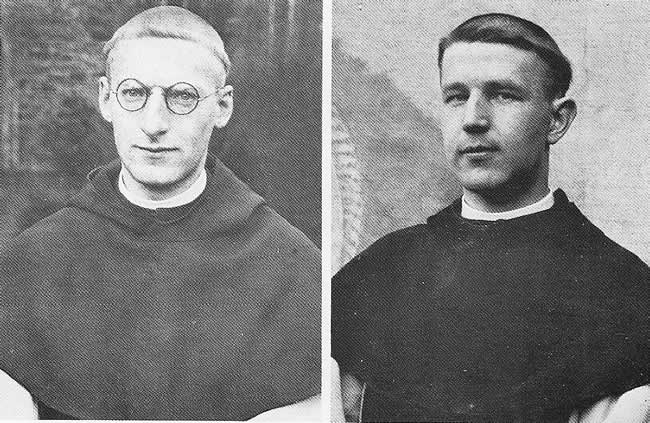

Les pères Etienne et Hugues de Val-Dieu Ces nouveaux prisonniers furent confrontés au docteur Goffin puis ils furent tous transférés à Utrecht en juin 1943. Le samedi 9 octobre de la même

année, on fusilla Jules Goffin ainsi que les deux pères de Val Dieu, le comte

Raphaël de Liedekerke, Alphonse et Hubert Smeets, Nicolas Erkens et Alphonse

Dresen. Après l’exécution, les victimes furent incinérées. Par contre, Le samedi 26 juin 1948, grâce aux autorités néerlandaises, les urnes contenant les cendres des héroïques résistants parvinrent à Eijsden et une manifestation patriotique de circonstance eut lieu à la « Maison Blanche » à la frontière. Comment se passaient les évasions ? Il faut savoir que dès la fin de 1940, plusieurs lignes d’évasion vers l’Angleterre via l’Espagne se mirent en place et fonctionnèrent jusqu’en 1944 malgré les coupes sombres de la Gestapo.

La ferme Otten de Navagne Concernant le groupe Clarence du

docteur Goffin, aux environs de la moitié de l’année 1942, en plus des

prisonniers français évadés et des juifs en fuite, vinrent s’ajouter des

aviateurs alliés abattus en Hollande et dans notre région. Il fallait regrouper

tout ce monde, souvent les habiller en civil afin de les acheminer vers

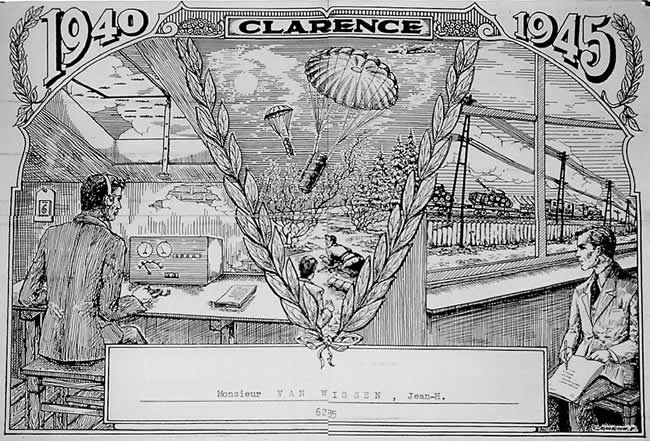

Diplôme accordé par l’Intelligence Service à M. Jean Vanwissen pour services rendus de 1940 à 1943. Anecdotes historiques.

Un jour de février 1943, Jean Vanwissen et le chef de gare allemand sortent de leur bureau et se dirigent vers le quai. Là, un train vient d’arriver. Il s’agit du train d’Hitler. Tout le long du quai ainsi que le long de l’avenue de Navagne, de très nombreuses sentinelles lourdement armées veillent à la sécurité du Führer ! Innocemment, Jean Vanwissen demande au chef dans quel wagon Hitler se trouve et où il se rend ? C’est dans le deuxième wagon qu’il se trouve, répond-il, et il lui communique également la destination de ce train. Quelques heures plus tard ces renseignements furent envoyés en Angleterre. Malheureusement, sans résultat !

Une nuit de janvier 1943 un train

entrait en gare de Visé. Le chef de gare allemand quittait son bureau et allait

comme d’habitude sur le quai afin de voir si tout était normal. Il attendait

que le train soit parti pour rentrer dans le bureau qu’il avait en commun avec

Jean Vanwissen et noter différentes coordonnées de celui-ci dans un carnet « top »

secret. Or, il y avait eu un consensus au sein du Service Clarence pour que ce

document soit subtilisé car il contenait des données qui intéressaient les

services d’espionnages anglais. Profitant de l’absence momentanée de

l’Allemand, Jean Vanwissen s’empara du carnet, le mis dans une petite mallette,

sortit de la gare et courut jusqu’à son domicile situé au bas de la rue de

Sluse et déposa celle-ci dans le corridor de sa maison pour revenir ensuite à

Lors des dernières arrestations

des résistants au mois de mars 1943, Jean Vanwissen était parvenu à se sauver

et s’était réfugié à Rethel, petite ville au Nord de A partir de janvier 1944, il

recommença ses activités d’espionnage avec Lucien Remacle, sous-chef de gare

également à Visé. Les deux amis travaillaient avec le groupe de résistants

« TEGAL » qui était très actif dans la province de Liège. Ils

renseignèrent les Alliés de la position exacte des batteries anti-aériennes

installées au nord de (Je tiens à remercier tout spécialement Monsieur Guy Vanwissen pour les

informations, les photos et l’aide qu’il m’a apportées lors de la rédaction de

cet article). [1] Article parut dans « Le Papegaie » le journal des Anciens Arquebusiers de Visé. [2] Pour plus d’informations,

tapez « [3] Le groupe « Luc » avait été fondé par un Bruxellois du nom de

Georges Leclercq. Ce dernier avait élaboré, dès l’été 1940, une filière

d’évasion pour les prisonniers de guerre. Il était aidé en cela par André

Cauvin et Henri Bernard. En octobre 1942, « Luc » change de nom et

devient « Marc ». [4] Tiré du livre

« Résistance dans les Fourons – Le groupe d’espionnage

« Clarence » pendant [5] On ne peut passer sous silence la collaboration des machinistes et des chefs-trains anonymes qui prirent, eux aussi, des risques inouïs en embarquant le plus souvent au nombre de sept, ces passagers clandestins. [6] Lysander : avion d’observation à atterrissage court qui se posait dans nos Ardennes environ tous les trois jours. |

© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©