Maison du Souvenir

Maison du Souvenir

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Comment nous rendre visite

-

Comment nous rendre visite

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Le comité

-

Le comité

-

![]() Nos objectifs

-

Nos objectifs

-

![]() Articles

Articles

![]() Notre bibliothèque

-

Notre bibliothèque

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Photos

-

Photos

-

![]() Signer le Livre d'Or

-

Signer le Livre d'Or

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

In Memoriam Le 7 août

1944, une Belge de trente ans à peine était décapitée à la hache dans la prison

de Wolfenbüttel, après une longue captivité. Celle qui couronnait ainsi, par un

héroïque sacrifice, une tâche obscure de dévouement total à la cause sacrée de

la liberté des peuples, s’appelait Marguerite Bervoets. Ce nom n’est encore connu que d’une élite.

Il doit être glorieux demain, car c’est celui d’une héroïne qui rejoint dans le

sublime une Edith Cavell et une Gabrielle Petit. Marguerite

Bervoets : une héroïne[1]

Marguerite Bervoets Les Grecs

élevaient au rang des demi-dieux ceux qui étaient tombés pour la patrie. Dante

les plaçait dans son Paradis immédiatement après les martyrs, confesseurs de

leur Dieu. Toujours,

dans toutes les civilisations, leurs noms furent magnifiés, leur histoire

servit à l’exaltation de la vertu. C’est que de leur sublime sacrifice se

dégage une beauté à jamais émouvante, qui force l’admiration et fait couler les

larmes. Notre

héroïne, Marguerite Bervoets, se place, elle aussi, dans cette élite dont un

pays s’honore. Je fis sa

connaissance, en 1929, alors qu’elle faisait partie de la classe de troisième

gréco-latine de l’Athénée de Mons, où j’enseignais à cette époque. Dès qu’elle

devint étudiante à l’Université de Bruxelles, elle prit l’habitude de me rendre

visite. C’était l’occasion de longs échanges de vues dont le caractère de

quiétude et de calme m’a toujours frappée, tant il contrastait avec l’habituel

fracas que faisaient, autour de moi et pour leur propre compte, mes jeunes

enfants. La

conversation se déroulait avec aisance. Ses travaux, son activité

d’enseignement, ses souvenirs, ses projets d’avenir, ses lectures étaient nos

thèmes favoris. Ces substantiels propos se déroulaient harmonieusement au sein

de cette toute familiale atmosphère qu’elle aimait retrouver. Au mois de

mars 1942, rentrant chez moi par une fin d’après-midi, je rencontrai Marguerite

comme elle quittait ma maison, où elle m’avait attendue durant plusieurs

heures. Cette fois-là, je n’eus avec elle qu’une conversation de quelques

minutes : ce devait être la dernière. Quelques

mois plus tard, j’apprenais sa détention à la prison de Mons et sa déportation

en Allemagne. Enfin, ce n’est qu’après l’écroulement de nos ennemis que je

connus sa fin tragique. Depuis

lors, j’ai maintes fois songé à ce que fut sa vie. Je la vois comme une courbe

régulière, sans heurt, dans une atmosphère de spiritualité et de courage. Elle est un

exemple. Il ne faut pas qu’on l’oublie, jamais. *** Marguerite,

Marie, Joséphine Bervoets naquit, le 6 mars 1914, à La Louvière. Ses premiers

souvenirs se rapportaient aux joies débordantes des fêtes qui marquèrent

l’armistice de 1918. Enfant unique de parents qui menaient une vie

particulièrement active, Marguerite acquit, dès ses premières années, une

relative indépendance, à la faveur de laquelle elle se forma une personnalité

qui demeura par la suite la marque essentielle de son caractère. Très tôt

apparurent, chez elle, des traits psychologiques assez significatifs, qui

pouvaient faire prévoir l’action héroïque qu’elle consentit librement plus

tard : à la poupée splendide dont on avait voulu émerveiller son enfance,

elle préférait des soldats de plomb, qu’elle avait coutume de ranger en vue d’un

imaginaire défilé de la victoire. De bonne heure également, ses goûts

s’affirmèrent : dans sa solitude d’enfant unique, elle se créait un

vocabulaire personnel, étendu au point de pouvoir y transposer, sans peine,

l’essentiel du langage ordinaire. Il était constitué de mots puérils, sonores à

souhait, que, plus tard, elle s’amusait parfois à rappeler lorsqu’ils se

prêtaient à la mélodie du vers qu’elle cherchait. De cette tendance – dont les

enfants sont coutumiers – mais particulièrement développée chez elle, est né

« Guibout », mot unique en lequel elle avait contracté les sonorités

de ses prénom et nom. Ses parents l’avaient adopté, et c’est par Guibout

qu’elle signa la seule lettre qu’elle leur écrivit de sa cellule, à la prison

de Mons. C’est par « Toutvit » aussi, mot qu’elle forgea dans le

secret de son petit cœur, qu’elle appelait sa chère et fidèle bonne, la Valérie

qui l’a élevée, qui l’a tant aimée et que Marguerite n’a cessé de chérir comme

une seconde maman. Quelques

années plus tard, Guibout fréquenta les classes primaires à l’Ecole moyenne de

La Louvière. A peine sut-elle former les lettres qu’elle essayait à écrire en

vers, témoin cette lettre qu’elle adressa à saint Nicolas (elle avait alors 7

ans) : Saint Nicolas, Excusez-moi, Voyez en moi Une petite fille Qui s’efforce d’être

gentille Pour obtenir du grand Saint, Distributeur de jouets aux

éblouissantes couleurs Les plus brillantes faveurs. Toutes ses

institutrices ont gardé d’elle un souvenir précis. Mme Lehardy-Masuy, Mlle Siraut,

ses premières éducatrices, ont deviné son caractère indépendant et fier. Mlle

François, qui lui enseigna en sixième primaire, nous fit d’elle un portrait

dont la fidélité s’avéra tout à fait conforme à ce que devait être l’avenir de

Marguerite : un amour illimité pour la lecture, un besoin de rédiger pour

son plaisir de menus faits dont elle avait été témoin, une indifférence totale

pour le calcul. Quant aux travaux manuels, Marguerite les subissait comme une

pénitence. Pas trop commode à diriger, elle s’imposait cependant, par son

intelligence et sa droiture, à la sympathie de ses maîtres, sympathie qu’elle

leur rendait, ainsi que le témoigne le texte ci-contre de la lettre, tout

empreinte de personnalité, qu’elle adressait à Mlle François, appelée à d’autres

fonctions. Mademoiselle, Je vous demande de bien vouloir m’excuser

de ne pas vous avoir écrit après la brève petite carte, peinte par moi, que je

vous ai envoyée. J’espère, Mademoiselle, que vous conserverez une bonne

impression de notre classe. Je fais meilleur ménage avec mes aiguilles et le

tricot et je ne suis pas en retard pour mes bas. Je continue à bien faire mes

rédactions ; j’en ai fait une bien jolie, cet après-midi ; elle était

intitulée : « Le Moineau ». Suzanne vous fait part de ses

meilleurs sentiments de respects. Adrienne et Renée continuent toutes deux à

progresser. Ma chère Demoiselle, je tiens à vous faire

savoir que l’on a plus (sic) congé au

carnaval. Que dites-vous du ministre qui a mis à exécution ce projet baroque et

insensé, imaginé ... par lui évidemment. Au revoir, Mademoiselle, je joins à cette

lettre mon adresse. Marguerite

entra en section moyenne. En deuxième et troisième années, elle éprouvait pour

Mlle Spitals, son professeur de français, une particulière affection. Elle

s’intéressait de plus en plus à la littérature. « Je la revois, nous

confie son professeur, vibrante au cours de français ; tout

l’intéressait ; mais elle manifestait surtout un goût prononcé pour la rédaction

et l’analyse littéraire, matières qui lui permettaient d’affirmer sa

personnalité déjà marquée. Je me souviens d’une causerie traitant de Verhaeren.

Les idées exprimées, le timbre de la voix, les yeux profonds m’avaient

frappée : je sentais que la fillette vibrait à l’unisson du grand poète,

de tous les poètes, d’ailleurs. »

Maison natale de Marguerite. (photo Weder) Marguerite

fut par la suite, élève de la section d’Athénée du Centre. Même constance

dans les possibilités et les aspirations : elle continuait à montrer peu

de dispositions pour l’algèbre et pour la géométrie, mais se révélait

singulièrement douée pour les lettres. M. Michel,

son professeur de français en quatrième gréco-latine, nous la représente

instinctivement portée vers la poésie, irrésistiblement attirée par la valeur

musicale du vers. « Un jour, nous dit-il, comme je lui critiquais l’emploi

d’une expression inadéquate, afin de l’amener au terme exact, précis, j’

m’attirai cette réplique significative : « Mais, Monsieur, les mots

que j’ai employés sonnent si bien ! » Un an plus

tard, elle quittait l’Athénée du Centre et suivait les cours du Lycée de Mons,

que Mme Bervoets dirigeait avec une autorité, une amabilité, un charme enfin,

qui n’appartient qu’à elle. C’est à

cette époque que je fis la connaissance de Marguerite. Je revois encore sa

silhouette de jeune fille qui avait trop grandi : la femme s’annonçait

déjà par la stature et la prestance, alors que le visage, les gestes

demeuraient ceux d’une enfant. La grande fille en jupe plissée bleu marine, en

casaquin rouge, coiffée d’un béret alpin crânement collé sur l’oreille gauche,

allait devenir ma plus exceptionnelle élève, et plus tard ma plus fidèle amie. Au cours de

français, que j’avais le prestige de donner à cette époque, Marguerite était

toute attention. Durant certaines lectures que j’étais amenée à faire, ses yeux

brillaient d’un enthousiasme qui, tout en demeurant calme, raisonné, faisait

resplendir son regard. Je compris très vite ce qui la retenait rivée à ma

lecture : l’expression musicale de la phrase dans sa sonorité et son

rythme. Dès cette époque déjà, un sens esthétique du style, aussi aigu que

précoce, lui faisait apprécier la relation plus ou moins heureuse qui pouvait

exister entre le sens d’une phrase et la musique de son expression verbale. Elle

essayait à son tour de créer entre la forme et le sens, à l’occasion des sujets

de rédaction qui étaient proposés en classe, l’harmonieux rapport qu’elle avait

décelé dans les chefs-d’œuvre littéraires. Elle y réussissait souvent. Son

talent procura à ses condisciples et à moi-même des heures exquises, car les

rédactions de Marguerite étaient presque toujours du type de celles qu’il

convient, pour l’exemple, de lire devant une classe. Avant de se donner toute à

sa Patrie, elle donnait au cercle restreint de ses condisciples l’occasion

hautement spirituelle de s’émouvoir. Mais en même temps que se poursuivaient

ses études, au cours des années ultérieures passées à l’Athénée, le champ des

préoccupations de Marguerite, purement esthétiques d’abord, s’étendit au

domaine moral ; ses rédactions, qui nous avaient ravies, commencèrent à

faire penser. Aujourd’hui

seulement, je comprends pleinement quelle résonance avait dû éveiller en elle

le sujet d’une rédaction que j’avais proposé : « Plus est en

vous ». C’était à l’issue d’une excursion scolaire qui nous avait menées à

Bruges et au cours de laquelle nous avions visité la maison des Gruuthuus. En

une prose sobre, précise et élégante, Marguerite s’emparait de la devise de

cette grande famille, en faisait jaillir le sens profond et trahissait ainsi

une maturité d’esprit telle qu’elle me fit présumer, à cette époque déjà,

qu’elle avait l’habitude de se complaire dans un domaine moral supérieur. Ses

lectures confirmèrent mon opinion. Son professeur de morale, Mme Bellemans,

avait demandé un jour à ses élèves, quelle pensée, à leur sens, pouvait être

mise en exergue de leur vie. Elle fut frappée, dit-elle, de la réponse de

Marguerite, qui avait choisi dans La

Sagesse et la Destinée, de Maeterlinck, les deux extraits que voici : « Il n’y a qu’une chose qui ne se transforme

jamais en souffrance, c’est le bien que nous avons fait. » « Il est beau de savoir se sacrifier simplement

lorsque le sacrifice vient au devant de nous et qu’il apporte un bonheur

véritable aux autres hommes. » Les

professeurs de lettres n’étaient pas seuls à juger Marguerite, une élève de

choix. Son professeur de mathématiques, Mlle Degroot, quoiqu’elle reconnût que

les tendances intellectuelles de notre héroïne, déjà impérieusement sollicitées

par les lettres, cadraient assez peu avec les exigences rigides des sciences

exactes, voyait en elle, une élève d’une psychologie originale. « Au cours

de mathématiques, nous dit-elle, Marguerite était totalement absente ..., sans

répulsion, sans agressive animosité. L’air de dire : « Peut-être

bien... je vous suivrais, je vous accompagnerais un bout de route si j’en ai le

loisir, car vous semblez fervente et de bon vouloir... mais, voyez-vous, je

suis captivée ailleurs ! »

Portrait d’enfance. (photo Séverin) Marguerite

avait seize ans, quand un jour elle vint à moi, avec une certaine timidité, une

certaine gaucherie dans les manières, dont elle ne se départit jamais tout à fait,

pour me présenter, sur un feuillet quadrillé, enlevé sans doute à quelque

cahier d’étude, sa première poésie, « Madrigal ». C’est par ce poème

que commence le recueil intitulé : « Chromatisme », qui réunit

sa production littéraire avant son entrée à l’Université. Cette œuvre de

première jeunesse, je la considère seulement au point de vue de l’aspect

psychologique qu’elle revêt. Des réminiscences nombreuses de chefs-d’œuvre

classiques montrent l’influence énorme qu’eurent sur elle l’école et la

lecture. Les images y foisonnent, rendues par des mots choisis pour leur

couleur, et qui appellent et expliquent le titre du recueil. Dans ces

chatoyantes évocations se synthétisent ses préoccupations esthétiques. A côté

d’audaces et de gaucheries puériles, certaine note grave acquiert aujourd’hui

une signification douloureuse : Je mourrai seul, sans bruit,

à la chute d’un soir. Poudré de ce

soleil qui sait combien je l’aime... Est-ce

aussi prescience qu’il soit question, dans la préface, du condamné à

mort ? En 1932,

Marguerite entra à l’Université de Bruxelles, à la Faculté de Philosophie et

Lettres, avec le dessein d’y poursuivre les études de philologie romane. Ce

fut, selon elle, avec les années passées à Mons, la période la plus heureuse de

sa vie. Toute sa conversation d’alors était l’écho de la joie profonde qu’elle

éprouvait à l’occasion de l’initiation qu’elle y recevait. Elle fut

une brillante élève. Elle obtint le grade de Licenciée en Philosophie et

Lettres, avec grande distinction, et celui de Candidate en droit[2].

Ces succès ne purent la consoler de quitter l’Université, où elle s’était

initiée à un labeur austère et passionnant. Aussi voulut-elle continuer sa vie

d’études en approfondissant, pour sa thèse de doctorat, son travail de licence

sur le poète André Fontainas. C’est alors qu’elle fit la connaissance de ce

poète dont l’œuvre l’avait si longtemps occupée ; elle entra même, à sa

plus grande joie, dans l’intimité de sa famille, et ce furent, pour elle, des

heures bien heureuses et bien claires. Esprit

large et curieux, heureux d’approfondir toute chose, elle partit sur ces

entrefaites pour l’Angleterre, en vue d’y acquérir une connaissance vivante de

la langue. Pendant un an, elle suivit les cours de l’Université du Cambridge,

qui lui décerna un certificat de connaissance de la langue anglaise

contemporaine. Rentrée en Belgique, elle fut nommée, en 1937, professeur à

l’école normale primaire de Tournai et professeur de littérature française à la

section des Régentes annexée à cette école. Elle fut un

professeur d’une valeur authentique et l’impression qu’elle laissa sur ses

élèves fut si profonde que, plusieurs années plus tard, l’une d’entre elles, se

souvenant de son ancien professeur, écrivit à Madame Bervoets, mère de

l’héroïne, cette lettre émouvante : ... J’ai d’elle une image exacte : Le

visage très doux, pâle, les yeux sombres, le maintien calme. Sa voix était

musicale, très basse... Je garde de cette voix un inoubliable souvenir. ... J’ai aimé Marguerite Bervoets avec

toute l’admiration, tout l’enthousiasme d’une jeune fille. Entrée à l’école

normale en 1937, j’ai eu le bonheur de suivre ses cours de français pendant une

année. Nous étions, mes camarades et moi, charmées par sa grâce, son

intelligence, sa bonté. Elle m’a influencée profondément pas sa

sensibilité, son tact, sa gentillesse. Elle m’a entraînée dans un monde de

poésie, d’art et d’idées. J’ai lu et relu « Chromatisme ». ... J’ai mis mon âme entière dans mes

pauvres rédactions de petite fille. Je les conserve encore pour les remarques

qu’elle y a faites. Elle me taquinait en me disant que je me laissais égarer

par la « Folle du logis »... qu’il fallait condenser. Je soignais

spécialement les brèves causeries qu’elle nous proposait. Enfin c’est bien elle

qui a développé en moi le goût de la vraie lecture. Je lui suis tellement reconnaissante

de m’avoir appris à m’évader ! Elles nous a aidées dans la formation d’un

rudiment de bibliothèque ; conseillant, grondant, souriant ; elle

nous habitua à rejeter ce qui était banal : C’est Théophile Gauthier, avec

son « Roman de la Momie » - je le possède encore paraphé M.B. par

elle – et « Emaux et Camées », qui nous plaisait le plus. Cette année donc, que j’ai vécue, à son

contact, a été exceptionnellement enrichissante pour notre esprit. * * * Mademoiselle Bervoets n’était pas un de ces

professeurs qui entrent en coup de vent, pointent une victime sur leur liste,

puis se « mettent en route » à une allure telle qu’on ne peut le

suivre que très peu. Elle

entrait sans bruit. Avec sa simple jupe brune, son pull un peu garçonnier. Elle

s’accoudait, parlait assez peu, mais très bien. Sa leçon était plutôt une

causerie, une conversation (nous pouvions l’interrompre et solliciter ses

explications). Elle avait une manière si personnelle de retenir notre

attention, de provoquer notre enthousiasme ! Comme j’aimais

l’écouter et comme je vibrais à ses paroles ! C’était une amie, une grande

sœur ... sans aucune familiarité pourtant.

Prison de Wolfenbüttel où Marguerite fut décapitée. Je ne voyais en elle que pensée et que

rêve. Jamais je n’ai soupçonné en elle la guerrière, la résistante active. Ce

n’est qu’après son arrestation que j’ai pu m’expliquer ses arrivées trop

rapides, certains matins, en bottes poussiéreuses, quelque peu décoiffée aussi.

Quels dangers ne frôlait-elle pas alors ? ... Qu’il me suffise, enfin, de vous

assurer que mes jeunes élèves connaîtront et aimeront Marguerite Bervoets,

soldat et martyre. Qu’il me suffise de vous dire avec quelle tendresse, quel

respect, je présenterai son sacrifice à mes deux fils, quand le moment sera

venu. Puis-je enfin vous affirmer, Madame

Bervoets, que votre « petite fille » est lumineusement vivante dans

mon cœur. (S) C.

Beaucamp. Sa

puissance de travail, qui était considérable, lui permit de mener de front

l’enseignement, la thèse de doctorat, qui demeura pour elle un souci constant

jusqu’à son entrée dans la Résistance[3] et enfin une activité littéraire

marquée par la production de plusieurs poèmes et quelques contes en prose. Peu

nombreux en raison de ses occupations substantielles, ils sont la manifestation

d’un monde féerique dont seules l’obsèdent les visions picturales et nouvelles

qu’elle traduit par des mots sonores et vibrants, vraies trouvailles d’une âme

musicale. L’indépendance du caractère et le besoin de liberté lui ont fait

rejeter la contrainte de la rime et la métrique du vers classique. C’est sous

la forme du vers libre moderne que ses dernières productions nous parvinrent. Une telle

surabondance d’activité et de réalisation serait presque l’œuvre de toute une

vie, et pourtant Marguerite n’avait alors que vingt-six ans ! Grande,

forte, physiquement belle, elle avait banni de son existence toute futilité. En

dehors de ces occupations professionnelles et de ses recherches littéraires,

elle consacrait peu de temps à quelques déclassements du plus spirituel

éclectisme, parmi lesquels la musique était au premier plan. * * * Mais

l’horizon politique s’enténébrait de menaces précises. Sa nature sensible,

énergique voyait venir la crise tragique. Loin de se réfugier dans sa tour d’ivoire,

elle comprend que se dérober à l’action serait une preuve de faiblesse :

le don de soi est la plus belle affirmation de la vie. Rechercher la jouissance

égoïste, même lorsque celle-ci vient des plus pures sources de l’intelligence,

c’est, pense-t-elle, se priver d’espace et de grand air. Des les premiers

instants de la guerre, Marguerite se donne corps et âme à la cause de la

Liberté. Sa ligne de conduite sera tracée par les événements, mais son but,

dont la grandeur ne lui échappe pas, reste à jamais fixé. Lors des

bombardements de Tournai, elle dut quitter l’appartement qu’elle occupait

terrasse Saint-Brice. Elle y retourna quelque temps après et usa de son

influence pour relever le moral des uns, soutenir la rébellion des autres, se

lançant résolument dans une lutte que d’aucuns croyaient déjà perdue. Aux

timides comme aux persifleurs, elle lançait le mot de Cyrano « C’est bien

plus beau lorsque c’est inutile ! » Dès les

premiers mois de 1941 elle fit partie des mouvements organisés par la

Résistance. Son activité y fut débordante. Elle était de ces natures exigeantes

lorsqu’il s’agit du devoir, qui pensent avec Guynemer « qu’on n’a rien

donné quand on n’a pas tout donné ». Aussi, sans mesure comme sans

hésitations, elle se lança dans les périls glorieux où se consacrent les héros.

Par ses seuls moyens, à l’aide d’un matériel rudimentaire, elle fait paraître

un hebdomadaire clandestin : La

Délivrance. Elle me conta alors le plaisir qu’elle éprouvait à colorier à

l’aquarelle le drapeau belge qui illustrait la couverture. Elle fait partie de

l’armée secrète (la 803 à L.B., qui devint à la libération l’A.S.). D’abord

elle fut chargée d’obtenir et de transmettre au groupement de Bruxelles des

renseignements divers : troupes en garnison, passages de troupes, de matériel,

de trains, puis elle devint agent de liaison entre les groupements de

Résistance de Lille et de Tournai. Tandis qu’elle recrutait de nouveaux membres

pour le groupement dont elle faisait partie, elle consacrait tout son

dévouement à placer en lieux sûrs les parachutistes alliés, qui, descendus dans

le Nord de la France, étaient chargés d’établir un réseau serré et efficace

d’espionnage en vue du débarquement. Il lui parvint tout un arsenal d’armes de

guerre, dont elle pourvoyait ceux qui se chargeaient de supprimer les traîtres

particulièrement dangereux. Elle dépensa sans compter sa vie et ses ressources,

et même elle eut recours, lorsqu’il le fallut, à l’argent de ses parents, à qui

elle signait des reçus en règle et exigeait qu’ils les gardassent. A propos

des victoires allemandes de 1941 et 1942, elle me disait, non sans humour,

« ces Boches ressemblent à ces élèves qui font de bons devoirs, mais

jamais le devoir proposé ! » Elle estimait, en effet, que tous ces

succès allemands ne pourraient être définitifs s’ils n’atteignaient pas l’autre

côté de la Manche. Dès

décembre 1941, Marguerite dut avoir conscience de quelque grand danger, car, à

cette époque, elle me demanda d’être son exécutrice testamentaire. Elle me

remit deux plis cachetés, dont j’eus le douloureux devoir de prendre

connaissance le 22 juillet 1945, date à laquelle sa mort ne laissait plus aucun

doute. Août 1942.

Nous sommes dans les mois les plus mornes de la guerre ; dans l’ombre,

l’armée des résistants aide à forger la victoire, dans l’ardeur et la

discipline. Marguerite reçoit l’ordre de se procurer des photographies du champ

d’aviation de Chièvres. Elle part avec Mlle Cécile de Tournay, autre membre de

la Résistance tournaisienne, afin de remplir sa mission. Elles emportent avec

elles, car il faut tout prévoir, un sac à provisions. Vers 11 heures, alors

qu’elles s’emploient à photographier le champ, un Allemand surgit d’un fourré

où il s’était dissimulé, arrête les deux jeunes femmes, qu’il conduit devant un

officier, lequel procède à un interrogatoire serré. Elles expliquent avec

beaucoup de naturel que le but de leur visite à Chièvres était d’obtenir des

vivres qu’elles venaient d’acquérir dans une ferme voisine. Les photographies

prises étaient destinées à épuiser un film commencé, dont les premières photos

étaient des portraits. Les Allemands s’occupent de vérifier ces affirmations,

qui sont reconnues exactes. Toutefois, l’officier allemand, dans l’esprit

duquel un doute subsiste, décide de procéder à une perquisition au domicile des

inculpées. Rien n’est découvert au domicile de Mlle de Tournay. Par contre,

tout l’arsenal fut mis au jour dans l’appartement de Marguerite.

Maison qu’habitait Marguerite à Tournai et où fut découvert son arsenal. Les

Allemands se rendirent compte qu’ils avaient mis la main sur une redoutable

espionne, et ils ne cachèrent pas leur joie. Elles

furent alors, toutes deux, conduites à Ath, puis à Tournai, où elles

comparurent devant un tribunal allemand qui siégeait à l’Hôtel de la

Cathédrale ; après quoi, elles furent incarcérées à la prison de Mons. Le soir

même, la Gestapo fit une descente au domicile de M. et Mme Bervoets. Ceux-ci

furent arrêtés, ainsi que leur vieux père et la fidèle Toutvit, qui se

trouvaient en leur compagnie. A l’exception de Mme Bervoets, tout le groupe fut

libéré le surlendemain. Mme Bervoets fut, en effet, retenue afin de fournir des

explications sur les reçus de sa fille trouvés dans son portefeuille. Mme

Bervoets déclara qu’elle avait été amenée à consentir à Marguerite quelques

avances importantes pour lui permettre de meubler son appartement à Tournai.

Grâce à la complicité de divers voisins de cellule, il fut possible de porter à

la connaissance de Marguerite les allégations de sa mère. Celle-ci fut libérée

cinq semaines après son arrestation et entreprit immédiatement de nombreuses

démarches afin d’alléger le sort de sa fille. Le seul résultat fut la remise à

Marguerite d’un unique paquet de vivres. Dans la suite, grâce au généreux

dévouement d’une religieuse attachée aux services de la prison, Mme Bervoets

obtint une poésie de sa fille, intitulée « Orphée ». L’élan lyrique

de ce poème témoigne du moral admirable de la captive. En juin

1943, Marguerite et sa compagne, Cécile de Tournay quittaient la prison de Mons

pour l’Allemagne par le convoi du 13 juin 1943. Elles vécurent six mois à la prison

d’Essen, soumises à un régime alimentaire qui leur accordait invariablement,

chaque jour, deux tranches de pain, deux tasses d’ersatz de café, quelques bols

d’une soupe aux rutabagas. On y vivait

nuit et jour dans un vacarme affreux que produisaient d’innombrables scies

mécaniques, foreuses et machines-outils d’une usine d’aviation installée dans

les sous-sols de la prison. Dans les

émanations de toutes espèces provenant de l’usine, le long d’un chemin bétonné

bordant une petite étendue de gazon, les prisonnières effectuaient, chaque jour

et par groupes, une promenade d’une vingtaine de minutes. Marguerite vivait, là

comme ailleurs, d’une vie profonde que n’altérait en rien l’atmosphère du lieu.

Elle y écrivit plusieurs poésies où il n’était question que de liberté

reconquise et de la vie sereine et constructive que connaîtrait l’humanité

après la défaite de l’Allemagne. En janvier

1944, à la suite des bombardements aériens infligés à Essen, la prison fut

évacuée. Marguerite et Mlle de Tournay furent, avec d’autres prisonnières

politiques, internées au camp de Mesum, non loin de Munster. La nourriture y

était insuffisante, l’hygiène douteuse. Le cachot servait d’infirmerie. Toutes

les vingt minutes, dans la cour, un groupe de prisonnières tournaient en rond,

les mains derrière le dos, sans pouvoir parler, sous la surveillance de deux

gardiennes. A Mesum, Marguerite n’écrivit pas, ou peu : « Que veux-tu

que j’écrive, confiait-elle à Mlle de Tournay, je n’ai plus l’ambiance... le

soleil, les fleurs, la musique... la liberté ! » Le 15 mars,

Marguerite et son amie furent transférées à la prison de Leer, pour y être jugées. Mlle de

Tournay nous a laissé un compte rendu fidèle de ce procès. « Le

mardi 22 mars 1944 l’heure du jugement est arrivée sans que nous ayons vu l’avocat

désigné d’office pour nous défendre. Vers huit heures et demie, nous partons

pour le Palais de Justice, attenant à la prison, escortées du chef et de deux

soldats, baïonnette au canon... Nous sommes introduites dans la salle d’audience,

les soldats se mettent au « garde à vous » : l’entrée des juges

est solennelle... Nous devons sortir et c’est à tour de rôle que nous serons

appelées et interrogées. Lorsque les interrogatoires sont terminés, commence le

réquisitoire public, qui est long, et où les griefs d’accusation semblent être

nombreux. Après la plaidoirie, qui fut courte et froide, le jury se retire pour

délibérer. Au bout d’une demi-heure d’attente anxieuse, le jury (Volksgericht) revient, et la sentence

est proclamée : Bervoets, condamnée à mort ; de Tournay, 8 ans de

travaux forcés. Les avocats s’approchent de nous et conseillent à la condamnée

à mort d’introduire son recours en grâce, qu’elle était, d’ailleurs, décidée à

solliciter.

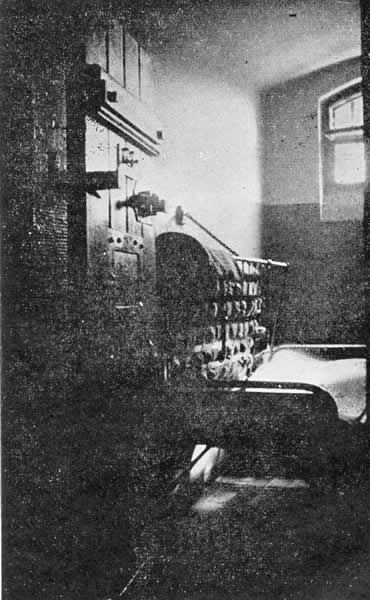

Cellule de Wolfenbüttel où Marguerite vécut ses dernières heures. (On y a retrouvé un graffite « Marg. Bervoets ») Marguerite

m’apprit par la suite que son avocat lui avait déclaré qu’elle avait eu tort de

jouer à la Jeanne d’Arc. Il est treize heures lorsque nous rentrons à la

prison. Le chef nous préviens que nous allons être séparées mais il nous laisse

ensemble jusqu’au souper. Nous savons que ces heures sont les dernières...

jusqu’à bien longtemps ! » Le soir

même du jugement, les deux amies furent définitivement séparées. Marguerite fut

dirigée vers une destination qu’il n’est pas possible, aujourd’hui, de

préciser. Cependant,

le 22 avril 1944, Mme Carlier, d’Hornu, qui fut une des compagnes de Marguerite

à la prison de Mons, la rencontra à la gare d’Osnabruck. Elles firent

temporairement partie du même convoi, qui la mena à Brême, où elles vécurent

ensemble deux jours. Mme Carlier rapporte que Marguerite n’avait rien perdu de

son courage, et elle ajoute quelques informations à celles qui sont déjà

connues : Marguerite lui confia qu’elle avait dû subir, pendant quinze

jours, les menottes... ... Un

officier allemand de sinistre réputation, du nom de Müller, lui avait, au cours

d’un interrogatoire en Belgique, posé cette question : « Si on vous

fusillait, que dirait-on à Tournai ? » Marguerite avait répondu sans

sourciller : « On penserait de moi ce qu’on a pensé de Gabrielle

Petit, et de vous ce qu’on continue de penser des officiers allemands qui l’ont

fait exécuter ! » De Divers

renseignements qui nous furent donnés, il semble résulter que Marguerite fut,

de Brême, dirigée vers Brunswick, où elle aurait séjourné à la prison de la

Gestapo. Elle y partageait une cellule avec une jeune femme française :

Mme Mathieu. Elles vécurent ensemble plusieurs mois. Et c’est le

7 août 1944[4] vers

13 heures qu’elles furent toutes deux emmenées à Wolfenbüttel, sous la garde d’une

geôlière, Emma Klünder. Elles furent emprisonnées dans une même cellule,

pendant plusieurs heures et autorisées à écrire à leurs parents une dernière

lettre, qui, d’ailleurs, ne leur est jamais parvenue. A 18 h. 34,

Marguerite fut décapitée. Ainsi s’ajoutait

une nouvelle martyre à la longue liste des victimes de la barbarie allemande ;

ainsi le monde libre comptait une héroïne de plus. * * * La nouvelle

de la fin tragique de Marguerite nous parvint le 22 juillet 1945. Elle

plongeait dans la douleur la plus cruelle ses parents et ses amis qui, tout en

comprenant la gravité de l’accusation, avaient gardé le ferme espoir de

retrouver celle dont tous les actes s’étaient uniquement inspirés du

patriotisme le plus pur. Je pris

connaissance, avec l’émotion que l’on devine, de la lettre qu’elle m’avait

adressée et qui accompagnait son testament. Cette lettre constitue une sorte de

testament moral : « Mon amie, Je vous ai

élue entre toutes, pour recueillir mes dernières volontés. Je sais, en effet,

que vous m’aimez assez pour les faire respecter de tous. On vous dira que je

suis morte inutilement, bêtement, en exalté. Ce sera la vérité... historique.

Il y en aura une autre. J’ai péri pour attester que l’on peut à la fois aimer

follement la vie et consentir à une mort nécessaire. A vous

incombe la tâche d’adoucir la douleur de ma mère. Dites-lui que je suis tombée

pour que le ciel de Belgique soit plus pur, pour que ceux qui me suivent,

puissent vivres libres comme je l’ai tant voulu moi-même ; que je ne

regrette rien malgré tout. A l’heure où je vous écris, j’attends calmement les

ordres qui me seront donnés. Que seront-ils ? Je ne le sais pas et c’est

pourquoi je vous écris l’adieu que ma mort doit vous livrer. C’est à des êtres

tels que vous qu’elle est tout entière dédiée, à des êtres qui pourront

renaître et réédifier. Et je songe à vos enfants qui seront libres demain.

Adieu. Marg. Bervoets. Le 13-11-41. »

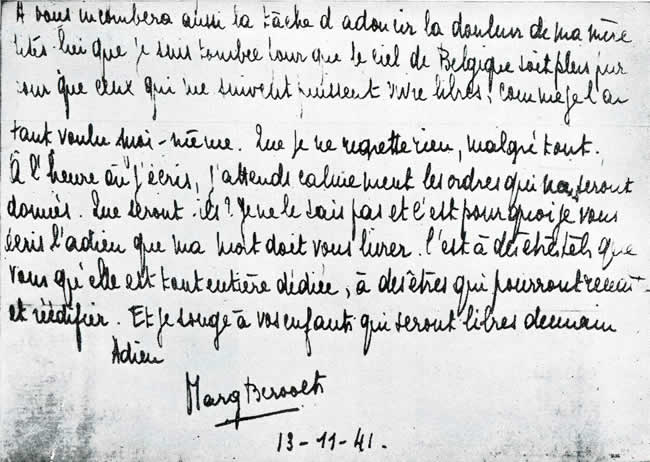

Testament moral de Marguerite Bervoets confié à son amie L. Balasse-De Guide. L’immense

tragédie que fut la guerre suscita des actes ignominieusement affreux, dont la

mémoire entretient au cœur de chacun de nous une perplexité troublante. Un

doute angoissant pèse sur l’espoir en un monde moralement meilleur. Des faits

sont là, implacables, qui banniraient l’espérance aussi irrémédiablement qu’aux

portes de l’Enfer dantesque, si quelques lumières ne s’allumaient dans la

longue nuit de nos misères pour nous rassurer et guider notre idéal. Marguerite

me paraît resplendir parmi elles. Elle est au nombre des êtres courageux,

tenaces, héroïques et sans peur qui se mirent en travers des desseins

démoniaques, et cela, par principe, sans intérêt matériel d’aucune sorte,

simplement parce qu’un idéal de haute splendeur morale était le point de

convergence vers lequel tendaient toutes ses actions. Au moment

où, en pleine liberté, Marguerite écrivait son testament moral, elle avait

vingt-sept ans. Par ses brillantes études, elle était entré dans l’élite

intellectuelle ; elle avait acquis, du point de vue social, une situation

qui, tout en réclamant d’elle un labeur qu’elle aimait, lui conférait le droit

à l’aisance. Elle était physiquement belle ; ses goûts affinés la

rendaient une femme accomplie, s’émouvant tendrement au contact de la vie. Elle

avait, par ses talents, été à l’aube de la célébrité. C’est dans

ces conditions qu’elle accepta de mourir « pour que le ciel de Belgique fût

plus pur. » Des âmes

aussi exceptionnelles se détachent à tel point de l’ambiance qu’on les croirait

surnaturelles ; pourtant elles prirent leur départ de nos labeurs, de

notre vie ; mais elles eurent foi en des principes sacrés, réalités

éternelles et humaines, et c’est là le secret de leur grandeur. Que valent nos

regrets, que signifient nos larmes ? De quel prestige plus grand les

tristes faveurs de ce monde auraient-elles auréolé son nom ? « Tôt ou

tard, nous ne jouissons que des âmes. » Celle de

Marguerite Bervoets, désormais sereine dans son ciel de gloire, entendra

toujours monter vers elle, et notre reconnaissance et notre amour. Lucienne Balasse-De Guide. [1] La Renaissance du Livre 12, Place du Petit Sablon, Bruxelles. Lucienne Balasse-De Guide [2] Elle obtint à la même université les diplômes d’histoire de la musique, avec distinction, et d’histoire de la peinture, avec la plus grande distinction. [3] La thèse de doctorat de Marguerite Bervoets, terminée avant son incarcération, a été publiée par les soins de l’Académie de langue et de littérature françaises. (Mémoires – Tome XVIII.) « L’œuvre d’André Fontainas » par Marguerite Bervoets, 1949 – Préface de Monsieur le Professeur G. Charlier. [4] Le service de rapatriement a donné, par erreur, la date du 9 août 1944. |

© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©